Un tournant énergétique au large des côtes

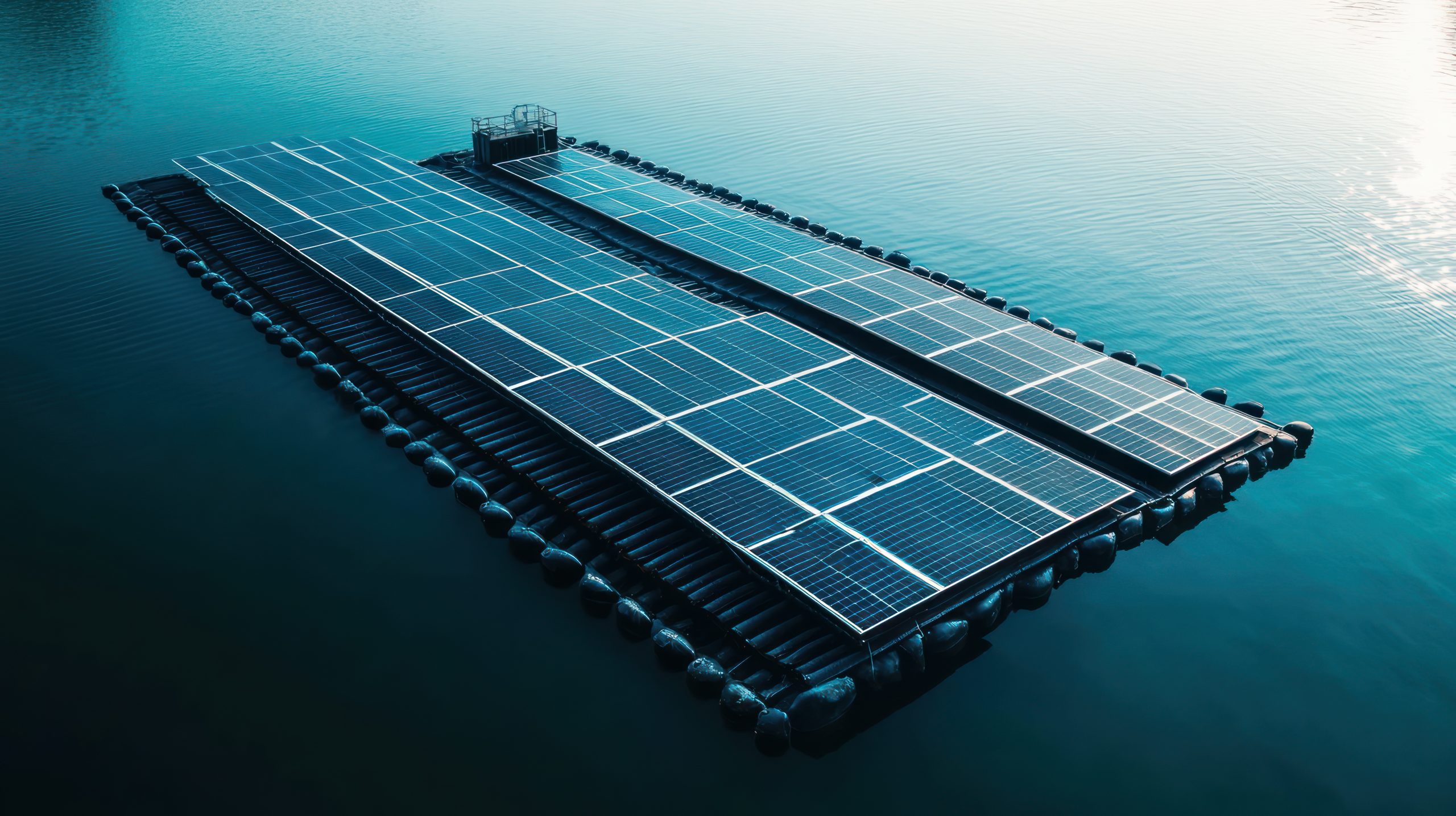

L’actualité énergétique mondiale vient d’être bouleversée par l’inauguration d’une plateforme flottante d’énergie solaire en haute mer, au large de la Chine. Ce projet, inédit à cette échelle, marque un changement de paradigme dans la course à la transition écologique et à la diversification des sources d’électricité. La mer, territoire longtemps réservé aux éoliennes, s’ouvre désormais aux panneaux solaires, repoussant les limites techniques et environnementales. L’initiative chinoise, loin d’être anecdotique, s’inscrit dans une stratégie nationale de réduction des émissions de carbone et de développement de solutions énergétiques innovantes. Mais qu’implique réellement cette avancée ? Quels défis techniques, économiques et environnementaux soulève-t-elle ? Et surtout, que nous dit-elle sur l’avenir de la production d’électricité dans un monde confronté à l’urgence climatique ?

En plongeant dans l’histoire de cette plateforme, on découvre un chantier titanesque, des innovations technologiques de pointe et une volonté politique sans faille. La province du Shandong, déjà connue pour son dynamisme industriel, devient ainsi le théâtre d’une expérimentation grandeur nature. Les chiffres donnent le vertige : des centaines de milliers de mètres carrés de panneaux, des économies massives de charbon, des millions de tonnes de CO₂ évitées chaque année. Pourtant, derrière l’euphorie des inaugurations, se cachent des interrogations profondes sur la viabilité à long terme de ces infrastructures en mer, leur impact sur les écosystèmes marins et leur capacité à s’intégrer harmonieusement dans le mix énergétique mondial.

Les ambitions chinoises : une stratégie énergétique en pleine mer

Des chiffres vertigineux pour une plateforme hors normes

La Chine frappe fort avec l’inauguration de son premier parc solaire flottant offshore d’une capacité de 1 gigawatt (GW), situé au large de Dongying, dans la province du Shandong. Ce projet, porté par CHN Energy, s’étend sur plus de 1 200 hectares, soit près de 2 934 plateformes solaires installées sur des fondations en acier, ancrées au fond marin. L’objectif est clair : produire chaque année 1,78 milliard de kilowattheures (kWh), ce qui permettrait d’économiser près de 600 000 tonnes de charbon standard et d’éviter l’émission de plus de 1,4 million de tonnes de CO₂. Ces chiffres, à eux seuls, donnent la mesure de l’ambition chinoise : il ne s’agit pas d’une simple expérimentation, mais bien d’un basculement à grande échelle vers une énergie solaire offshore capable de rivaliser avec les plus grands parcs éoliens marins.

L’innovation ne s’arrête pas à la taille du projet. La plateforme intègre un modèle de développement combiné : pêche et photovoltaïque cohabitent, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace marin. Cette approche, inédite à cette échelle, vise à concilier production d’énergie et maintien des activités traditionnelles, tout en limitant l’impact sur l’environnement. Les infrastructures sont conçues pour résister à des conditions extrêmes : vents violents, vagues de plusieurs mètres, variations de marée importantes. Les ingénieurs ont misé sur des matériaux résistants à la corrosion, des systèmes d’ancrage ultra-solides et des solutions de maintenance innovantes pour garantir la durabilité de l’ensemble.

La Chine ne cache pas ses intentions : devenir un leader mondial de la transition énergétique et exporter son savoir-faire dans le solaire flottant. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large, où l’innovation technologique sert de levier pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et renforcer l’indépendance énergétique du pays. À travers cette plateforme, Pékin envoie un signal fort à la communauté internationale : l’avenir de l’énergie se joue aussi en mer, là où les contraintes sont les plus fortes, mais où les opportunités sont immenses.

La mer comme nouvel eldorado énergétique

L’exploitation du domaine maritime pour la production d’électricité n’est pas une idée neuve, mais la Chine en repousse aujourd’hui les frontières. Jusqu’à présent, les parcs éoliens offshore dominaient le paysage, profitant des vents puissants et réguliers du large. Le solaire flottant, lui, restait cantonné aux lacs, réservoirs et zones côtières abritées. Avec cette plateforme, la Chine fait le pari de l’offshore « pur », exposé aux éléments, loin de toute protection naturelle. Ce choix est motivé par la rareté des terres disponibles à proximité des grandes agglomérations et la volonté de limiter la concurrence avec l’agriculture ou l’urbanisation.

La mer offre un espace quasi illimité, mais elle impose des défis techniques redoutables. Les ingénieurs doivent composer avec la salinité, la houle, les tempêtes, la faune et la flore sous-marines. Chaque composant, du panneau solaire à la structure porteuse, doit être repensé pour résister à la corrosion, aux chocs, aux dépôts de sel. Les systèmes d’ancrage doivent garantir la stabilité de l’ensemble, même lors des pires tempêtes. La maintenance, elle aussi, devient un casse-tête logistique, nécessitant des interventions rapides, efficaces, souvent en conditions difficiles.

Pourtant, le potentiel est immense. En mer, les panneaux bénéficient d’un refroidissement naturel, ce qui améliore leur rendement. L’absence d’ombre portée, la réflexion de la lumière sur l’eau, la possibilité d’intégrer plusieurs technologies sur un même site : autant d’atouts qui pourraient faire du solaire offshore un pilier de la production électrique mondiale. La Chine, en pionnière, teste aujourd’hui les limites de cette nouvelle frontière énergétique.

Des innovations pour affronter les éléments

La réussite d’un tel projet repose sur une série d’innovations majeures. Les matériaux utilisés sont spécialement conçus pour résister à la corrosion marine, principal ennemi des installations photovoltaïques. Les ingénieurs ont développé des alliages spéciaux, des revêtements protecteurs, et ont surélevé les panneaux de plusieurs mètres au-dessus de la surface de l’eau pour éviter tout contact direct avec les vagues, même lors des pires tempêtes. La plateforme est capable de résister à des vagues de 10 mètres de haut, un record pour ce type d’infrastructure.

Le système d’ancrage, quant à lui, est conçu pour absorber les chocs, compenser les variations de marée et maintenir la stabilité de la structure en toutes circonstances. Des capteurs intelligents surveillent en temps réel l’état des installations, permettant une maintenance préventive et une intervention rapide en cas de problème. La production d’électricité est acheminée vers la terre ferme via des câbles sous-marins haute tension, eux aussi protégés contre la corrosion et les agressions extérieures.

L’un des défis majeurs reste la gestion du sel : les dépôts sur les panneaux peuvent réduire leur efficacité, tandis que l’eau de mer accélère l’usure des composants électriques. Pour y faire face, les concepteurs ont opté pour une surélévation maximale, des systèmes de nettoyage automatisés et des matériaux hydrophobes. L’objectif : garantir une production stable, même après des années d’exposition aux pires conditions marines.

Défis techniques et environnementaux : l’envers du décor

Résister aux tempêtes et à la corrosion

Installer des panneaux solaires en pleine mer, ce n’est pas seulement une question de surface disponible. C’est avant tout un défi technique colossal. Les ingénieurs doivent anticiper les pires conditions : vagues de 10 mètres, vents de plus de 120 km/h, marées extrêmes. La plateforme « Yellow Sea No. 1 », par exemple, a été conçue pour résister à des conditions jamais vues depuis 50 ans dans la région. Sa structure métallique, fixée au fond marin par des câbles, est surélevée de 7,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, empêchant ainsi les vagues de submerger les panneaux, même lors des tempêtes les plus violentes.

La corrosion, quant à elle, est un ennemi sournois. Le sel attaque les composants électriques, fragilise les structures, réduit l’efficacité des panneaux. Pour y faire face, les concepteurs ont multiplié les précautions : matériaux spéciaux, revêtements protecteurs, systèmes de nettoyage automatisés. Mais la bataille est permanente, et chaque innovation doit être testée, validée, améliorée. Le moindre défaut peut entraîner des pannes, des pertes de rendement, voire des accidents majeurs.

La maintenance, enfin, représente un défi logistique inédit. Intervenir en mer, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes, nécessite des moyens importants : navires spécialisés, équipes formées, équipements adaptés. Les coûts, forcément, s’envolent. Mais l’enjeu est de taille : garantir une production stable, fiable, sur le long terme, malgré les caprices de l’océan.

Intégrer le solaire aux parcs éoliens offshore

L’une des grandes innovations de la Chine réside dans l’intégration du solaire flottant aux parcs éoliens offshore existants. L’idée est simple : profiter des infrastructures déjà en place (ancrages, câbles, accès) pour installer des panneaux solaires, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace marin. Cette complémentarité permet de lisser la production d’électricité : quand le vent faiblit, le soleil prend le relais, et inversement. Le résultat : une énergie plus stable, mieux répartie sur l’année, moins dépendante des aléas climatiques.

Cette approche, encore expérimentale, soulève de nombreuses questions. Comment éviter que les installations se gênent mutuellement ? Quels impacts sur la faune et la flore marines ? Comment gérer la maintenance de deux technologies différentes sur un même site ? Les ingénieurs chinois testent actuellement plusieurs configurations, évaluant la résistance des structures, la compatibilité des systèmes, l’efficacité globale de la production. Les premiers résultats sont prometteurs, mais il faudra du temps pour valider l’ensemble des paramètres et garantir la viabilité à long terme de ces « fermes hybrides ».

Au-delà de l’aspect technique, cette intégration symbolise une nouvelle façon de penser l’énergie : non plus en silos, mais en réseaux, en synergies. La mer devient un espace multifonctionnel, où chaque mètre carré est optimisé, chaque ressource valorisée. Une révolution silencieuse, mais potentiellement décisive pour l’avenir de la production électrique mondiale.

Impacts environnementaux : entre promesses et incertitudes

L’installation de plateformes solaires en mer suscite de nombreuses interrogations sur leur impact environnemental. D’un côté, les promoteurs mettent en avant les bénéfices : réduction massive des émissions de CO₂, économie de ressources fossiles, moindre artificialisation des terres. De l’autre, les écologistes alertent sur les risques : perturbation des écosystèmes marins, modification des courants, ombrage sur les fonds, bruit et pollution liés à la construction et à la maintenance.

Les premiers retours d’expérience sont mitigés. Certaines études montrent que les plateformes peuvent servir de refuges à certaines espèces, favorisant la biodiversité locale. D’autres mettent en garde contre les effets à long terme : accumulation de déchets, risques de collision avec les navires, altération des chaînes alimentaires. La Chine, consciente de ces enjeux, a lancé plusieurs programmes de suivi environnemental, associant chercheurs, pêcheurs et ONG. L’objectif : mesurer, comprendre, anticiper les impacts, ajuster les pratiques si nécessaire.

Le défi est immense : concilier production d’énergie propre et préservation des océans, deux impératifs souvent contradictoires. La réussite de la plateforme flottante chinoise dépendra autant de sa performance technique que de sa capacité à s’intégrer harmonieusement dans son environnement. Un équilibre fragile, mais essentiel pour l’avenir.

Perspectives et limites de l’énergie solaire offshore

Vers une généralisation mondiale ?

La Chine, en inaugurant cette plateforme, ouvre la voie à une possible généralisation du solaire flottant offshore à l’échelle mondiale. Les atouts sont nombreux : disponibilité de l’espace, potentiel de production élevé, complémentarité avec les autres énergies marines. Plusieurs pays, notamment en Asie et en Europe, suivent de près l’expérience chinoise, prêts à s’en inspirer, à adapter les technologies à leurs propres conditions.

Mais la route est encore longue. Les coûts de construction, d’entretien, de raccordement restent élevés, limitant pour l’instant la rentabilité de ces projets. Les défis techniques, liés à la résistance des matériaux, à la maintenance, à l’intégration dans les réseaux électriques, sont loin d’être totalement résolus. Les incertitudes environnementales, enfin, pèsent sur l’acceptabilité sociale et politique de ces installations. La Chine, forte de ses capacités industrielles et de son volontarisme politique, peut se permettre d’essuyer les plâtres. Mais pour que le modèle s’exporte, il faudra des garanties, des standards, des retours d’expérience solides.

L’avenir du solaire offshore dépendra donc de la capacité des acteurs à innover, à réduire les coûts, à convaincre les décideurs et les citoyens. La plateforme chinoise n’est qu’un début, un laboratoire à ciel ouvert. Mais elle pourrait bien, dans quelques années, devenir la norme, transformer le visage de la production électrique mondiale, accélérer la transition vers un monde bas-carbone.

Les limites d’un modèle encore expérimental

Malgré l’enthousiasme, il ne faut pas sous-estimer les limites du modèle chinois. Les conditions marines varient considérablement d’une région à l’autre : ce qui fonctionne en mer Jaune ne sera pas forcément adapté à l’Atlantique, à la Méditerranée, ou aux eaux tropicales. Les réglementations, les usages, les attentes des populations diffèrent également. La question de la cohabitation avec la pêche, le transport maritime, la protection des espaces naturels reste entière.

La durée de vie des installations, leur recyclabilité, leur impact à long terme sur les fonds marins sont autant de questions en suspens. Les premières plateformes serviront de test, de référence, mais il faudra des années, voire des décennies, pour tirer des enseignements définitifs. La prudence s’impose : il ne s’agit pas de reproduire les erreurs du passé, d’imposer à marche forcée une technologie sans en mesurer toutes les conséquences.

La Chine, en pionnière, assume ce rôle d’expérimentateur. Mais elle devra, tôt ou tard, partager ses données, dialoguer avec la communauté internationale, intégrer les retours d’expérience venus d’ailleurs. Le solaire offshore, pour réussir, devra être ouvert, collaboratif, évolutif. Un défi à la hauteur de l’enjeu.

Vers une nouvelle gouvernance des océans

L’essor du solaire flottant offshore pose, en filigrane, la question de la gouvernance des océans. Qui décide de l’utilisation de l’espace marin ? Comment répartir les droits, les responsabilités, les bénéfices ? Quelles règles pour protéger la biodiversité, garantir l’équité, prévenir les conflits d’usage ? Autant de questions qui dépassent le seul cadre technique ou économique, et appellent à une réflexion globale, collective, sur l’avenir de la mer.

La Chine, en lançant ses plateformes, bouscule les équilibres, force la réflexion. Les instances internationales, les ONG, les scientifiques, les acteurs économiques sont appelés à se mobiliser, à inventer de nouveaux cadres, de nouvelles formes de coopération. Le solaire offshore, en ce sens, est autant un défi technologique qu’un enjeu de société, un appel à repenser notre rapport à la nature, à l’innovation, à la solidarité mondiale.

L’avenir dira si cette révolution sera maîtrisée, partagée, bénéfique pour tous. Mais une chose est sûre : la mer, longtemps perçue comme un espace infini, devient aujourd’hui un bien commun, à protéger, à gérer avec discernement. Le solaire flottant, loin d’être une simple prouesse, est un révélateur de nos choix collectifs, de notre capacité à inventer un futur soutenable.

Conclusion

Un nouveau cap pour l’énergie mondiale

L’inauguration de la plateforme flottante d’énergie solaire en haute mer par la Chine marque un tournant majeur dans l’histoire de la transition énergétique. Ce projet, à la fois audacieux et expérimental, ouvre des perspectives inédites pour la production d’électricité propre, la gestion de l’espace marin, la lutte contre le changement climatique. Les défis sont immenses : techniques, environnementaux, économiques, sociaux. Mais les opportunités le sont tout autant. La mer, longtemps considérée comme un espace lointain, devient aujourd’hui un laboratoire, un terrain d’innovation, un espoir pour l’avenir.

La Chine, en pionnière, montre la voie, mais elle ne pourra réussir seule. La réussite du solaire flottant offshore dépendra de la capacité des nations à coopérer, à partager les connaissances, à anticiper les risques, à garantir la justice et la durabilité. Ce projet, au-delà de ses chiffres impressionnants, est avant tout un appel à l’intelligence collective, à la responsabilité partagée. L’énergie de demain se construira sur la mer, mais aussi dans les esprits, dans la capacité à imaginer, à dialoguer, à corriger le tir quand il le faut.

Le chemin est encore long, semé d’embûches. Mais il est aussi porteur d’espoir, d’innovation, de renouveau. La plateforme flottante chinoise n’est qu’un début, une étape sur la route d’une énergie plus propre, plus respectueuse, plus humaine. À nous de saisir cette chance, de transformer l’essai, d’inventer ensemble un futur où la mer, le soleil et l’homme avancent, enfin, dans la même direction.