Imaginez un monde où télécharger l’intégralité de Netflix ne prendrait qu’une seconde. Oui, une seule. Ça paraît fou, presque irréel, comme si on confondait science-fiction et science tout court. Pourtant, ce n’est ni un rêve, ni une blague, ni même une exagération : c’est le Japon qui vient de faire voler en éclats le record mondial de vitesse internet. 1,02 pétabit par seconde. Ça ne vous parle pas ? Normal, personne n’a jamais eu à penser à des chiffres pareils pour sa connexion. On ne parle plus de méga, ni de giga, ni même de téra, mais bien de peta : un million de milliards de bits chaque seconde. La prouesse technique, l’audace de l’innovation, la promesse d’un futur où chaque octet circule à la vitesse de la lumière… C’est vertigineux. Et ça pose mille questions : à quoi ça sert ? Qui va en profiter ? Et surtout, pourquoi est-ce que ça me fascine autant, moi, qui peste déjà contre la fibre qui rame certains soirs ?

Le Japon, ce pays qui a toujours eu une longueur d’avance sur la technologie, vient de redéfinir les limites du possible. Les chercheurs du NICT (National Institute of Information and Communications Technology) ont réussi l’impossible : transmettre des données à une vitesse telle qu’on pourrait littéralement télécharger toute la mémoire du web en quelques minutes. Le tout, sur plus de 1 800 kilomètres, avec des câbles optiques de la même taille que ceux qui serpentent déjà sous nos pieds. Ce n’est pas qu’une prouesse de laboratoire, c’est un saut quantique dans la façon dont on conçoit l’infrastructure numérique mondiale. Et ça, franchement, ça m’ébranle. Parce que derrière le chiffre, il y a une révolution silencieuse, une onde de choc qui va tout bouleverser, même si on ne s’en rend pas encore compte.

Mais avant de plonger dans les détails techniques, il faut s’arrêter un instant sur ce que ça signifie, vraiment. On vit dans un monde où le temps d’attente, la latence, la frustration de la barre de chargement, sont des irritants quotidiens. Là, d’un coup, tout s’efface. On passe d’une autoroute à une galaxie de données. Et je me demande : sommes-nous prêts à vivre à cette vitesse ? Est-ce que nos usages, nos cerveaux, nos sociétés peuvent suivre le rythme ? Ou bien va-t-on juste regarder, bouche bée, ce train de photons filer devant nous, sans jamais monter à bord ?

Un exploit technique hors du commun

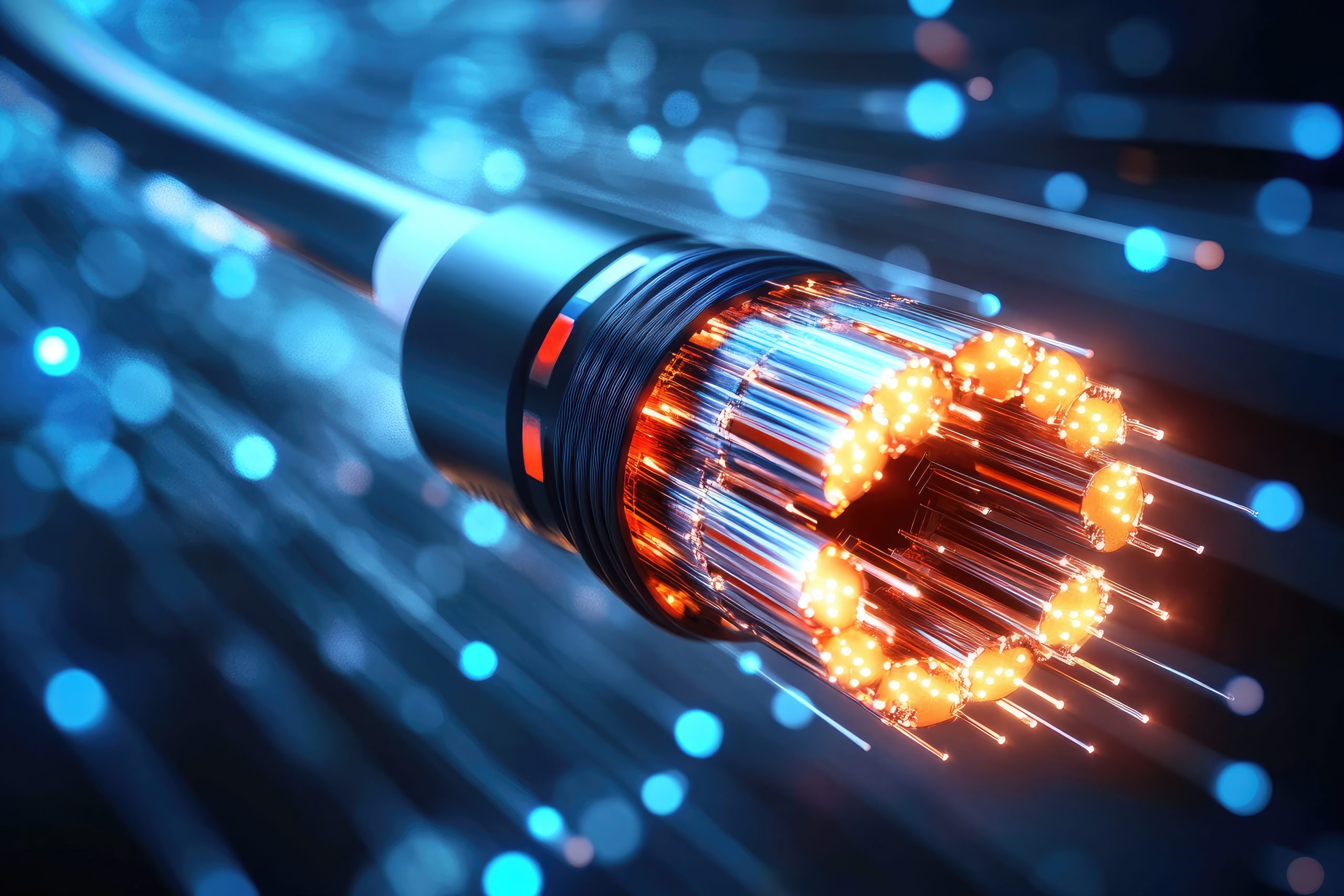

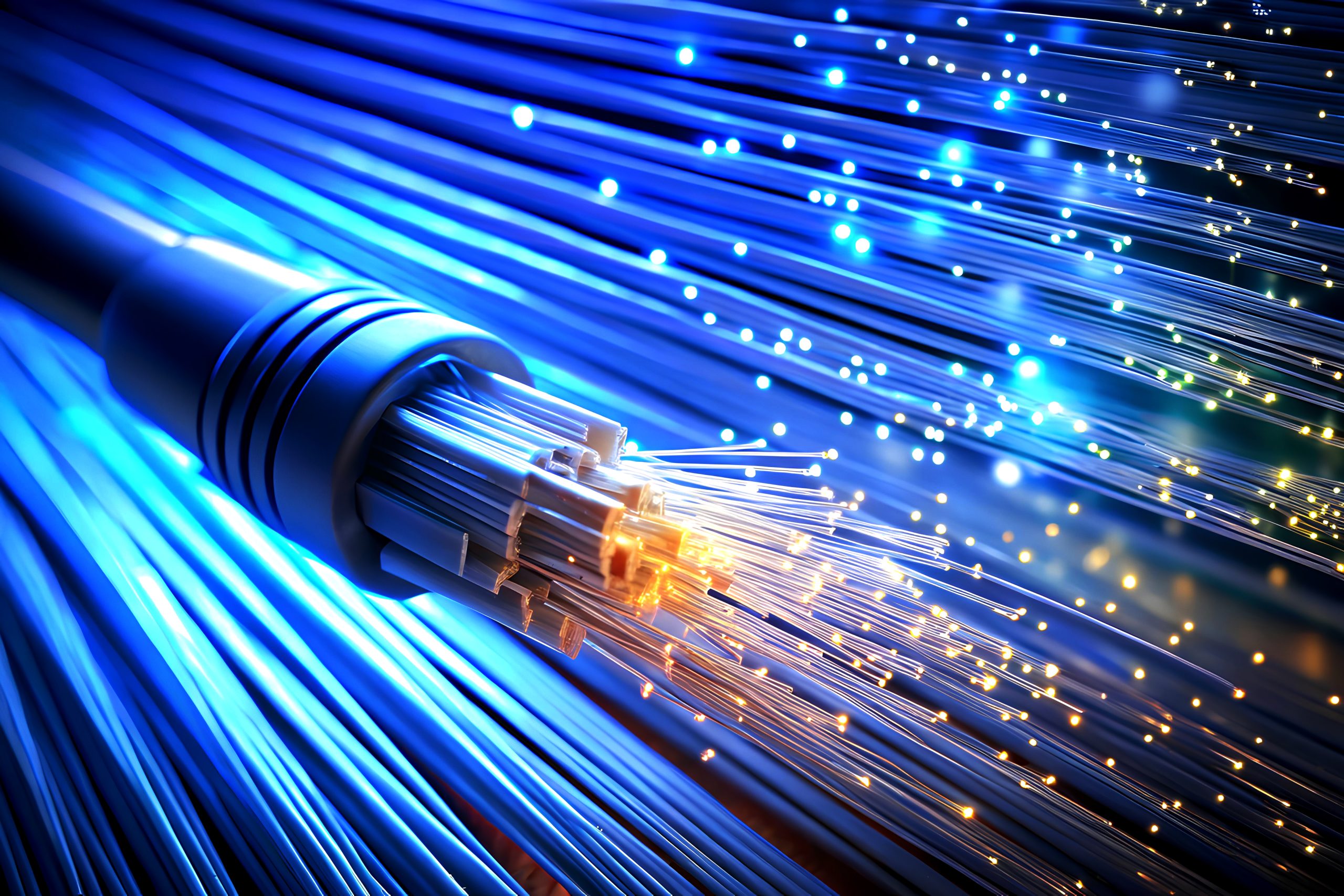

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, il faut s’attarder sur la prouesse technique réalisée par les ingénieurs japonais. 1,02 pétabit par seconde, c’est plus de 1 000 000 000 000 000 bits qui traversent un câble chaque seconde. À titre de comparaison, la moyenne mondiale pour un foyer se situe encore autour de 100 mégabits par seconde. On est donc sur une différence de plusieurs millions de fois. Mais comment est-ce possible ? La réponse tient dans une innovation de rupture : la fibre optique à 19 cœurs. Au lieu d’un seul canal lumineux, ce sont 19 « voies » qui transportent simultanément des flux de données, comme une autoroute à 19 bandes, mais dans un fil aussi fin qu’un cheveu. Et tout cela, sans changer le diamètre extérieur du câble, ce qui rend la technologie compatible avec l’infrastructure existante.

Le secret, c’est la maîtrise de la lumière. Les chercheurs ont réussi à contrôler les interférences, à amplifier les signaux sur des distances gigantesques, à synchroniser les longueurs d’onde pour éviter toute perte de données. C’est un ballet de photons, une chorégraphie d’une précision extrême où chaque particule de lumière transporte son lot d’informations sans jamais se télescoper avec les autres. Les ingénieurs parlent de « superautoroute » de l’information, et le terme n’est pas galvaudé. On assiste à la naissance d’un nouveau paradigme, où la bande passante n’est plus une contrainte, mais une ressource quasi illimitée.

Ce qui me sidère, c’est la simplicité apparente de la solution. On n’a pas inventé un nouveau matériau, on n’a pas changé la taille des câbles : on a juste multiplié les voies à l’intérieur. C’est comme si, pour désengorger une ville, on construisait 19 périphériques superposés dans le même tunnel. Pourquoi personne n’y avait pensé avant ? Peut-être parce que la complexité technique était telle que seuls les plus audacieux pouvaient s’y risquer. Mais le Japon l’a fait. Et maintenant, le monde regarde, incrédule, ce nouveau standard qui s’impose.

Des usages qui dépassent l’imagination

À quoi peut bien servir une telle vitesse ? La question paraît naïve, mais elle est fondamentale. On pourrait croire que c’est juste un concours de gros bras technologiques, une démonstration de force sans application concrète. Mais c’est tout le contraire. Avec 1,02 pétabit par seconde, on peut imaginer des usages qui relèvent aujourd’hui de la science-fiction. Téléchargement instantané de bibliothèques entières, streaming simultané de millions de vidéos en 8K, synchronisation de data centers à l’échelle planétaire, intelligence artificielle en temps réel, véhicules autonomes connectés sans latence, chirurgie à distance sans le moindre délai… La liste est infinie.

Ce qui change, ce n’est pas seulement la vitesse, c’est la nature même de ce qu’on peut faire avec l’internet. On passe d’un monde où la donnée circule lentement, où chaque transfert est une attente, à un univers où tout est instantané. Les frontières disparaissent, les distances s’effacent, la notion même de « local » ou de « distant » devient obsolète. Un data center à Tokyo peut travailler en temps réel avec un autre à New York, comme s’ils étaient dans la même pièce. Les applications pour la recherche, la médecine, la finance, l’industrie sont vertigineuses.

Mais il y a aussi un revers à la médaille. Qui va profiter de cette révolution ? Les particuliers ? Pas tout de suite. Pour l’instant, ce sont les grandes entreprises, les gouvernements, les géants du cloud qui vont s’emparer de cette nouvelle arme. Et je me demande, un peu inquiet, si on ne va pas creuser encore plus le fossé numérique entre ceux qui ont accès à la vitesse lumière, et ceux qui restent coincés sur le bord de la route, à attendre que la page se charge. L’innovation, c’est grisant, mais c’est aussi une responsabilité. Il ne faudrait pas que la superautoroute devienne un club privé, réservé à quelques happy few.

Quand la science-fiction devient réalité

Il y a quelque chose de profondément troublant à voir la science-fiction rattrapée, puis dépassée, par la réalité. On a tous rêvé, enfant, d’un monde où tout irait plus vite, où la technologie abolirait les distances, où l’information circulerait librement, sans entrave. Ce rêve, le Japon vient de le concrétiser. Mais il pose aussi des questions vertigineuses sur notre rapport au temps, à l’espace, à la connaissance. Si tout est instantané, qu’est-ce qui a encore de la valeur ? Si je peux tout savoir, tout voir, tout entendre en une seconde, est-ce que je prends encore le temps de comprendre, d’apprendre, de savourer ?

La vitesse, c’est grisant, mais c’est aussi dangereux. On risque de perdre le goût de l’attente, de l’effort, de la patience. Devenir des consommateurs d’instantané, des zappeurs compulsifs, incapables de se poser, de réfléchir. La technologie, aussi puissante soit-elle, ne doit pas nous déposséder de notre humanité. Il faudra apprendre à apprivoiser cette nouvelle donne, à inventer de nouveaux usages, de nouvelles règles, de nouveaux équilibres. Sinon, on risque de se retrouver dépassés par notre propre création, comme l’apprenti sorcier qui ne sait plus arrêter la machine qu’il a lancée.

Et puis, il y a la question de la sécurité, de la souveraineté, de la maîtrise des données. À cette vitesse, une attaque informatique, une fuite de données, un bug peut avoir des conséquences démultipliées. Il faudra inventer de nouveaux garde-fous, de nouvelles architectures de protection, pour éviter que la superautoroute ne devienne un terrain de jeu pour les pirates et les criminels. La puissance, sans contrôle, n’est qu’une illusion. Et là, il va falloir être à la hauteur du défi.

Un bond en avant pour l’humanité… ou un nouveau fossé ?

Je me surprends à osciller entre enthousiasme et inquiétude. D’un côté, cette avancée me fascine, me donne envie de croire à un futur radieux, où la technologie serait au service de tous, où l’accès à la connaissance, à la culture, à l’innovation serait universel. De l’autre, je crains que cette révolution ne fasse que renforcer les inégalités, accélérer la course à la puissance, creuser le fossé entre les pays, les régions, les individus. L’histoire de l’internet est faite de promesses non tenues, de rêves brisés, de révolutions qui n’ont profité qu’à une minorité.

Mais il ne faut pas céder au pessimisme. Le Japon a montré que l’audace, la créativité, la persévérance peuvent déplacer des montagnes. Cette prouesse technique est une invitation à repenser nos modèles, à inventer de nouvelles solidarités, à imaginer un internet vraiment universel, vraiment inclusif. Il faudra du temps, des investissements, de la volonté politique. Mais l’exemple japonais prouve que rien n’est impossible, que l’avenir est entre nos mains, si on sait saisir l’opportunité.

Et puis, il y a cette petite voix en moi qui me dit : et si, finalement, la vraie révolution, ce n’était pas la vitesse, mais la capacité à rêver, à inventer, à se projeter dans un futur meilleur ? La technologie n’est qu’un outil. Ce qui compte, c’est ce qu’on en fait, la manière dont on l’utilise pour construire un monde plus juste, plus ouvert, plus humain. À nous de jouer.

Conclusion : à l’aube d’une nouvelle ère numérique

Le Japon vient de franchir un cap historique, de repousser les limites du possible, d’ouvrir la voie à une nouvelle ère numérique. 1,02 pétabit par seconde : ce chiffre restera dans l’histoire comme le symbole d’une humanité qui refuse de se contenter du statu quo, qui ose défier les lois de la nature, qui invente sans cesse de nouveaux horizons. Mais cette victoire technologique n’a de sens que si elle profite à tous, si elle sert le bien commun, si elle permet de rapprocher les hommes au lieu de les diviser.

Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous faisons de cette révolution un levier d’émancipation, de progrès, de partage. Soit nous laissons la vitesse creuser de nouveaux fossés, nourrir de nouvelles peurs, alimenter de nouvelles rivalités. Le choix nous appartient. Mais une chose est sûre : l’avenir sera rapide, très rapide. À nous de ne pas rester sur le quai, à regarder passer le train de la lumière. À nous de monter à bord, de prendre le contrôle, d’inventer ensemble le monde de demain.

Et, au fond, c’est peut-être ça, le vrai miracle de la technologie : nous rappeler que tout est possible, si on ose y croire.