En 1971, dans le sous-sol d’un campus, des chercheurs ont confié à des étudiants deux rôles simples : prisonnier ou gardien. Il n’y avait pas de scénario, pas d’instructions détaillées, juste des étiquettes et un espace pour jouer. Ce qui a suivi n’était pas une mise en scène, mais un comportement réel, qui a rapidement dégénéré. Les gardiens ont commencé à inventer des punitions et les prisonniers ont cessé de s’y opposer. Voici donc 20 faits qui expliquent la rapidité avec laquelle les choses ont dérapé et pourquoi cette expérience continue d’effrayer les gens.

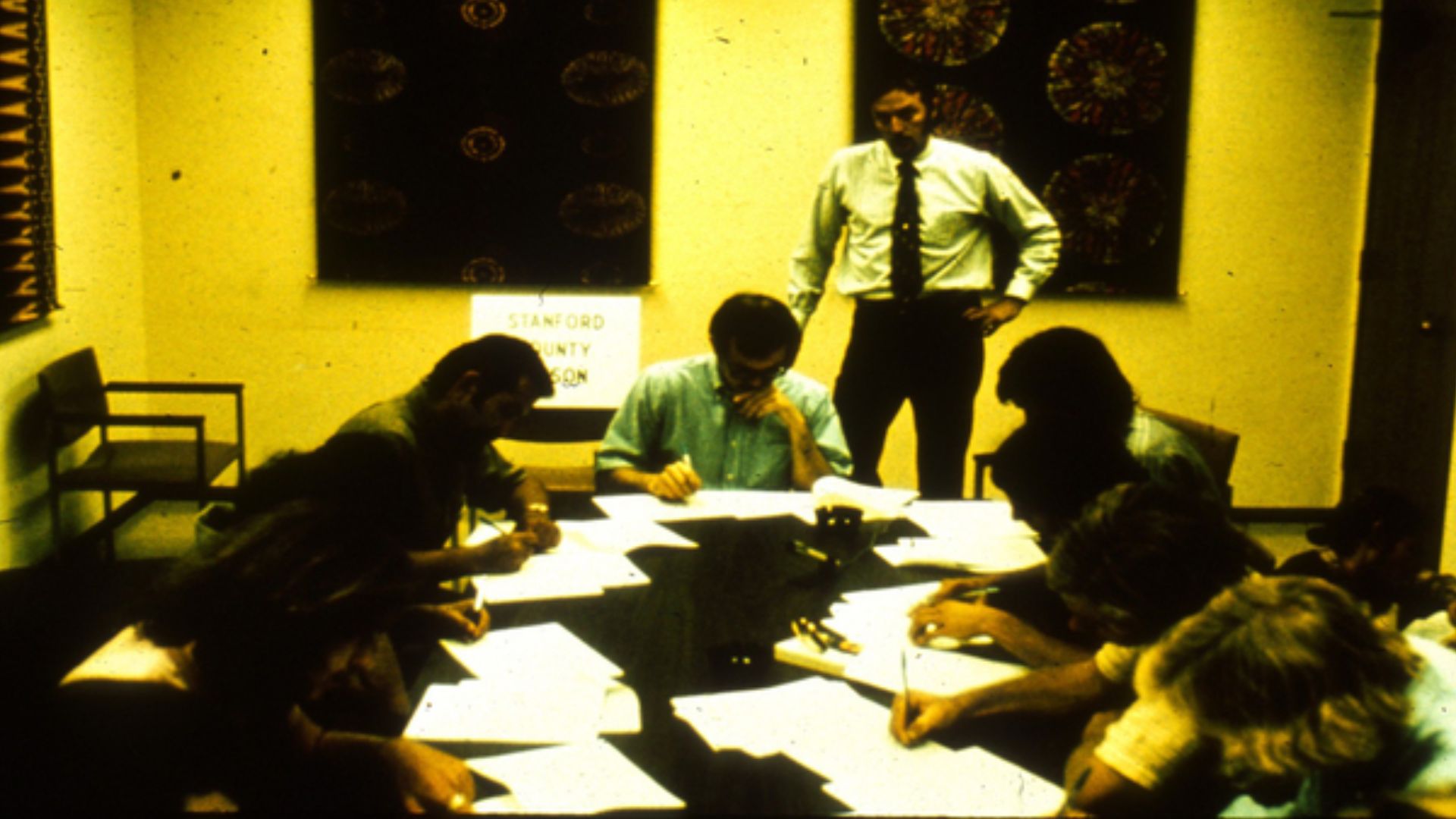

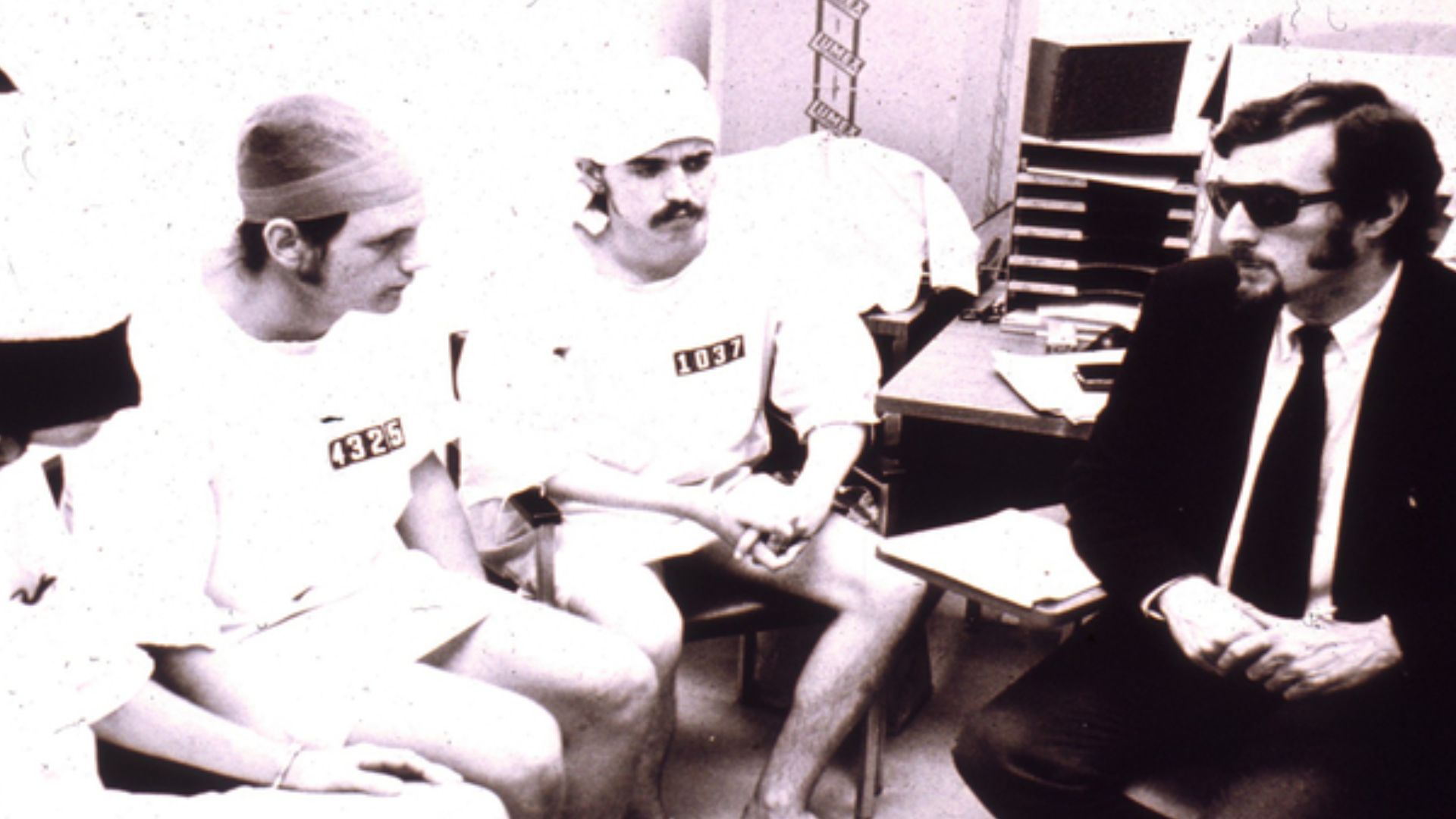

1. Zimbardo a été directeur de prison

En 1971, Philip Zimbardo a non seulement conçu l’expérience de la prison de Stanford, mais il a également assumé le rôle de directeur de la prison. Il a supervisé les opérations quotidiennes, en dirigeant les gardiens et en surveillant les prisonniers. Cette double implication a brouillé la frontière entre le chercheur et le participant.

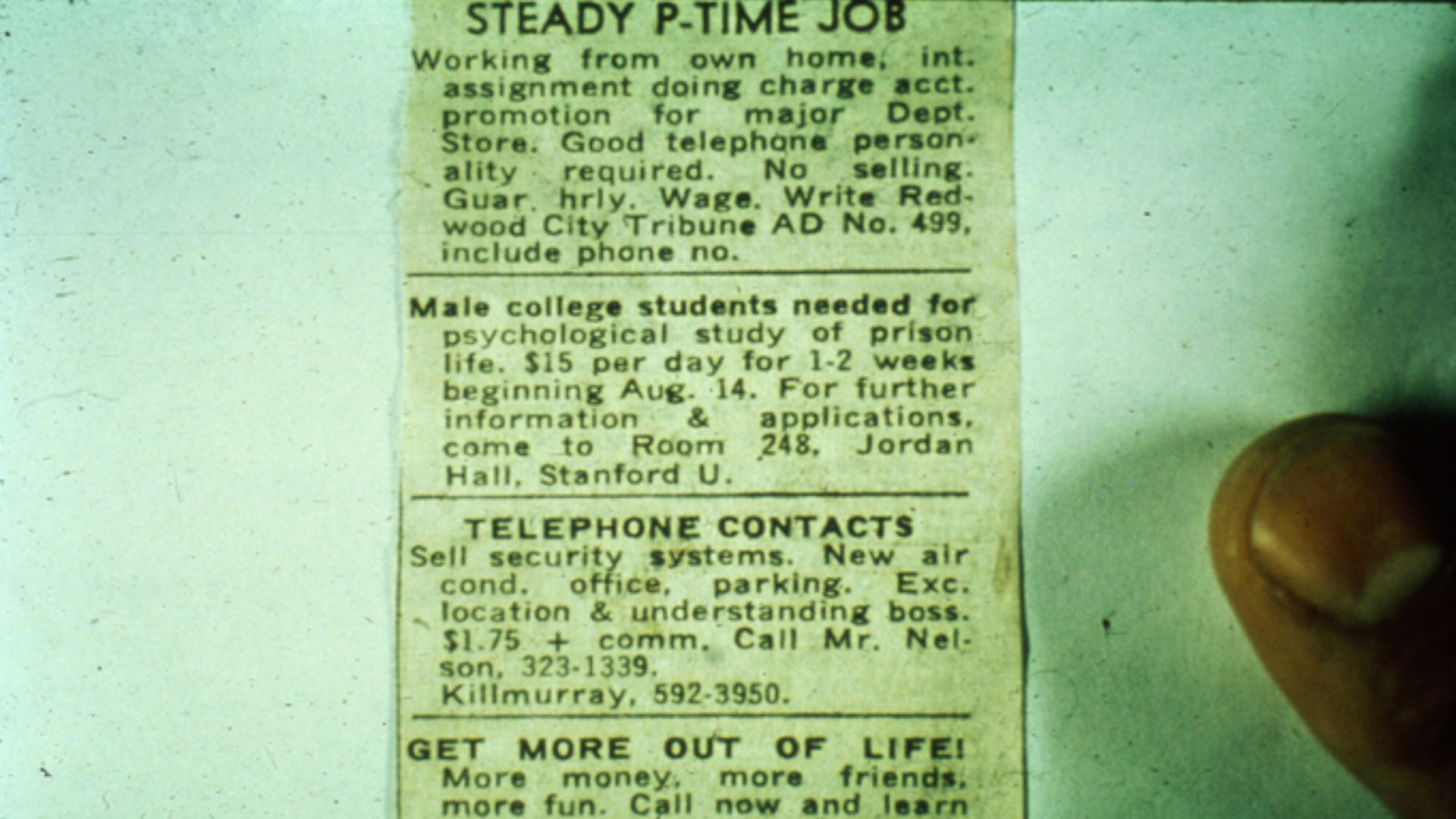

2. Les volontaires se sont vu attribuer des rôles de manière aléatoire

Vingt-quatre étudiants de sexe masculin ont été sélectionnés parmi 70 autres, chacun ayant fait l’objet d’un contrôle pour s’assurer de sa stabilité psychologique. Les rôles n’étaient pas basés sur la personnalité ou les préférences, puisqu’un tirage au sort déterminait qui devenait gardien et qui devenait prisonnier.

3. L'expérience était prévue pour deux semaines

L’expérience de la prison de Stanford a été conçue pour durer 14 jours d’affilée, afin d’étudier l’impact psychologique à long terme d’un emprisonnement simulé. Mais les choses se sont rapidement envenimées. Alors que les abus et la détresse s’intensifiaient, le plan s’est brusquement arrêté.

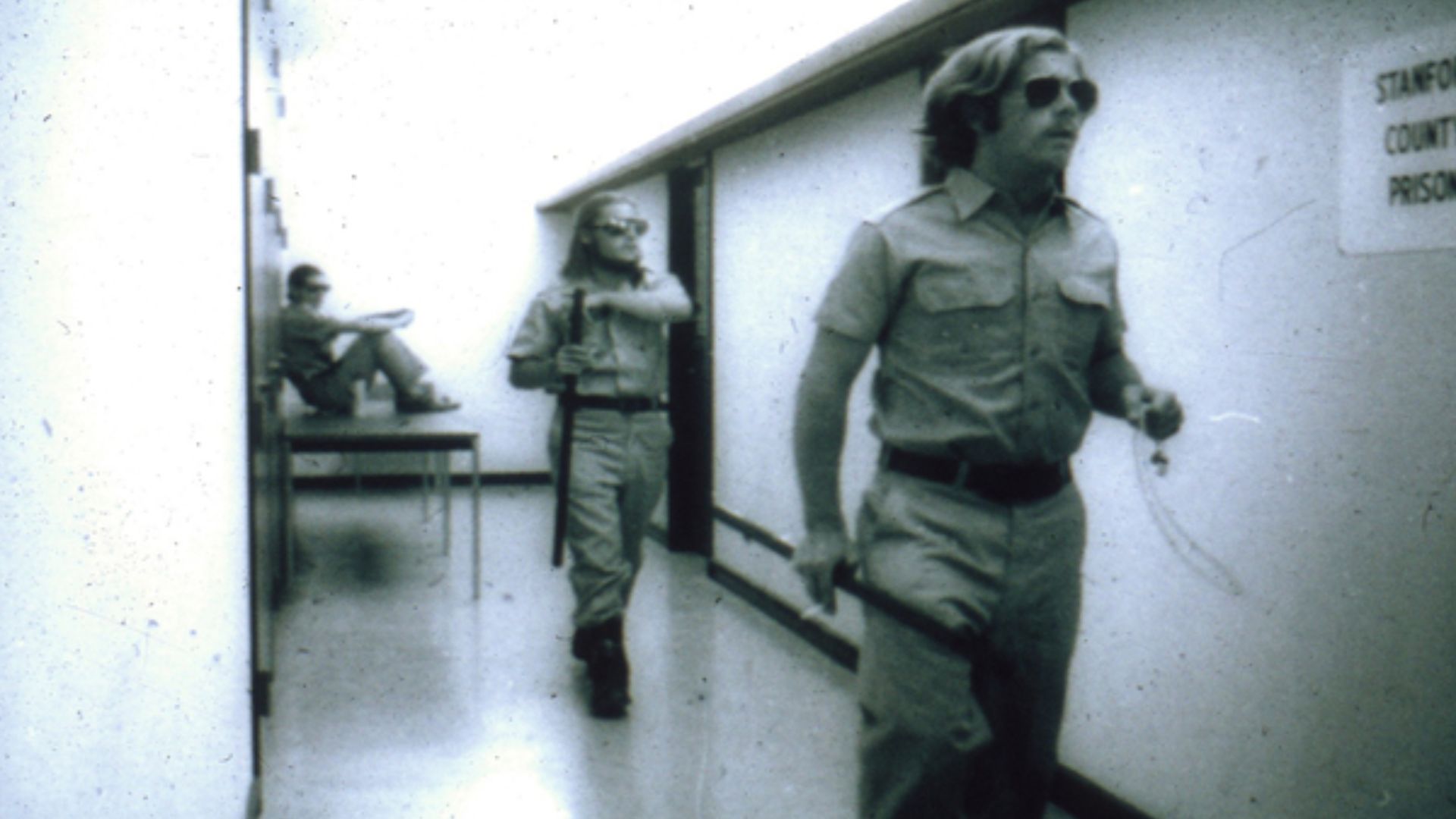

4. Les gardes ont conçu leurs propres uniformes et règles

Avec peu de directives de Zimbardo, les gardiens ont été laissés à eux-mêmes pour définir leur rôle. Ils ont choisi des uniformes kaki, des lunettes de soleil à miroir et des matraques – des symboles qui renforcent leur autorité. Cette autonomie a conduit certains d’entre eux à imposer des règles sévères et des punitions aléatoires, ce qui a créé un fossé psychologique entre les prisonniers.

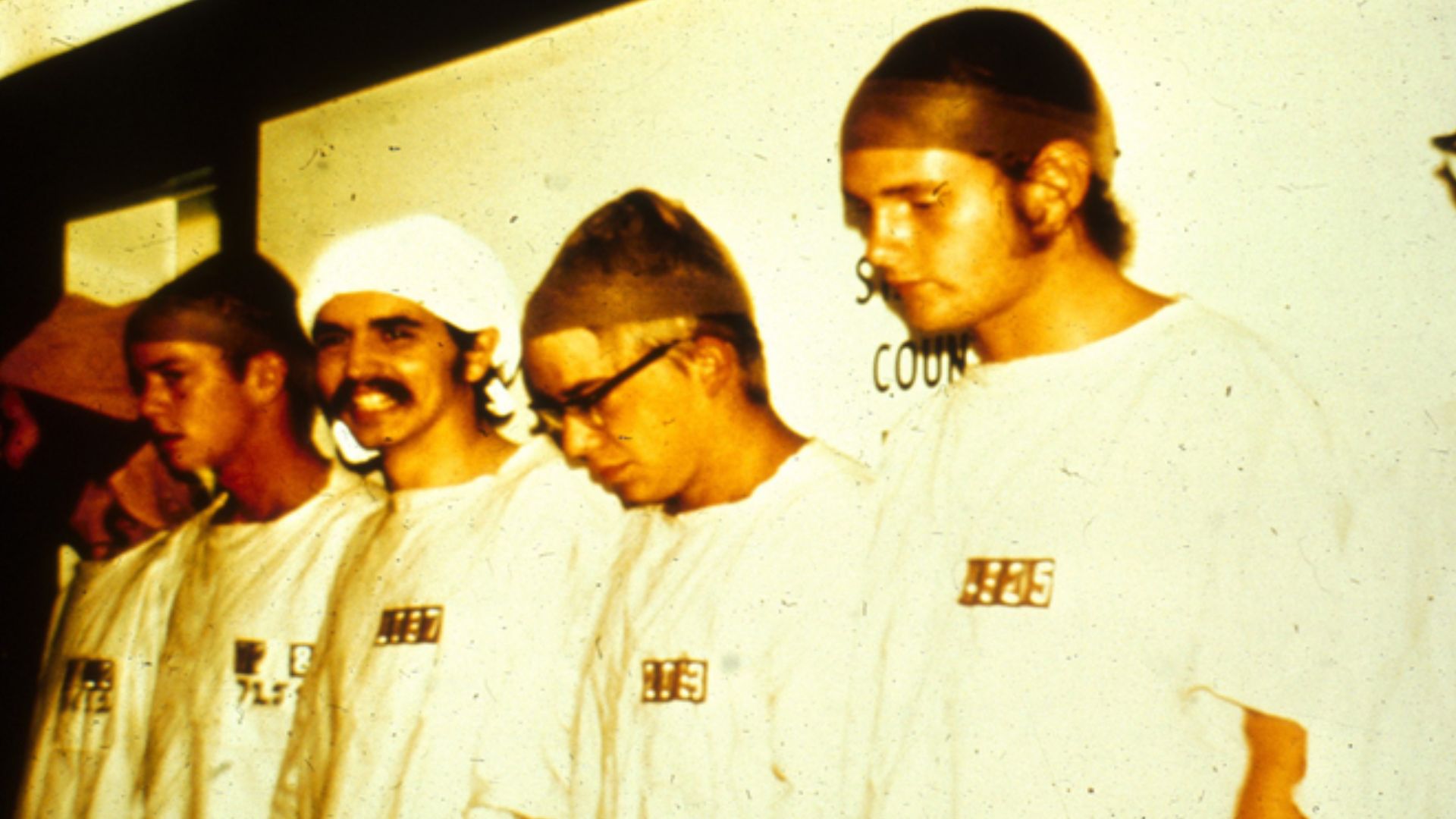

5. Les prisonniers ont été épouillés à leur arrivée

Les nouveaux arrivants avaient les yeux bandés et étaient aspergés d’un produit d’épouillage – une démarche intentionnelle visant à refléter l’accueil dans une prison réelle. Ce processus visait à les priver de leur identité et de leur dignité. Chaque prisonnier se voyait ensuite remettre une blouse, un bonnet et un numéro d’identification.

6. Les participants ont rapidement intériorisé les rôles qui leur étaient assignés

Dès le premier jour, de nombreux gardiens ont adopté une attitude autoritaire, imposant un contrôle de plus en plus strict. Les prisonniers, quant à eux, ont commencé à suivre les ordres sans protester. Ce qui n’était au départ qu’un jeu de rôle s’est rapidement transformé en véritables changements psychologiques. Rapidement, Zimbardo a observé des signes de détresse émotionnelle chez les prisonniers.

7. Un prisonnier s'est effondré le deuxième jour

Dès le deuxième jour, le « Prisonnier 8612 » a montré des signes évidents d’effondrement psychologique. Après s’être vu refuser la libération, il a crié, pleuré et s’est emporté de manière incontrôlée. Sa détresse est devenue si intense qu’il s’est cru réellement emprisonné. Pour le bien de sa santé mentale, il a été retiré de l’étude.

8. Les gardiens ont commencé à manifester un comportement abusif très tôt

En l’espace de 24 heures, plusieurs gardiens ont commencé à appliquer des punitions telles que des pompes et l’isolement. Le comportement s’est rapidement intensifié. Zimbardo a observé par la suite qu’environ un tiers des gardiens avaient développé des tendances sadiques évidentes au cours de l’expérience.

9. L'étude a été interrompue après six jours

L’expérience de la prison de Stanford s’est arrêtée de manière inattendue le 20 août 1971. Christina Maslach, étudiante diplômée, s’est vivement opposée à l’escalade des mauvais traitements dont elle était témoin. Sa réaction a incité Zimbardo à faire face à l’effondrement éthique de l’étude. La simulation s’est terminée après seulement six jours sur les 14 prévus.

10. Le consentement éclairé n'a pas été clairement établi

Les participants ont pris part à l’étude sans avoir pleinement conscience des conséquences psychologiques qu’elle pourrait avoir. Si le formulaire de consentement mentionnait les risques d’inconfort, il ne mettait pas en garde contre les traumatismes émotionnels. Il n’y avait pas de plan de sortie clair et plusieurs prisonniers ont fini par implorer de quitter l’expérience avant d’être libérés.

11. Les participants étaient payés 15 dollars par jour

Chaque participant a reçu 15 dollars par jour, ce qui était le tarif habituel pour les sujets de recherche en 1971. Le paiement n’était pas lié au comportement ou à la durée de la participation à l’étude. Bien que la compensation soit contractuelle, elle n’a pas empêché plusieurs participants de rester même s’ils souffraient d’une grave détresse psychologique.

12. La prison a été construite dans un sous-sol de Stanford

L’expérience s’est déroulée dans le sous-sol du bâtiment de psychologie de Stanford, qui a été transformé en prison fictive. Les bureaux ont été transformés en cellules de prison à barreaux, chacune étiquetée avec des numéros. Un petit placard est devenu l’espace d’isolement et un équipement de surveillance a enregistré chaque interaction 24 heures sur 24.

13. Les prisonniers n'étaient désignés que par des numéros

Au lieu de noms, chaque prisonnier se voyait attribuer un numéro à trois chiffres – et c’est tout ce que les gardiens étaient autorisés à utiliser. Ce système imitait la dépersonnalisation réelle des prisons, réduisant les individus à un simple numéro aux yeux de l’autorité.

14. La nourriture et le sommeil étaient utilisés comme outils de contrôle

Les gardiens utilisaient les besoins fondamentaux comme levier, privant les prisonniers de repas lorsqu’ils désobéissaient. Le sommeil n’était pas épargné non plus – les décomptes nocturnes et les interruptions constantes sont devenus des punitions de routine. Ces tactiques n’étaient pas le fruit du hasard ; elles étaient conçues pour briser la résistance.

15. Les gardiens inventent leurs propres punitions psychologiques

En l’absence d’une surveillance stricte, les gardiens ont rapidement créé leurs propres formes de punition psychologique. Des prisonniers ont été contraints de rester debout face aux murs pendant des heures ou de faire des pompes pendant que d’autres s’asseyaient sur leur dos. Certains gardiens ont même coordonné des tactiques visant à diviser les prisonniers et à briser leur moral.

16. Une fausse évasion de prison a été prise au sérieux

Lorsque Zimbardo a eu vent d’une rumeur de plan d’évasion, il a réagi comme un véritable directeur de prison, en renforçant la sécurité et en se préparant à une évasion. Aucune évasion n’a eu lieu, mais sa réaction intense a révélé à quel point il s’était laissé absorber par la réalité de la prison simulée.

17. L'expérience a entraîné une modification des règles éthiques

Dans la foulée, l’American Psychological Association a renforcé ses normes éthiques en matière de recherche sur les êtres humains. Les comités d’examen institutionnels ont été dotés d’une plus grande autorité, et l’expérience de la prison de Stanford est devenue un exemple durable pour l’enseignement de l’éthique de la recherche dans le monde entier.

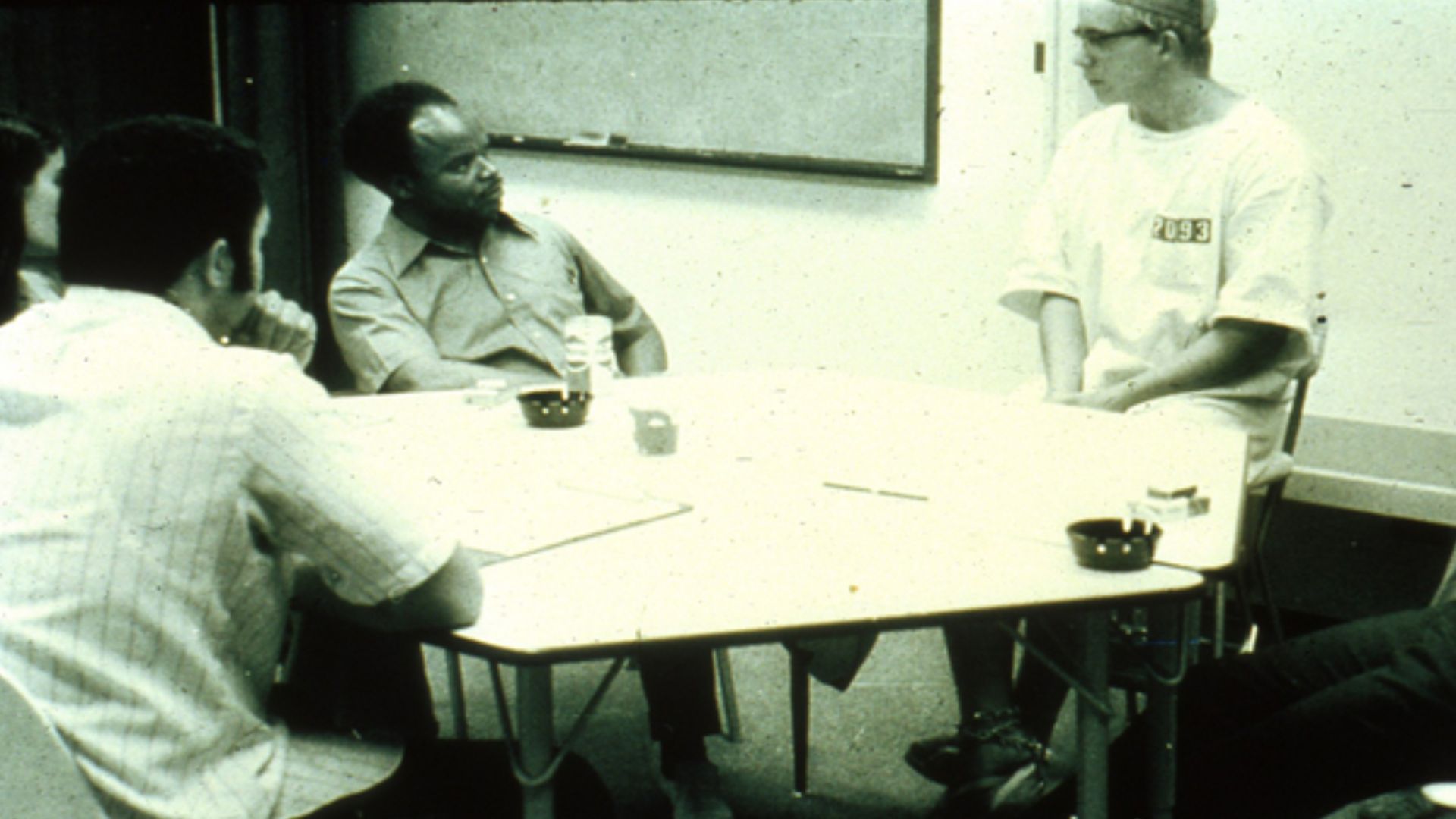

18. Des effets psychologiques à long terme ont été observés

L’expérience n’a pas pris fin avec la fermeture de la prison. Certains participants ont subi un traumatisme émotionnel persistant, et plusieurs d’entre eux ont exprimé leur culpabilité et leur confusion des années plus tard. Zimbardo a mené des entretiens de suivi, découvrant l’impact psychologique durable de ces six jours intenses.

19. Des arrestations fictives ont été effectuées par de vrais policiers

L’expérience de la prison de Stanford a commencé par des arrestations fictives menées par de véritables officiers de police de Palo Alto. Les participants ont été enlevés à leur domicile sans préavis. L’utilisation de vrais policiers avait pour but d’induire une confusion immédiate et une désorientation psychologique.

20. L'expérience reste largement débattue

Des décennies plus tard, l’expérience de la prison de Stanford continue de susciter la controverse. Les critiques ont mis en doute sa validité scientifique, certains suggérant que les participants agissaient simplement pour répondre aux attentes perçues. D’autres prétendent que Zimbardo a influencé le comportement des gardiens.