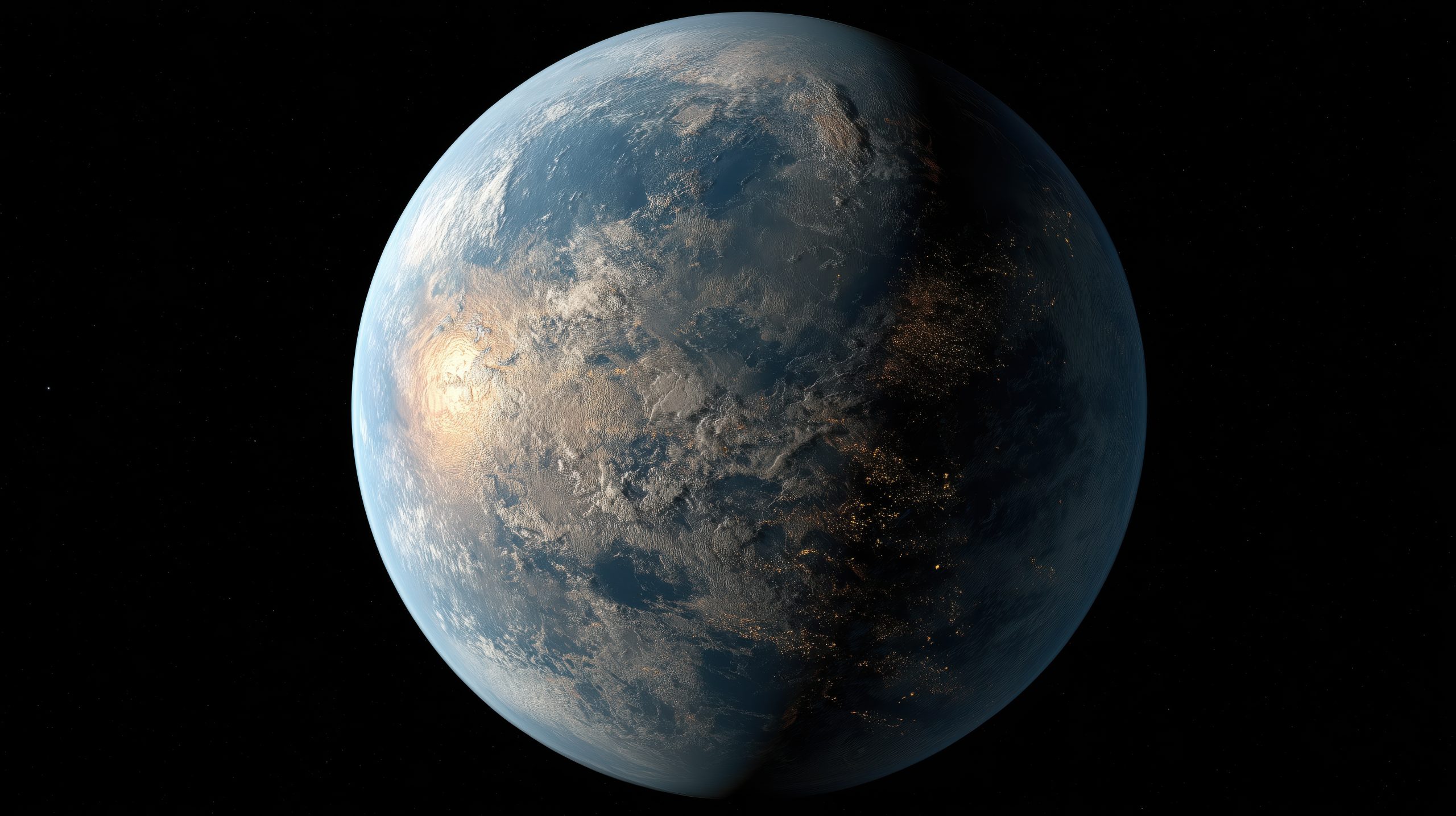

Il est des découvertes qui viennent bousculer non seulement la science, mais aussi notre imagination collective et nos définitions les plus enracinées. Aujourd’hui, la NASA nous invite — sans crier gare, ni grandes guirlandes médiatiques, mais avec la froideur du spectre scientifique — à poser dans notre ligne de mire la planète K2-18b. Une géante exoplanétaire qui, il y a encore peu, n’existait que dans les conjectures hardies de l’astrophysique spéculative. Cette planète, huit fois plus massive que la Terre — une monstruosité sur notre échelle humaine ! — pourrait pourtant abriter une forme de vie non conventionnelle. Mais attention, pas de bleu azur, pas de forêts humides, aucune prairie idyllique, exit la carte postale, on parle ici d’une terre étrangère, d’une atmosphère épaisse, d’un possible océan d’eau ou… de magma. Vulgariser, c’est bien, mais devant ce genre de révélation, il devrait presque inventer un nouveau dictionnaire.

Un monde massif au-delà du familier : mais à quoi ressemble K2-18b ?

Une géante au nom trompeur : trop grande pour être un double de la Terre

La planète K2-18b se trouve à environ 120 années-lumière de nous, dans la constellation du Lion. Elle orbite autour d’une étoile naine froide, K2-18, dans une zone connue pour être éventuellement habitable — là où, en théorie, l’eau liquide pourrait exister à la surface. Mais oublions la Terre, car K2-18b pèse près de 8,6 fois la masse de notre planète, et son rayon est environ 2,6 fois plus grand. Ce n’est pas une jumelle, c’est presque une cousine surboostée, ni rocheuse, ni totalement gazeuse, une sorte de créature hybride qui s’inscrit dans la catégorie des super-Terres ou, selon certains, des planètes hycéennes — définition : planète enveloppée d’une dense couche d’hydrogène, présente couverte par un océan global.

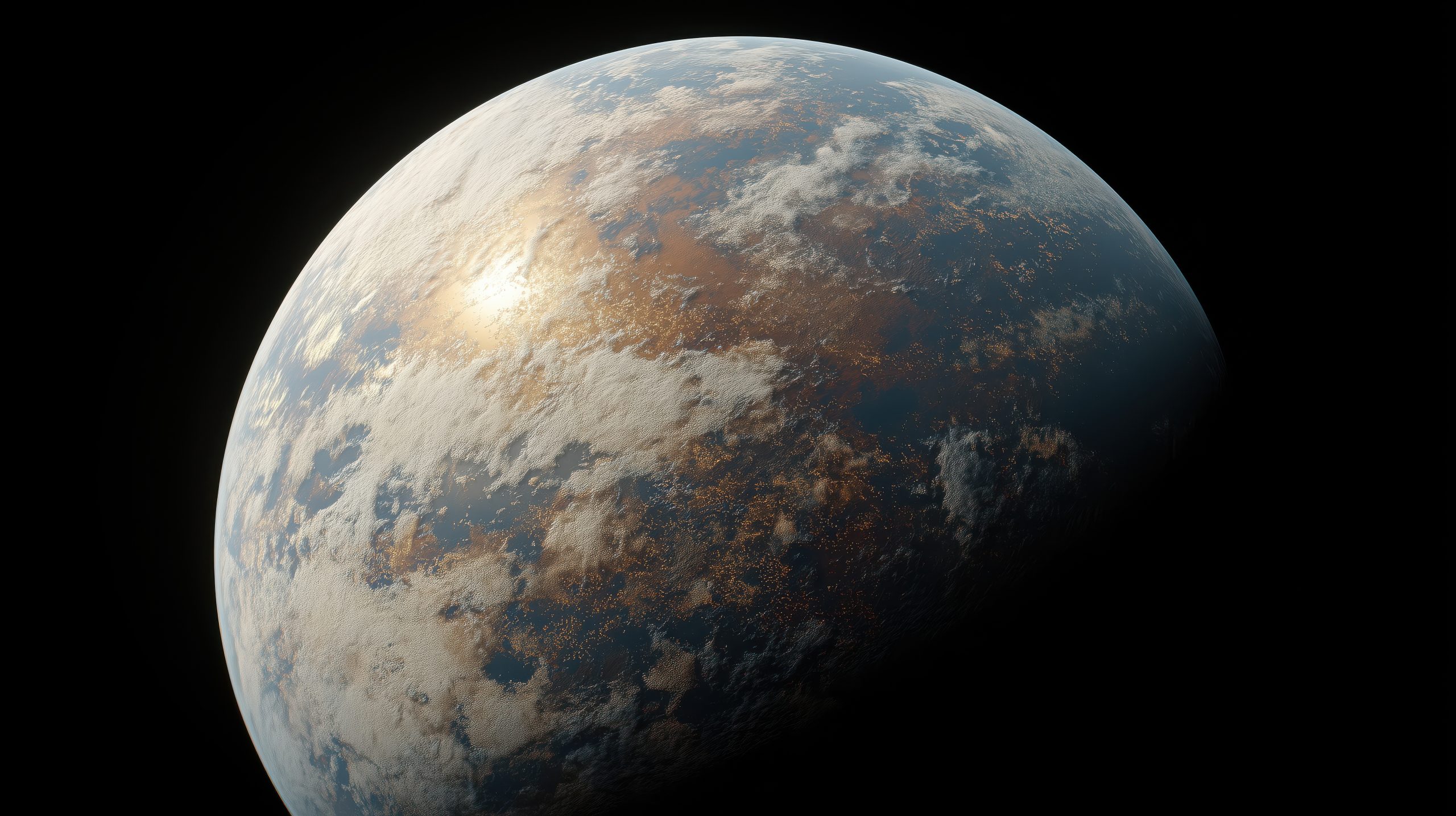

Océan d’eau ou mer de roche fondue ? L’atmosphère, première clé du mystère

Ce qui fascine, et fait grimer les dents de la communauté scientifique, c’est la composition atypique de son atmosphère. Les observations du télescope spatial James Webb ont détecté, dans un premier temps, de la vapeur d’eau, du méthane, du CO₂ et, plus intrigant encore, des traces de sulfure de diméthyle (DMS) — une molécule biosignature sur Terre. Le problème, c’est que toute cette chimie peut aussi s’expliquer sans la moindre cellule vivante, par des processus géochimiques exotiques. Certains pensent déjà à un monde recouvert d’océans d’eau salée, d’autres à une croûte de magma bouillonnant sous une chape de gaz suffocant. On ne sait pas encore, il n’y a que des questions et des options sur la table.

La vie ailleurs : Qu'est-ce qu'on cherche vraiment ?

Les territoires terrestres face à l’inconcevable exotisme des exoplanètes

La question obsédante : la vie. Mais qu’entend-on par là ? Sur K2-18b, la vie, si elle existe, ne ressemblerait en rien à nos boussoles terrestres. Les paramètres physiques du lieu — gravité colossale, pression phénoménale, température incertaine — seraient de véritables défis pour n’importe quel organisme « terrien ». Pourtant, la multitude de combinaisons chimiques, la présence ponctuelle d’eau sous forme liquide, l’énergie de l’étoile-mère… laissent considérer des niches où, par un miracle de l’évolution, la chimie pourrait se déraper vers la complexité biologique. Une hypothèse audacieuse, fragilisée à chaque nouvelle observation qui entre nos espoirs, puis relancée par un pixel suspect sur une courbe spectroscopique.

Sulfure de diméthyle : le graal ou un faux espoir ?

Le DMS, cette molécule détectée dans l’atmosphère, est produite sur Terre presque exclusivement par… la vie : phytoplanctons, micro-organismes marins et autres entités minuscules, dont la banalité n’a d’égale que la puissance métabolique. Ailleurs, ce même DMS pourrait très bien provoquer des réactions inorganiques à très haute pression, dans des environnements que nous ne savons même pas simuler sur Terre. Le débat fait rage : certains crient à la biosignature, d’autres tempèrent et appellent à la rigueur. Difficile d’être affirmatif, d’autant qu’une étude récente remet en cause la présence même du CO₂ et du DMS dans l’atmosphère de K2-18b, révélant la réalité des conclusions et l’extrême lenteur du consensus scientifique face à l’inconnu.

Une planète « ni accueillante, ni hostile » : les faux-semblants de l'habitabilité

Zone habitable ? Vraiment ? Et pour qui ?

Ici, la notion de « zone habitable » devient un terrain glissant. Pour la NASA, cette planète, par sa distance à son étoile et les quelques signaux, coche les cas habituels. Mais en vérité, l’appellation « habitable » ne possède qu’une valeur relative. Sur K2-18b, la surface (si tant est qu’il y en ait une) recevrait cent fois plus d’ultraviolets que la Terre, l’atmosphère serait épaisse et hostile, peut-être saturée en hydrogène, voire abrasée par des tempêtes chimiques permanentes. La biologie, là-bas, devrait se réinventer. Aucun écureuil ou bactérie terrestre ne survivrait sans transformation radicale. Mais l’idée même que la vie ailleurs soit nécessairement « impossible » relève plus du manque d’imagination humaine que d’une impossibilité fondamentale. On fait fausse route si on cherche une banlieue du Périgord sous d’autres soleils.

Des conclusions scientifiques qui glissent sous nos pieds

Le fil narratif scientifique est aussi instable que la surface de K2-18b. Une équipe affirme la détection de molécules, une autre la réfute, puis un troisième groupe propose une atmosphère d’hydrogène surchauffée, incompatible avec la vie, du moins selon nos critères. À chaque nouvelle observation, les certitudes basculent, révélant la complexité — et la fragilité — de notre quête du vivant ailleurs. Et la NASA, dans tout cela ? Elle déploie la plus grande humilité devant l’inconnu, avançant à tâtons mais sans relâche, tiraillée entre l’urgence de trouver et la prudence de ne pas crier au loup là où il n’y a que des écureuils invisibles.

Les implications vertigineuses : et si la vie était la règle, et non l'exception ?

La zone d’inconfort : vivre avec le doute, accepter l’étrange

Là où l’affaire devient réellement fascinante — et inconfortable —, c’est lorsqu’on admet que la vie ailleurs pourrait ne rien avoir de commun avec la nôtre. Si des formes biologiques se développent sur une aussi étrangère que K2-18b planète, alors tout s’effondre : nos catégories biologiques, nos récits de l’unique, notre narcissisme spéculaire. Le « passage à la vie » pourrait être, non pas un accident rarissime, mais un processus fréquent dans l’Univers, à condition que l’on cherche sans préjugés, là où tout nous semble impossible au premier abord.

Mon avis ? Ce suspense intellectuel, cette obligation d’abandonner nos dogmes, c’est précisément là, dans ce frémissement, que naît le futur de la science. Cesser de croire que la vie doive ressembler à la nôtre, c’est s’autoriser enfin à découvrir le vrai visage du cosmos — tantôt vert fluo, tantôt vapoteur, tantôt fondu dans un océan bouillonnant,mais toujours radicalement Autre.

La révolution continue : les prochaines étapes de la quête interstellaire

Télescopes, algorithmes et patience : la science au défi du doute

À court terme, la communauté scientifique va pousser son analyse au maximum. Entre missions spatiales, affinement des spectroscopes et intelligence artificielle, sur fouille jusqu’aux derniers photons transmis par le télescope James Webb. Le système K2-18 sera placé sous surveillance constante. Les équipes contrôlent des observations en cascade pour 2026 et 2027, dans l’espoir de confirmer — ou d’infirmer — les anomalies atmosphériques déjà perçues. En parallèle, de nouveaux modèles informatiques s’attaquent à la monstruosité des données recueillies, intégrant l’inconnu comme une variable sérieuse du calcul scientifique. C’est ici que je me dis : on entre dans une ère où l’on va devoir apprendre à vivre avec cent hypothèses, apprivoiser les fausses pistes, et s’enthousiasmer pour l’absence de réponse. Ce n’est pas un échec, c’est l’essence de la démarche scientifique.

Conclusion : la vie ailleurs, mais jamais comme on se l'imagine

En définitive, la découverte de cette planète géante par la NASA ne signe pas la rencontre annoncée avec le vivant, ni la promesse d’un prochain mouvement cosmique. Mais elle pulvérise, méthodiquement, notre confort intellectuel. En nous forçant à penser la vie extraterrestre hors des sentiers balisés, elle nous pousse à redéfinir nos questions, à raffiner nos outils, à tolérer l’incertitude. Rien, ici, n’est écrit d’avance. Aujourd’hui, sur K2-18b, il n’y a ni verdure, ni cigales, ni humains. Mais il y a cet appel du vide, cette promesse d’ailleurs, tout sauf à notre image. La science, la vraie, ne craint pas l’échec ni l’inexactitude. Elle avance par tâtonnements, elle se nourrit de doutes, elle se réinvente à chaque découverte de planète. Quand la NASA murmure « vie possible, mais pas telle que nous la connaissons », c’est tout l’édifice des certitudes qui vacille — et, soyons honnêtes, c’est précisément ce vacillement qui nous donne envie de continuer à regarder les étoiles, avec entêtement, humilité, et ce soupçon d’anagramme scientifique qui fait toute la beauté de la quête humaine.