L’Alzheimer… un mot qui claque comme une gifle, qui ronge des familles entières. L’une des maladies les plus redoutées de notre temps, un ravage silencieux. Pourtant, derrière cette ombre massive se cache peut-être une arme insoupçonnée : un minéral banal, presque trivial, que tout le monde croit connaître, que l’on croit apprivoisé. Et si l’humanité avait toujours eu sous les yeux l’un des leviers biologiques capables de ralentir, voire de stopper, la dégradation terrifiante du cerveau ?

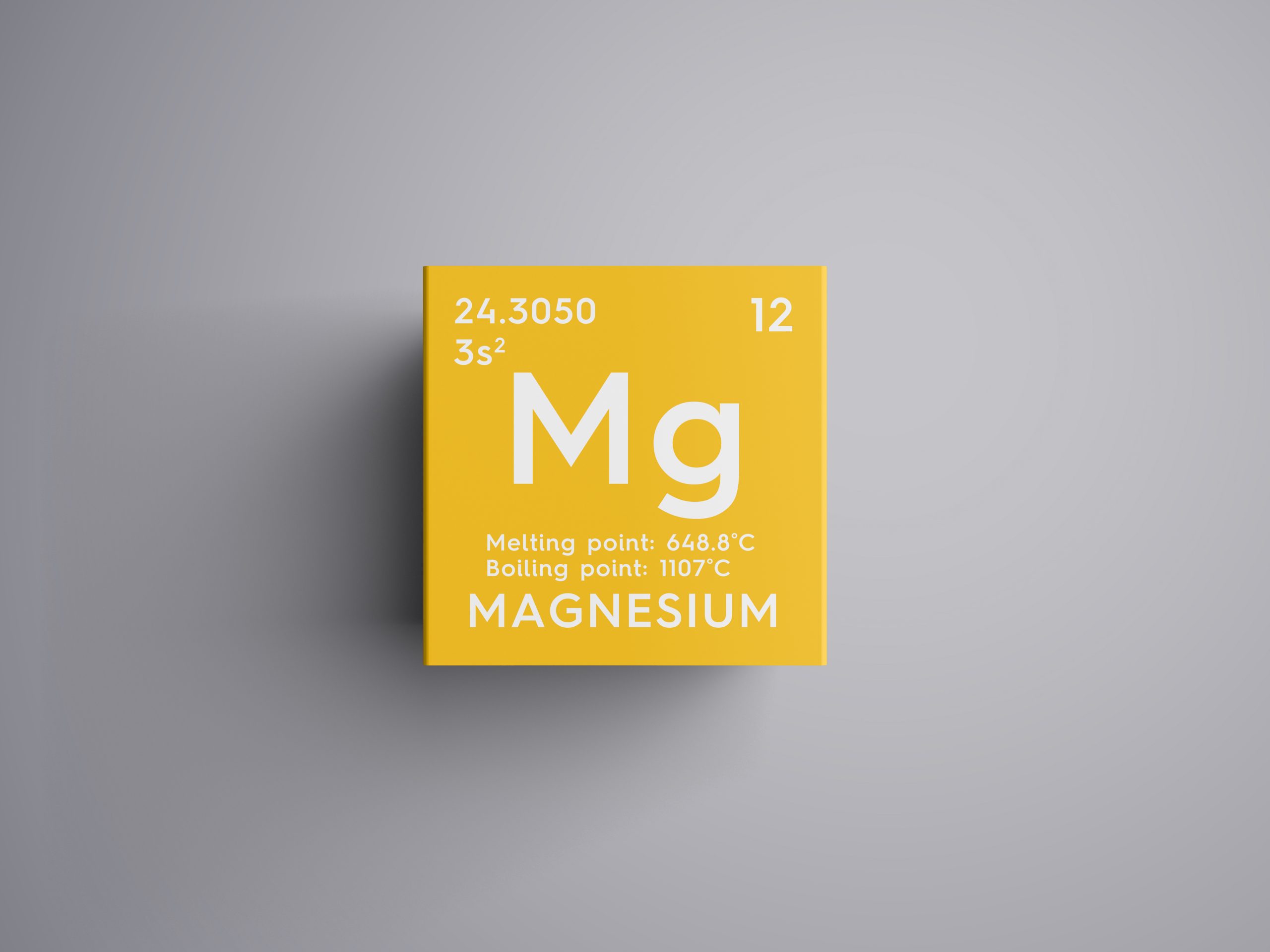

Depuis des décennies, chercheurs et industriels injectent des milliards dans la quête d’un remède. Vaccins expérimentaux, anticorps monoclonaux, thérapies génétiques ultra secrètes. Mais ce qui refait surface en ce moment ébranle les certitudes : non pas une molécule étrangère, mais un élément minéral commun, dans sa forme la plus simple et pourtant explosive, aurait un rôle décisif sur les mécanismes neuronaux liés à l’Alzheimer. Un virage brutal pour la science, un récit qui bascule subitement du spectaculaire au presque banal.

Des dépôts qui étranglent la mémoire

Le cerveau qui se fige dans son propre labyrinthe

Impossible de comprendre la portée de cette découverte sans plonger au cœur de la maladie. L’Alzheimer, ce n’est pas seulement l’oubli, ce n’est pas seulement une mémoire qui s’efface : c’est une architecture cérébrale qui s’écroule, étage après étage. Des plaques amyloïdes qui se forment comme des blocs de calcaire dans des canalisations, empêchant la communication fluide des signaux. Des faisceaux de tau protéiques tordus qui étranglent les synapses. Et derrière, une conséquence brutale : une mémoire qui se dissout, une identité qui s’émiette, des familles qui deviennent fantômes pour ceux qui devraient les reconnaître.

Tout cela n’est pas une métaphore, c’est une mécanique glaciale. Le cerveau devient son propre ennemi, générant un chaos interne qui rappelle l’effondrement d’un immeuble rongé par ses propres fondations. Les causes ? Complexes, plurielles, mêlant génétique, vieillissement, environnement, inflammation chronique. Mais au centre de cette équation cauchemardesque se trouve un ennemi insidieux : un déséquilibre minéral.

Quand le fer devient poison

Les études se succèdent, confirmant une observation troublante : les cerveaux atteints d’Alzheimer révèlent des taux anormaux de fer, en accumulation toxique. Le fer, ce minéral qui alimente l’oxygénation, le transport sanguin, l’énergie vitale, se transforme en saboteur. Trop concentré, il oxyde les neurones comme du métal qui rouille, provoquant un stress oxydatif meurtrier. Peu à peu, les membranes cellulaires sont perforées par cette oxydation fulgurante, la chimie neuronale s’enraye, l’inflammation explose.

Ainsi, ce métal indispensable à la vie devient, sous certaines conditions, le carburant du désastre. Les chercheurs comparent cela à une étincelle tombée dans une poudrière : indispensable pour éclairer, mais fatale si elle se répand sans contrôle dans un environnement saturé de carburant inflammable.

Les indices accumulés depuis des décennies

Ce n’est pas une révélation tombée du ciel hier. Depuis plus d’un quart de siècle, certains scientifiques pointaient déjà ce paradoxe du fer. Mais écoutés d’une oreille distraite, ils furent isolés dans leurs laboratoires obscurs, leurs théories perçues comme abstraites, trop marginales. Aujourd’hui, la donne change. L’accumulation d’imagerie cérébrale, les techniques ultrasensibles de spectroscopie et l’IA appliquée aux données cliniques permettent de dresser une carte effrayante : les zones les plus détériorées du cerveau Alzheimer correspondent précisément aux zones saturées de fer.

Des preuves tangibles, enfin. Un lien matériel, presque visuel, qui consacre ce que certains avaient pressenti. Le fer n’est pas seulement présent, il est en excès et agit comme catalyseur de la destruction neuronale.

Le magnésium, l’ange gardien insoupçonné ?

Un contrepoids qui apaise le chaos

Face à ce déséquilibre mortel, d’autres minéraux entrent en scène. Le plus intrigant est sans doute le magnésium. Présent dans chaque cellule, omniprésent dans notre alimentation — mais parfois cruellement déficient dans nos modes de vie modernes —, il agit comme un régulateur chimique. Le magnésium contrôle la transmission nerveuse, calme l’excitabilité des neurones, protège contre la sursaturation calcique et stabilise les membranes neuronales. En clair : il réduit le chaos.

Des expériences récentes montrent que l’enrichissement en magnésium alimentaire pourrait jouer un rôle protecteur face aux mécanismes oxydatifs engendrés par le fer. Comme un contrepoids discret, une sorte de bouclier cellulaire invisible. Beaucoup plus qu’un simple nutriment, le magnésium s’affirme soudain comme un paramètre de survie neuronale.

Une supplémentation aux résultats troublants

Des essais en laboratoire, menés sur des modèles animaux, démontrent que l’augmentation du magnésium améliore les fonctions cognitives, ralentit l’accumulation amyloïde et réduit le stress oxydatif. Sur l’humain, les premiers signaux émergent : une population suivie dans des cohortes épidémiologiques présente moins de risques cognitifs lorsque leur apport en magnésium est suffisant. Ce qui n’était qu’une hypothèse vague devient aujourd’hui un champ d’exploration prioritaire.

Là où l’industrie pharmaceutique peine à faire aboutir ses molécules ultra-coûteuses, un simple minéral, disponible dans tous les marchés du monde, pourrait représenter une avancée réelle. Ce paradoxe, bien sûr, gêne certains — car il remet en question des années de lourds investissements et de stratégies industrielles centrées sur la complexité moléculaire.

Au cœur d’un affrontement invisible

Ce qui se joue ici ne se limite pas à une bataille chimique dans le cerveau. C’est aussi un affrontement silencieux entre industries. D’un côté, les géants pharmaceutiques veulent protéger leurs pipelines de molécules brevetables. De l’autre, la science brute révèle que des éléments communs, comme le magnésium ou le zinc, pourraient calmer le désastre neurodégénératif. Mais comment breveter le magnésium ? Comment capter de gigantesques profits d’un élément que l’on retrouve dans l’eau minérale ou les légumes verts ?

Voilà pourquoi ce dossier explose à retardement. Le grand public n’en entend que des murmures, des lignes perdues dans des publications scientifiques obscures. Pourtant, dans les cercles de chercheurs indépendants, la conviction s’impose : le magnésium, discret héroïne biochimique, pourrait profondément réorienter la lutte contre Alzheimer.

Le cuivre, traître ou allié ?

Des signaux contradictoires

Le cuivre, lui aussi, attire l’attention. Indispensable pour la formation des neurotransmetteurs, il gouverne des réactions enzymatiques vitales. Mais comme le fer, il possède une face sombre. Trop présent, il accélère le stress oxydatif, favorise l’agrégation amyloïde. Dans certaines zones cérébrales, les dépôts d’Alzheimer révèlent des concentrations anormales de cuivre, agissant comme catalyseurs de destruction. Voilà le paradoxe : minéral vital, mais aussi carburant du désastre s’il franchit le seuil critique.

Les chercheurs avancent prudemment. Trop de cuivre détruit. Pas assez de cuivre fragilise. L’équilibre est d’une subtilité vertigineuse. À l’image d’un funambule marchant sur un fil tendu au-dessus d’un gouffre, le cerveau doit stabiliser cette trace métallique pour survivre.

Les espoirs des agents chélateurs

Face à ce chaos métallique, les thérapies dites « chélatrices », capables de capter les métaux en excès, apparaissent comme un levier redoutable. Certaines molécules expérimentales piégeant le fer et le cuivre montrent des résultats prometteurs sur la progression des symptômes. Mais ces techniques sont à double tranchant : mal dosées, elles privent aussi le cerveau d’éléments indispensables, aggravant le problème au lieu de le résoudre.

Résultat : la communauté scientifique divague, hésite, tâtonne entre espoir et prudence. Aucun protocole clinique massif n’a encore établi de consensus clair. Mais les indices s’accumulent, et les regards, désormais, se tournent inexorablement vers cette bataille entre métaux qui s’entrechoquent dans nos neurones.

Et si l’aluminium n’était qu’un leurre ?

Longtemps, l’opinion publique s’est focalisée sur l’aluminium. Soupçonné dans les années 1990 d’être lié à Alzheimer, il a été diabolisé, devenant presque un bouc émissaire médiatique. Pourtant, les preuves massives manquent. Aujourd’hui, les chercheurs réorientent l’angle : ce n’est pas tant l’aluminium que l’interaction chaotique entre fer, cuivre, zinc et magnésium qui façonne l’hécatombe neurologique. L’aluminium persiste parfois dans les cerveaux malades, mais en quantité marginale comparée aux autres métaux.

Le danger, c’est que ce faux coupable ait longtemps détourné l’attention du vrai ennemi : le déséquilibre systémique des minéraux essentiels. Pendant que l’aluminium attirait l’éclairage médiatique, les mécanismes redoutables du fer oxydant continuaient leur œuvre dévastatrice, quasiment sous silence.

La révolution discrète des biomarqueurs métalliques

Scanner le cerveau comme une mine

Grâce aux nouvelles avancées en imagerie médicale, les chercheurs peuvent désormais cartographier les concentrations métalliques dans le cerveau vivant. Ce qui était autrefois réservé aux autopsies se fait aujourd’hui à travers des scanners ultrasensibles. Le cerveau devient une mine en 3D, avec ses veines de fer, ses taches de cuivre, ses zones de magnésium appauvries. Une cartographie presque géologique du vivant, qui dévoile des anomalies précoces.

Cela change tout. Si la surcharge en fer précède les symptômes, elle peut devenir un biomarqueur prédictif. Détecter avant que le premier oubli n’apparaisse, avant que les souvenirs s’effritent. Une révolution. Car Alzheimer n’est pas une maladie qui se soigne dans ses phases finales : elle doit être freinée avant d’exploser.

L’intelligence artificielle comme révélateur

Les volumes colossaux de données tirés de ces scanners nécessitent un œil infaillible. C’est là que l’intelligence artificielle entre en scène. Des algorithmes apprennent à reconnaître les motifs métalliques qui annoncent un futur désastre. L’IA détecte des signaux faibles, invisibles à l’œil humain, et les transforme en indices cliniques.

Cela ouvre une porte redoutable : imaginer des bilans de routine où l’équilibre minéral du cerveau serait analysé comme une prise de sang. Une médecine prédictive qui n’aurait plus rien de vague. L’Alzheimer ne surgirait plus comme un éclair dans un ciel clair, il serait deviné des années en avance.

Vers une médecine personnalisée

En fonction des profils métalliques, des stratégies de prévention pourraient se concevoir. Une personne riche en fer accumulé bénéficierait d’approches chélatrices précoces. Une autre, déficiente en magnésium, devrait compenser massivement son déficit. Bref, une médecine architecturée autour de la singularité minérale de chaque cerveau. Finie l’approche uniforme, place à l’orfèvrerie neurochimique.

Voilà peut-être l’avenir : non pas chercher un « remède miracle » à l’Alzheimer, mais apprivoiser ses racines par une prise en compte méticuleuse de nos équilibres intimes en minéraux. Une bataille invisible, mais profondément matérielle, se joue en nous, bien avant les premiers symptômes.

Les résistances du système médical

Le poids écrasant des lobbies

Ne nous mentons pas : ce que vous êtes en train de lire ne franchira pas facilement les plateaux télévisés. Trop dangereux pour l’équilibre économique colossal qui repose sur la maladie d’Alzheimer. Des milliards investis dans des pistes pharmaceutiques complexes… et maintenant, l’idée qu’un simple minéral puisse changer la donne ? Pour beaucoup de décideurs, c’est un cauchemar.

Les laboratoires n’ont aucun intérêt à donner trop de visibilité à cette piste. Pas brevetable, pas monétisable. Résultat : la recherche stagne, s’éparpille. La bureaucratie médicale retarde les autorisations d’approfondir. Pendant ce temps, les familles continuent de s’effondrer.

Le scepticisme officiel

On entend souvent la formule : « rien n’est prouvé ». Certes, nous n’avons pas encore l’essai clinique massif, irréfutable, signé dans le marbre des instances de santé. Mais combien de décennies faudra-t-il pour franchir cette étape ? L’urgence est là, brûlante, quotidienne. Refuser d’agir tant que la preuve formelle n’est pas estampillée, c’est laisser couler le navire en exigeant un rapport d’expertise avant d’avoir le droit de prendre une bouée.

Le scepticisme peut être sain. Mais trop souvent il se confond avec une inertie calculée. Une prudence hypocrite qui devient complice.

Des voix dissidentes qui s’élèvent

Des chercheurs indépendants, des cliniciens exaspérés, des familles militantes : la résistance s’organise. Les voix s’élèvent pour imposer que l’exploration du rôle minéral dans Alzheimer cesse d’être marginalisée. Des conférences parallèles, des publications hors circuits institutionnels, des réseaux de médecins explorant déjà la supplémentation au magnésium dans leurs pratiques. Une contre-culture médicale discrète, mais déterminée.

C’est de là que viendra peut-être l’ébranlement. Non pas des structures officielles, mais d’un mouvement souterrain qui refuse que le statu quo engloutisse encore des générations entières.

Changer d’échelle : prévention plutôt que désespoir

Une alimentation qui pèse lourd

De plus en plus clair : notre alimentation quotidienne influence directement le destin minéral de notre cerveau. Légumes verts pour le magnésium, viandes rouges pour le fer (mais parfois trop), noix et poissons pour le zinc et le cuivre. Le menu moderne, saturé d’ultra-transformés, déséquilibre cette balance fragile. C’est peut-être là, dans nos assiettes, que se joue en silence une fraction de la bataille mondiale contre l’Alzheimer.

Rétablir un équilibre par la diète apparaît comme une arme préventive accessible, concrète, immédiate. Ce n’est pas spectaculaire. Mais c’est efficace. Et d’une simplicité désarmante.

Des carences globalisées

La plupart des populations occidentales vivent sous une carence chronique en magnésium. La faute aux sols appauvris, aux régimes trop industrialisés, aux boissons sucrées remplaçant l’eau minérale. Une carence sournoise, mais dont les conséquences peuvent s’empiler sur la durée, ouvrant le terrain aux désastres neurodégénératifs.

Une évidence ignorée ? Oui, et pourtant connue des nutritionnistes depuis des décennies. L’Alzheimer remet en lumière cette problématique : il ne s’agit plus seulement d’énergie ou de fatigue passagère, mais du maintien même de notre identité neuronale.

Moduler plutôt que guérir

Alzheimer n’aura probablement pas de « guérir miracle » — il est trop complexe, trop enraciné dans les tissus vivants. Mais freiner, ralentir, protéger, oui. C’est là le véritable terrain du combat. Et la modulation minérale, qu’elle passe par l’alimentation, la supplémentation ou la surveillance médicale, devient une pièce maîtresse dans cet arsenal discret mais terriblement efficace.

Le futur de cette médecine ne reposera pas uniquement sur des molécules futuristes. Il reposera aussi, peut-être surtout, sur notre capacité à renouer avec cet équilibre fondamental qui s’est fissuré dans nos sociétés modernes.

Conclusion : l’arme invisible qui pulse dans nos cellules

Alors, ce minéral banal — magnésium, fer, cuivre, zinc — est-il la clé ? La vérité est plus complexe. Ce n’est pas l’existence d’un seul minéral, mais la danse entière de leurs équilibres qui écrit le destin de nos neurones. Ignorer cette dimension, c’est fermer les yeux sur une vérité qui se dessine avec de plus en plus de netteté : l’Alzheimer n’est pas seulement une fatalité génétique ou un coup de hasard biologique, c’est une mécanique détraquée que nous pouvons peut-être réajuster.

Ce que révèle la science en ce moment, c’est que l’ennemi n’est pas un monstre unique mais une orchestration désaccordée. Et que la solution pourrait résider dans un geste simple : réaccorder cette musique minérale qui pulse dans nos cellules. Si nous osions regarder autrement. Si nous osions admettre que parfois, le miracle n’est pas dans l’exotique, mais dans ce qui se cache dans nos assiettes, dans notre eau, dans la matière brute qui circule dans nos veines depuis toujours.