Les cours d’histoire vous ont probablement appris que la Révolution française était une affaire de liberté et de renversement de la monarchie, avant de passer rapidement à autre chose. Mais cette histoire ne se résume pas aux faits superficiels dont tout le monde se souvient à l’école il y a des années. Il ne s’agit pas des dates et des noms ennuyeux que vous deviez mémoriser pour les examens. Voici les détails qui rendent cette révolution véritablement intéressante.

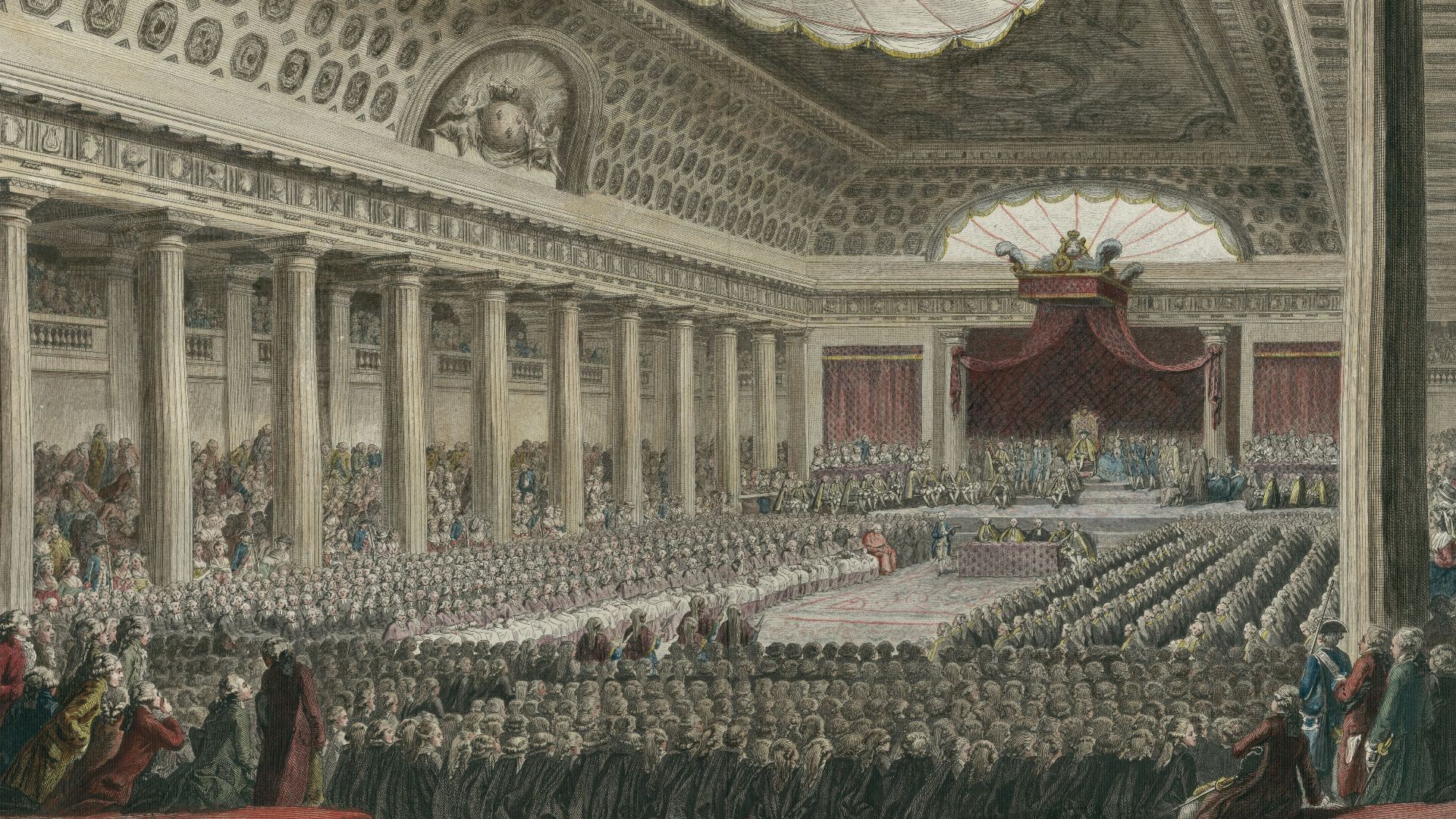

1. Convocation des États généraux (mai 1789)

En mai 1789, les États généraux se réunissent à Versailles pour la première fois depuis 175 ans. Les esprits s’échauffent rapidement et, dès le mois de juin, le tiers état se sépare pour former l’Assemblée nationale. C’est à ce moment-là que le célèbre serment du court de tennis ouvre la voie à une nouvelle constitution.

2. La chute de la Bastille (14 juillet 1789)

La Bastille ne détenait pas beaucoup de prisonniers, seulement sept, mais les Parisiens la considéraient comme un symbole de l’oppression royale. Le 14 juillet 1789, la forteresse a été prise d’assaut pour trouver de la poudre à canon. Le gouverneur fut tué, et ce moment dramatique est désormais commémoré chaque année en France sous le nom de « Jour de la Bastille ».

3. Abolition des privilèges féodaux (4 août 1789)

L’Assemblée nationale décide de mettre fin au féodalisme, en dépouillant les nobles et le clergé de leurs privilèges séculaires. Les vastes révoltes paysannes, connues sous le nom de « Grande Peur », ont rendu cette décision inévitable. Les réformes ont également supprimé les dîmes et les droits, donnant aux roturiers un plus grand contrôle sur leur vie et remodelant radicalement la société française.

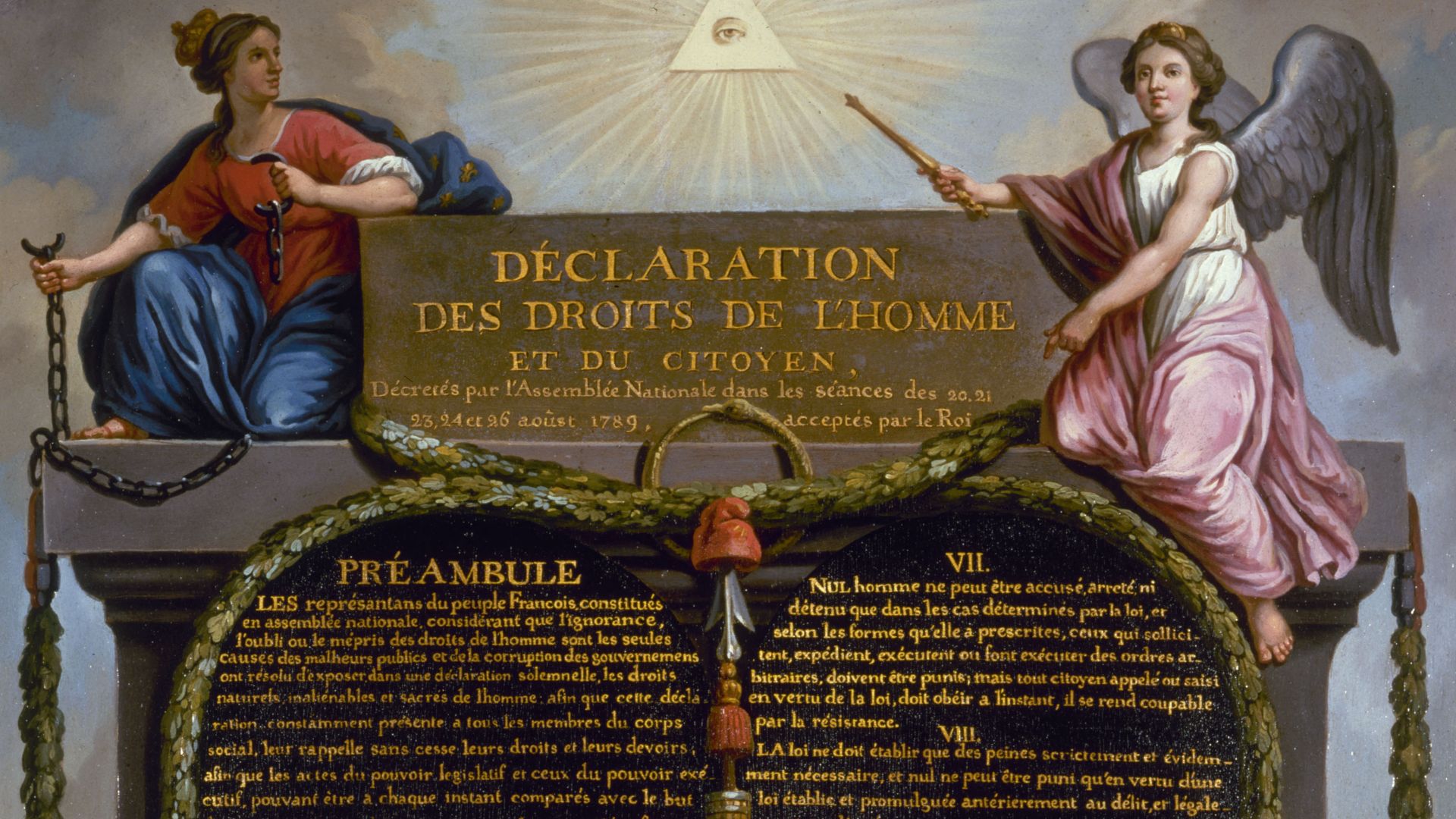

4. Déclaration des droits de l'homme (26 août 1789)

Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme officialise la liberté, l’égalité et la fraternité. Inspirée par les penseurs des Lumières et la révolution américaine, elle a jeté les bases philosophiques des droits de l’homme modernes. Ce document résonne encore aujourd’hui dans les mouvements démocratiques du monde entier.

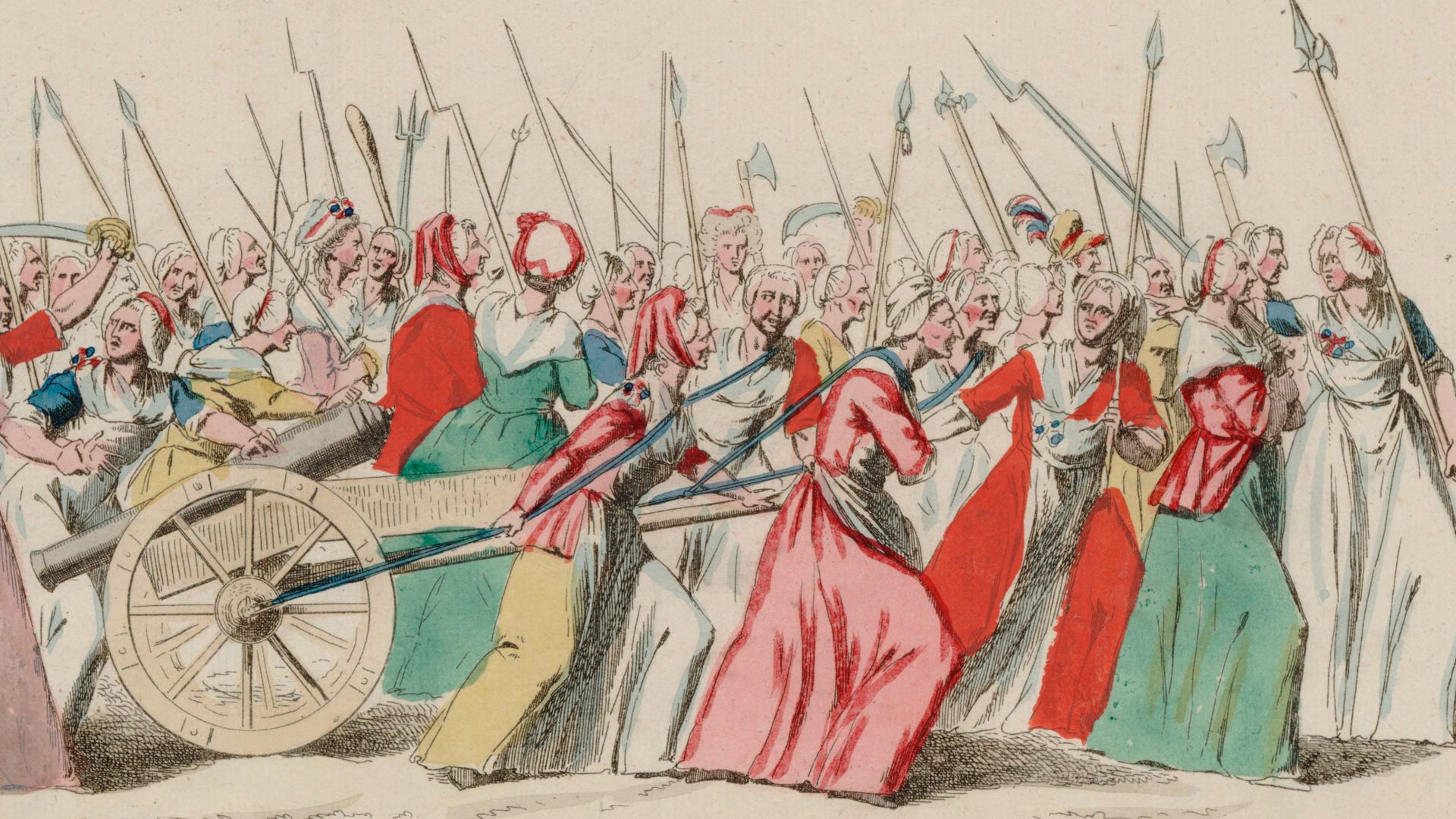

5. Marche des femmes sur Versailles (octobre 1789)

Des milliers de femmes se rendent à Versailles pour protester contre la pénurie de pain et exiger des mesures. Elles réussissent à faire venir le roi Louis XVI et sa famille à Paris, et même l’Assemblée nationale se déplace. Lafayette et la Garde nationale ont également guidé la foule, prouvant ainsi que l’action collective pouvait ébranler l’autorité royale.

6. Constitution civile du clergé (1790)

La loi de 1790 modifie complètement l’Eglise en obligeant les prêtres à jurer fidélité à la France et non plus au Pape. Elle provoque naturellement une scission entre le clergé « constitutionnel » et le clergé « réfractaire ». Pendant ce temps, le pape condamne secrètement l’Assemblée, ce qui ajoute une dimension religieuse à l’agitation politique.

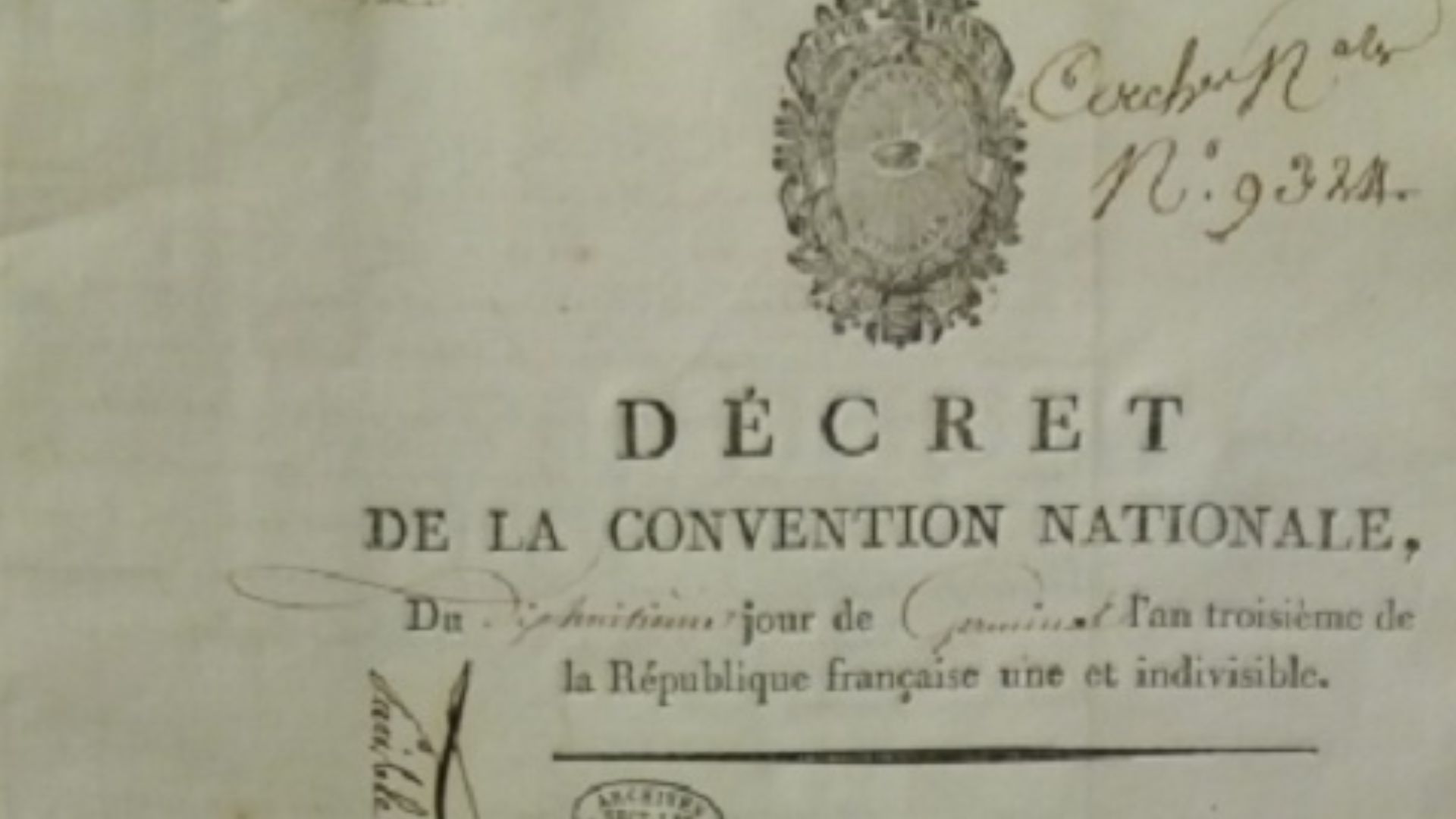

7. Abolition de la monarchie (septembre 1792)

Lorsque la monarchie s’effondre en septembre 1792, la France entre en territoire inconnu. Le roi Louis XVI perd sa liberté et le calendrier révolutionnaire commence avec l’an I. Ce changement représente plus que de la politique : il symbolise une réorganisation complète de l’identité nationale.

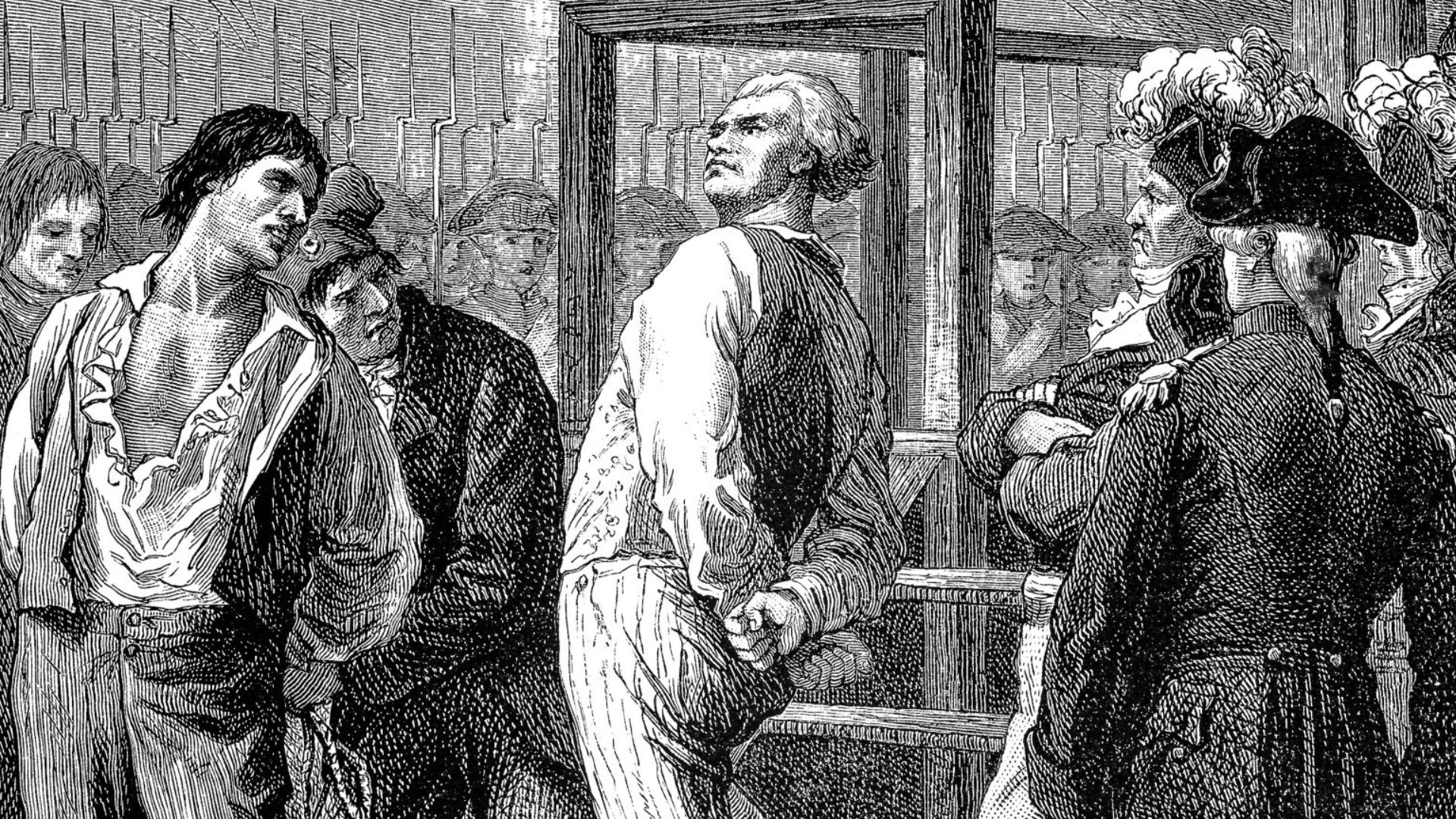

8. Exécution du roi Louis XVI (janvier 1793)

Le 21 janvier 1793 a changé l’histoire lorsque Louis XVI a été exécuté par la guillotine à l’issue d’un vote serré. Le procès avait commencé plusieurs mois auparavant et avait provoqué une onde de choc dans toute l’Europe. Les monarchies regardent, incrédules, la France entrer de plain-pied dans la révolution radicale.

9. Exécution de Marie-Antoinette (octobre 1793)

Marie-Antoinette a été guillotinée en octobre 1793, accusée de trahison par le Tribunal révolutionnaire. Sa mort est devenue le symbole de la phase la plus extrême de la Révolution. Elle reflète également les conséquences dramatiques et souvent personnelles qui accompagnent les changements radicaux de l’époque.

10. Comité de sécurité publique (avril 1793)

Le mois d’avril 1793 a vu la création du Comité de salut public, un organe qui a effectivement dirigé la France pendant le règne de la Terreur. Dirigé par Robespierre, il contrôlait l’armée, la justice et l’économie, montrant ainsi qu’un seul comité pouvait exercer un énorme pouvoir révolutionnaire.

11. Levée En Masse (1793)

La Levée en masse de 1793 a permis à tous les hommes valides de participer à la défense de la France et a marqué la première mobilisation totale pour la guerre. Les femmes ont également apporté leur contribution, en aidant dans les hôpitaux et en produisant des fournitures. Cet effort collectif a mis en lumière la manière dont la Révolution a engagé les citoyens ordinaires dans la survie de la nation.

12. Le règne de la Terreur (1793-1794)

De 1793 à 1794, des milliers de personnes sont exécutées sous le règne de la Terreur. Le Tribunal révolutionnaire et le Comité de salut public appliquent une justice sévère, dont la guillotine est le symbole. Même des dirigeants comme Danton et Robespierre ont fini par subir le même sort, ce qui témoigne de l’intensité implacable de cette période.

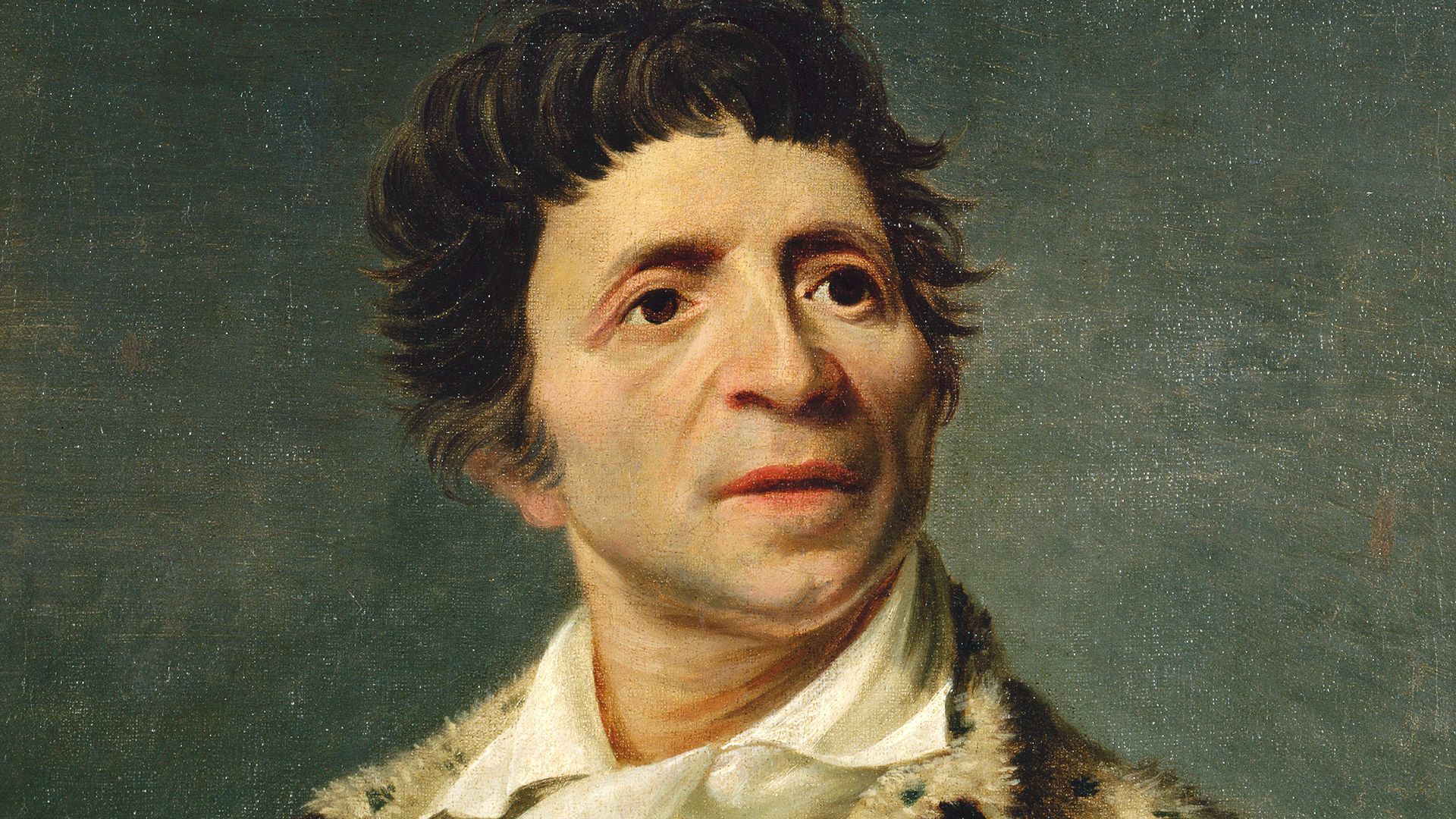

13. Assassinat de Jean-Paul Marat (13 juillet 1793)

Jean-Paul Marat, révolutionnaire radical et journaliste, est tué dans son bain par Charlotte Corday. Elle espérait que sa mort calmerait la révolution, mais au lieu de cela, elle a attisé l’agitation. Cet assassinat dramatique a mis en lumière la façon dont des actes individuels peuvent se répercuter sur un climat politique instable.

14. Chute et exécution de Robespierre (28 juillet 1794)

Le règne de Robespierre s’achève violemment le 28 juillet 1794, lorsqu’il est guillotiné après avoir été blessé à la mâchoire. Sa mort met fin au règne de la Terreur et permet à la France d’entrer dans une phase plus modérée, prouvant ainsi la rapidité avec laquelle le destin politique peut changer.

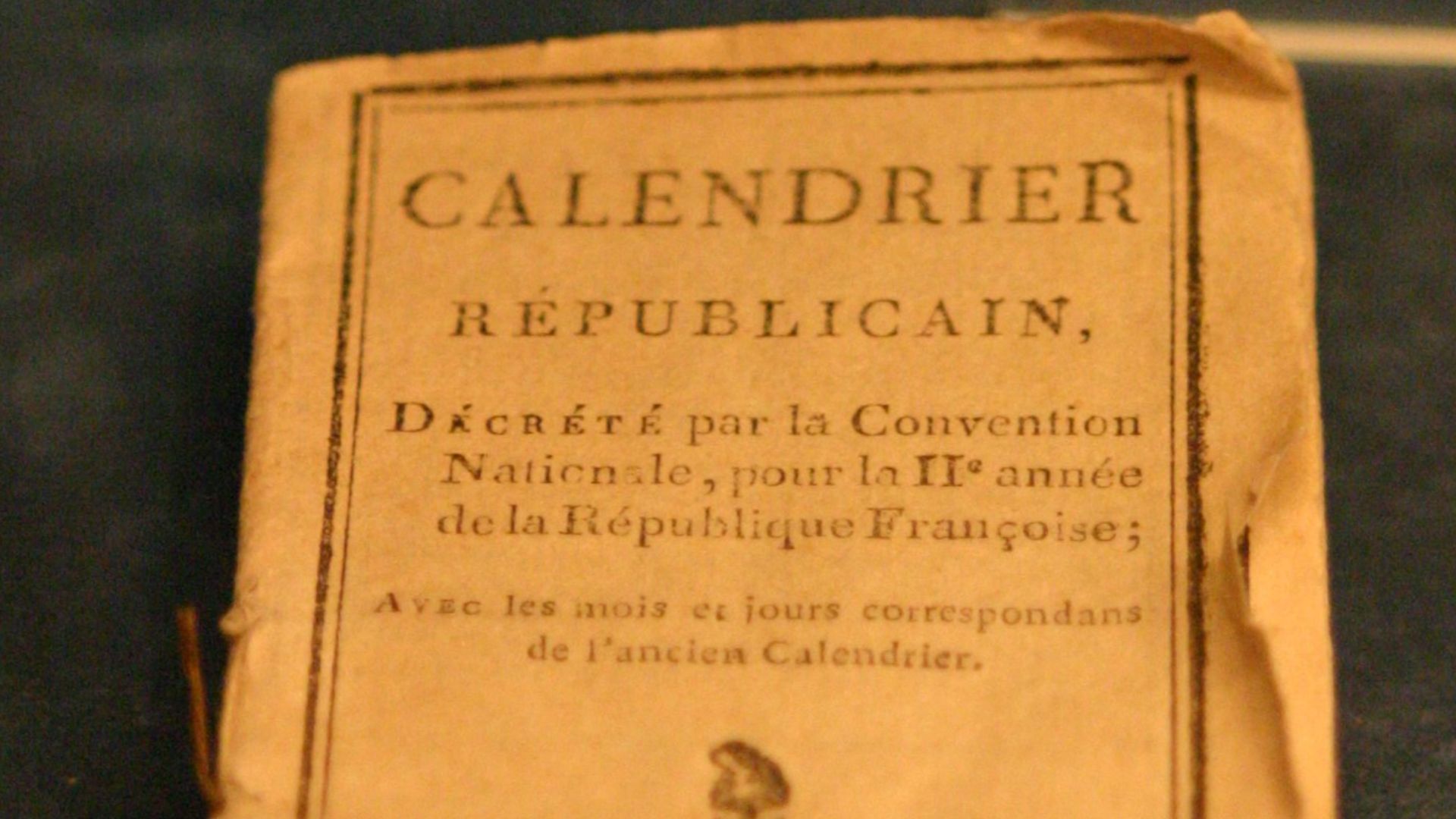

15. Introduction du calendrier révolutionnaire (1793)

Pour correspondre à ses nouveaux idéaux, la France a lancé un calendrier différent en 1793. Il commence avec l’an I en 1792 et nomme les mois d’après des caractéristiques saisonnières telles que Thermidor et Fructidor. Napoléon y met fin en 1806, mais il reste un puissant rappel du changement.

16. Adoption du système métrique (1795)

La France a décidé de normaliser les mesures en 1795, en remplaçant les unités traditionnelles qui prêtaient à confusion. Le système métrique, basé sur les décimales, a permis d’uniformiser les échanges commerciaux et la vie quotidienne. Au fil du temps, ce qui paraissait audacieux est devenu une pratique courante, preuve que la Révolution a profondément remodelé les systèmes mondiaux.

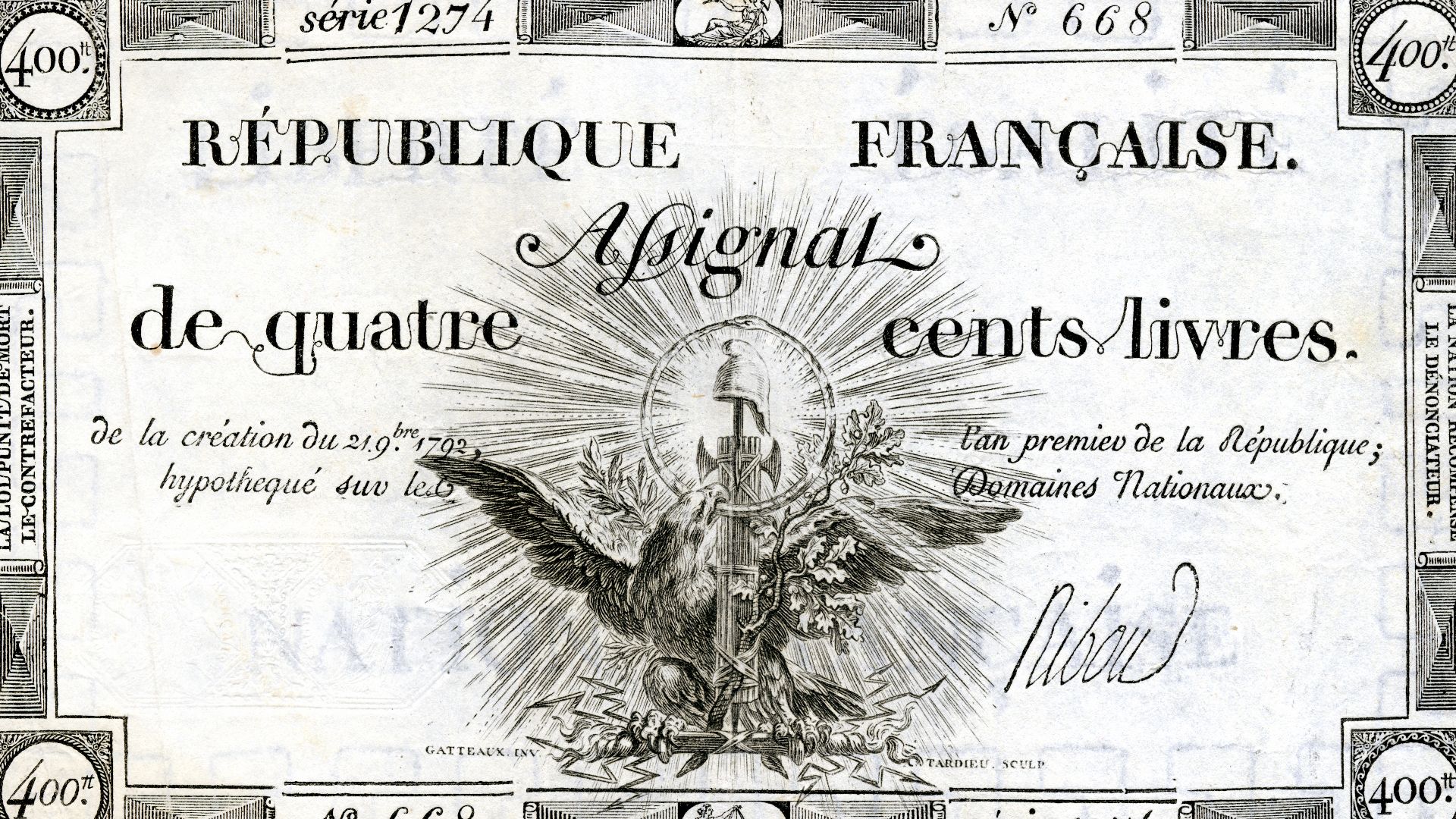

17. Les Assignats et la finance en temps de guerre

Pendant la Révolution, les assignats – monnaie de papier garantie par les terres confisquées de l’Église – ont inondé l’économie. La surimpression a provoqué une inflation galopante et la contrefaçon s’est généralisée. Malgré les promesses initiales, la monnaie a rapidement perdu de sa valeur, soulignant la lutte de la France révolutionnaire pour financer la guerre tout en maintenant la stabilité économique.

18. Les émigrés aristocrates fuient la France (1789-1790)

La peur pousse de nombreux aristocrates à quitter la France pour l’Autriche, la Prusse et d’autres pays. Leur départ vide les domaines, laissant des propriétés à redistribuer par les révolutionnaires. Certains ont même comploté pour restaurer la monarchie à distance, mais leur exil a mis en lumière les changements sociaux spectaculaires qui se produisaient et l’influence de la Révolution sur la vie personnelle.

19. Les Sans-Culottes (1792-1794)

Les ouvrières urbaines radicales appelées sans-culottes ont pris de l’importance pendant la Révolution. Leur nom, qui signifie « sans culotte », symbolise l’identité de la classe ouvrière. Ils ont activement soutenu les insurrections, la démocratie directe et le contrôle des prix des denrées alimentaires, et ont prouvé que des citoyens ordinaires pouvaient exercer une influence extraordinaire sur la politique révolutionnaire.

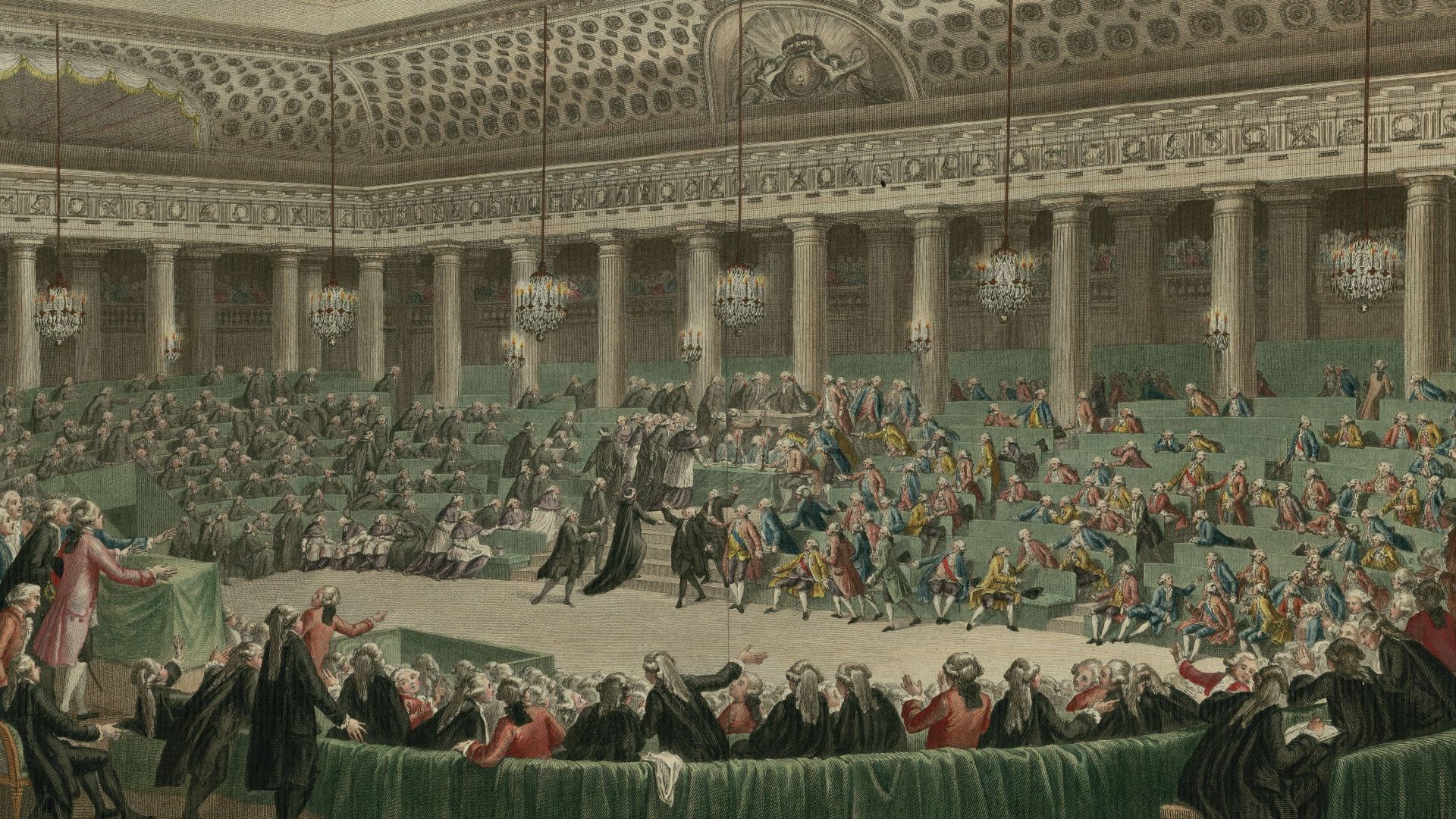

20. Clubs politiques

La politique révolutionnaire se développe dans des clubs tels que les Jacobins radicaux et les Girondins modérés. Les réunions organisées dans les monastères et les salons donnaient lieu à des débats, des rivalités et même des purges. Ces clubs ont également façonné la politique et l’opinion publique, démontrant comment un discours passionné pouvait influencer la trajectoire de la Révolution et redéfinir la dynamique du pouvoir.