Uriner, un geste anodin qui cache un indicateur vital

Uriner. Un acte si quotidien, si trivial, qu’on le relègue au rang des automatismes, à peine digne d’un battement de cil. Pourtant, derrière cette routine anodine, une découverte scientifique bouleverse nos certitudes : la règle des 21 secondes. Vingt-et-une secondes, ni plus ni moins, pour vider sa vessie – un chiffre qui, selon des chercheurs, pourrait bien être le baromètre secret de notre santé urinaire et, au-delà, de notre équilibre physiologique. Ce n’est pas une lubie d’experts en mal de reconnaissance, mais le fruit d’années d’observation, de chronométrages obsessionnels, de vidéos d’animaux en pleine miction. Ce chiffre, apparemment dérisoire, s’impose aujourd’hui comme un nouvel étalon de vigilance. Et si, dans le silence feutré des toilettes, se jouait une part de notre avenir biologique ?

Une découverte improbable : la loi universelle des mammifères

Des scientifiques du Georgia Institute of Technology, armés de patience et d’un sens aigu de l’absurde, ont passé des heures à observer éléphants, chiens, humains, vaches, tous réunis par un même besoin : uriner. Ce qu’ils ont découvert ? Un invariant biologique : quelle que soit la taille (dès lors qu’elle dépasse trois kilos), le temps moyen pour vider la vessie est de 21 secondes. Ni plus, ni moins. La gravité, la longueur de l’urètre, la pression interne : tout s’équilibre, tout se règle, pour aboutir à ce chiffre magique, ce tempo universel de la miction. Les petits mammifères, eux, échappent à la règle : leur vessie minuscule se vide en un éclair, à peine une seconde, une goutte, un souffle, presque rien.

Un prix Nobel… de l’absurde ? Pas tout à fait

La découverte, aussi sérieuse qu’elle soit, a valu à ses auteurs le prix Ig Nobel de physique en 2015, récompense ironique pour des recherches qui font sourire mais qui, en creux, révèlent des vérités fondamentales. Car derrière la blague, il y a la mécanique, la biologie, la santé. Ce n’est pas une coïncidence, ni un hasard : c’est la nature qui parle, qui ajuste, qui régule. Vingt-et-une secondes, c’est le compromis optimal entre la pression, la taille, la gravité, la résistance des tissus. Un chef-d’œuvre d’ingénierie évolutive, silencieux, invisible, mais implacable.

Quand la durée trahit la maladie : signaux d’alerte et risques cachés

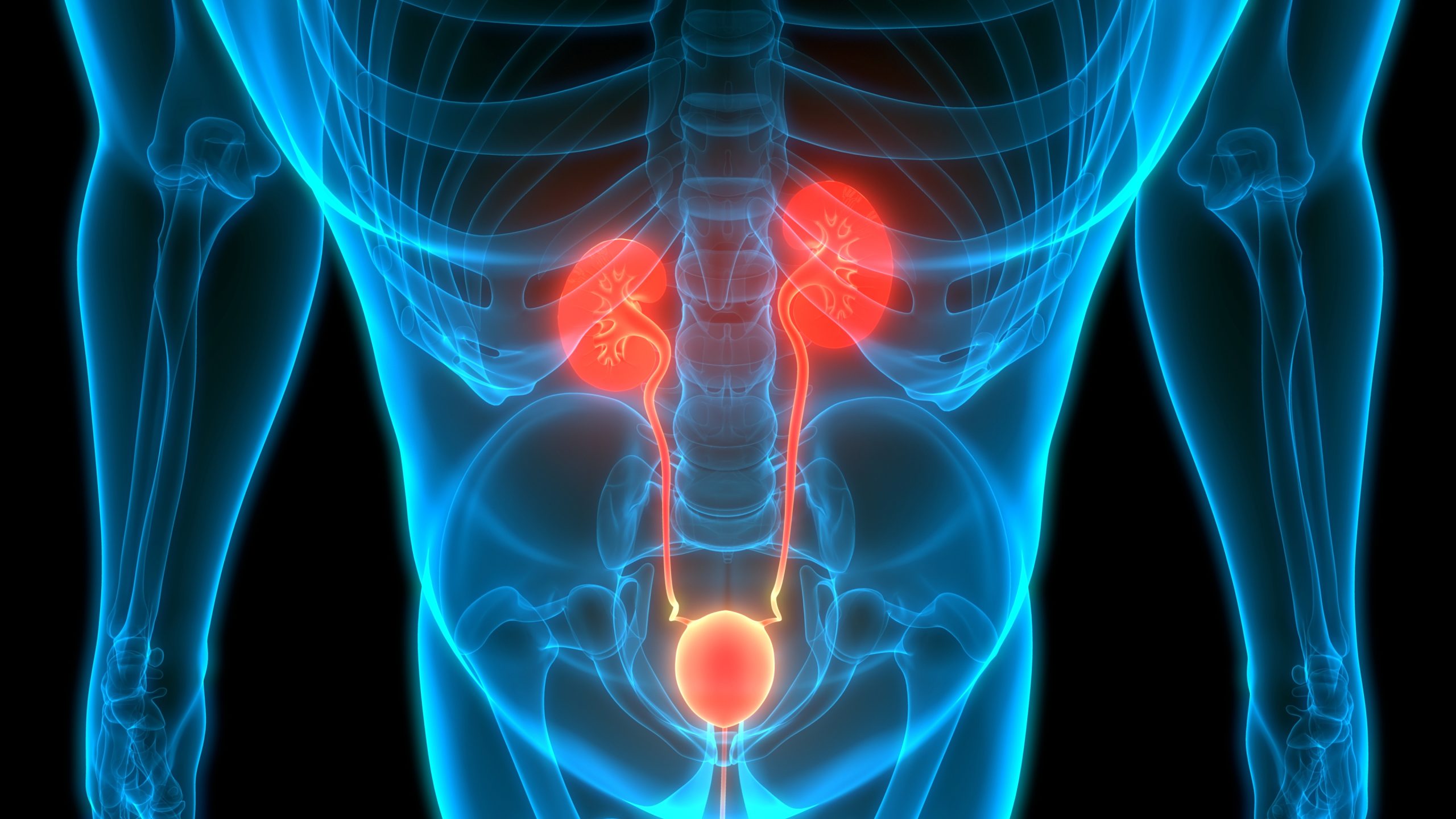

Uriner trop longtemps : le spectre de la rétention

Dépasser largement la règle des 21 secondes, ce n’est pas anodin. Cela peut révéler une vessie qui s’étire, se fatigue, perd sa tonicité. La rétention urinaire, insidieuse, s’installe : la vessie ne se vide plus totalement, l’urine stagne, les bactéries prolifèrent. Le risque ? Infections à répétition, calculs, douleurs, parfois même des atteintes rénales irréversibles. Chez l’homme, l’âge aggrave le tableau : la prostate grossit, l’urètre se resserre, la miction s’allonge, se fragmente, devient laborieuse. Parfois, il faut forcer, pousser, attendre. Parfois, il n’y a plus rien qui vient. Le corps se rebelle, la mécanique s’enraye.

Uriner trop vite, trop souvent : l’hyperactivité en embuscade

À l’inverse, des mictions trop brèves, répétées, sont le signe d’une vessie hyperactive. L’envie pressante, irrépressible, revient sans cesse, même quand la vessie n’est pas pleine. C’est l’inconfort, la gêne sociale, la fatigue. Parfois, c’est l’infection, la cystite, la pierre qui bloque, irrite, enflamme. Parfois, c’est le stress, l’anxiété, le café de trop, l’alcool qui excite, qui dérègle. Le corps crie, supplie, réclame une pause, un répit. Mais la règle des 21 secondes, elle, ne ment pas : elle révèle l’excès, l’urgence, le déséquilibre.

La tentation de se retenir : un piège pour la vessie

Combien de fois avons-nous différé l’appel pressant de la vessie ? Par commodité, par pudeur, par manque de temps. On serre les dents, on attend, on repousse. Mais la vessie, elle, n’oublie pas. À force d’être distendue, elle s’abîme, se relâche, perd sa force. Le muscle se fatigue, l’organe se déforme. Les conséquences ? Infections, douleurs, incontinence, parfois même des dégâts irréversibles sur les reins. La règle des 21 secondes devient alors un garde-fou, un rappel : écouter son corps, c’est se protéger.

La règle des 21 secondes : un outil de prévention à la portée de tous

Chronométrer pour mieux prévenir

Il suffit d’un geste simple : compter. Chronométrer, de temps en temps, la durée de sa miction. Pas pour sombrer dans l’obsession, mais pour établir une norme, un repère. Si, régulièrement, la durée s’éloigne des 21 secondes – en deçà ou au-delà –, c’est peut-être le signe qu’il faut consulter. Ce n’est pas un diagnostic, ni une condamnation, mais un indice, un signal d’alerte. Comme on surveille sa tension, son poids, son sommeil, on peut surveiller sa miction. La prévention, c’est parfois une question de secondes, de vigilance, de curiosité.

Des variations normales, mais à surveiller

La règle des 21 secondes n’est pas une dictature. Elle tolère la variabilité : entre 8 et 34 secondes, selon l’âge, l’hydratation, l’état de santé, le contexte. Mais des écarts constants, inexpliqués, doivent alerter. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, tous connaissent des fluctuations. Mais la régularité, la constance, sont les garantes d’un système urinaire en bonne santé. Écouter, observer, noter, c’est déjà agir.

Quand consulter : les signes qui ne trompent pas

Douleurs, brûlures, sang dans les urines, envies fréquentes ou, au contraire, impossibilité d’uriner : autant de signaux qui imposent une consultation. La règle des 21 secondes devient alors un outil de dialogue avec le médecin, un point de départ pour l’enquête médicale. Car derrière la banalité du geste, il peut y avoir l’infection, la tumeur, la lithiase, la pathologie neurologique. Ignorer, c’est risquer. Observer, c’est se donner une chance.

Les implications sociales et psychologiques d’un geste trop souvent tabou

La honte du corps, le silence des symptômes

Uriner, c’est intime, c’est caché, c’est honteux. On n’en parle pas, ou à demi-mot, ou sur le ton de la blague. Pourtant, derrière le silence, il y a la peur, l’angoisse, la solitude. Combien de personnes souffrent en silence, n’osant pas consulter, n’osant pas dire ? La règle des 21 secondes brise le tabou, ouvre la porte à la parole, à la prévention. Elle invite à regarder son corps, à l’écouter, à le respecter.

L’impact sur la qualité de vie : fatigue, gêne, isolement

Les troubles de la miction, ce n’est pas qu’une question de chiffres. C’est la fatigue, la gêne, la peur de sortir, de voyager, de dormir. C’est l’angoisse de la fuite, de l’accident, du regard des autres. C’est l’isolement, la perte de confiance, la dépression parfois. La règle des 21 secondes, en donnant un repère, permet de sortir du flou, de nommer, de comprendre, de chercher des solutions. Ce n’est pas une fatalité, c’est un défi.

Le poids du regard social, la nécessité d’une éducation

Il faudrait apprendre, dès l’enfance, à parler de la miction, à reconnaître les signes, à consulter sans honte. Il faudrait que les écoles, les familles, les entreprises, offrent des lieux sûrs, propres, accessibles. Que la santé urinaire devienne un sujet public, légitime, reconnu. La règle des 21 secondes peut devenir un outil pédagogique, un levier pour changer les mentalités, pour libérer la parole, pour prévenir plutôt que guérir.

La science derrière la règle : une mécanique d’horloger

La gravité, l’urètre, la pression : une équation parfaite

La mécanique de la miction, c’est un ballet d’une précision inouïe. La vessie se remplit, se tend, atteint un seuil. Le sphincter s’ouvre, l’urètre s’élargit, la gravité fait le reste. Chez les grands mammifères, tout s’ajuste : plus la vessie est grande, plus l’urètre est long, plus le débit est rapide. Résultat : le temps de vidange reste stable, autour de 21 secondes. Un équilibre subtil, fragile, qui peut se dérégler au moindre accroc.

Les exceptions qui confirment la règle

Les petits mammifères, eux, échappent à la loi : leur vessie minuscule se vide en une fraction de seconde. Chez l’humain, l’âge, la maladie, les médicaments, tout peut influer. Mais la constance de la règle, chez la majorité, reste un mystère fascinant, un témoignage de l’ingéniosité de la nature.

Quand la biologie rejoint la prévention

Comprendre la mécanique, c’est aussi comprendre la prévention. La règle des 21 secondes n’est pas qu’une curiosité : c’est un outil, un repère, une alarme. Elle invite à surveiller, à questionner, à agir. Elle rappelle que la santé, ce n’est pas l’absence de symptôme, mais l’équilibre, la régularité, la vigilance.

Changer nos habitudes, protéger notre avenir

Hydratation, alimentation, hygiène : les piliers de la santé urinaire

Boire suffisamment, éviter les excès de caféine, d’alcool, de sel. Prendre le temps d’uriner, sans se presser, sans se retenir. Maintenir une hygiène irréprochable, surtout pour les femmes, plus exposées aux infections. Écouter son corps, respecter ses signaux. La règle des 21 secondes s’inscrit dans une démarche globale de prévention, de soin, de respect de soi.

L’importance du dépistage, de la consultation régulière

Ne jamais hésiter à consulter en cas de doute, de douleur, de changement. Les médecins, les urologues, sont là pour écouter, conseiller, soigner. La règle des 21 secondes devient alors un outil de dialogue, de suivi, de prévention. Elle permet de détecter tôt, d’agir vite, d’éviter le pire.

Vers une révolution silencieuse : la santé urinaire au cœur du bien-être

Il est temps de sortir la santé urinaire de l’ombre. D’en faire un enjeu public, un sujet de société, un droit fondamental. La règle des 21 secondes peut devenir le symbole d’une nouvelle ère : celle de l’écoute, du respect, de la prévention. Changer nos habitudes, c’est protéger notre avenir, notre dignité, notre liberté.

Conclusion : vingt-et-une secondes pour changer la donne

Un chiffre, une révolution silencieuse

Vingt-et-une secondes. Un chiffre, un repère, une révolution silencieuse. Derrière la banalité du geste, il y a l’urgence, la gravité, la beauté de la vie. La règle des 21 secondes n’est pas un gadget, ni une lubie : c’est un outil de prévention, de vigilance, de respect. Elle invite à écouter, à observer, à agir. À sortir du silence, de la honte, de l’ignorance. À faire de la santé urinaire un enjeu majeur, un droit, une priorité. Ce n’est pas une question de pudeur, ni de tabou : c’est une question de vie, de dignité, de liberté. Vingt-et-une secondes, c’est le temps qu’il faut pour se rappeler que la santé commence là, dans l’intimité, dans l’écoute, dans l’attention à soi. Et si, demain, nous faisions tous le choix de compter, d’écouter, de prévenir ? Peut-être alors, la règle des 21 secondes deviendrait-elle le symbole d’une société plus juste, plus humaine, plus vivante.