L’espace n’est plus ce vaste désert immaculé, ce rêve d’infini où l’humanité projetait ses espoirs et ses peurs. Non, aujourd’hui, il ressemble à un cimetière en suspension, une mer d’épaves, de souvenirs, de machines oubliées. Et parfois, dans ce silence, un cri jaillit. Un signal radio, bref, violent, incompréhensible, a traversé l’atmosphère en juin 2024, capté par les oreilles géantes de l’Australie. Ce n’était pas un message venu d’ailleurs, pas une salve cosmique d’une étoile mourante. Non. C’était un satellite mort, un vestige de la conquête spatiale américaine, qui venait de hurler, après près de soixante ans de silence. Pourquoi ? Comment ? La question n’est pas anodine : elle révèle l’urgence, la gravité, la folie de notre rapport à l’orbite terrestre. Ce n’est pas une anecdote. C’est un avertissement.

Le réveil du fantôme : Relay 2, le zombie de l’orbite

Un cri dans le vide : la détection du signal

Le 17 juin 2024, l’ASKAP, le radiotélescope australien, scrute le ciel à la recherche de signaux rapides, ces explosions fugitives venues du fond de l’Univers. Mais ce jour-là, ce n’est pas un magnétar ou un pulsar qui s’invite dans la base de données. C’est un flash, un éclair de trente nanosecondes, si intense qu’il efface tout le reste, comme un projecteur allumé dans une pièce noire. Les astronomes se précipitent : la source n’est pas à des milliards d’années-lumière, mais à 2 800 miles, à peine au-dessus de nos têtes. La localisation est précise, chirurgicale. L’objet : Relay 2, satellite de la NASA lancé en 1964, déclaré mort en 1967, oublié depuis. Un zombie spatial vient de parler.

Relay 2 : histoire d’un vestige américain

Relay 2, c’était la promesse de la communication globale. Un relais entre continents, une prouesse technologique. Mais en trois ans, tout s’arrête : les transpondeurs lâchent, la mission s’achève. Le satellite devient débris, errant dans l’ombre, invisible, inoffensif, croit-on. Pourtant, il reste là, à tourner, à accumuler l’électricité statique, à attendre. Jusqu’à ce jour de juin où, sans prévenir, il envoie ce signal, cette décharge, ce spasme électrique qui fait sursauter la communauté scientifique. Est-ce un hasard ? Un micrométéorite ? Un phénomène inexpliqué ? Les hypothèses s’accumulent, mais aucune ne rassure.

Un phénomène rare mais pas isolé

Ce n’est pas la première fois qu’un satellite mort donne signe de vie. Parfois, une collision, une interaction avec le vent solaire, un choc thermique, et la carcasse s’anime, émet, pulse. Mais jamais avec une telle intensité, jamais avec une telle clarté. Ce signal, ce cri, c’est la preuve que l’orbite terrestre n’est pas un cimetière paisible. C’est un champ de mines, un théâtre d’événements imprévisibles, dangereux, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les missions en cours, pour les astronautes, pour l’avenir même de l’exploration spatiale.

L’orbite saturée : la menace grandissante des débris

Des millions de fragments, une menace pour tous

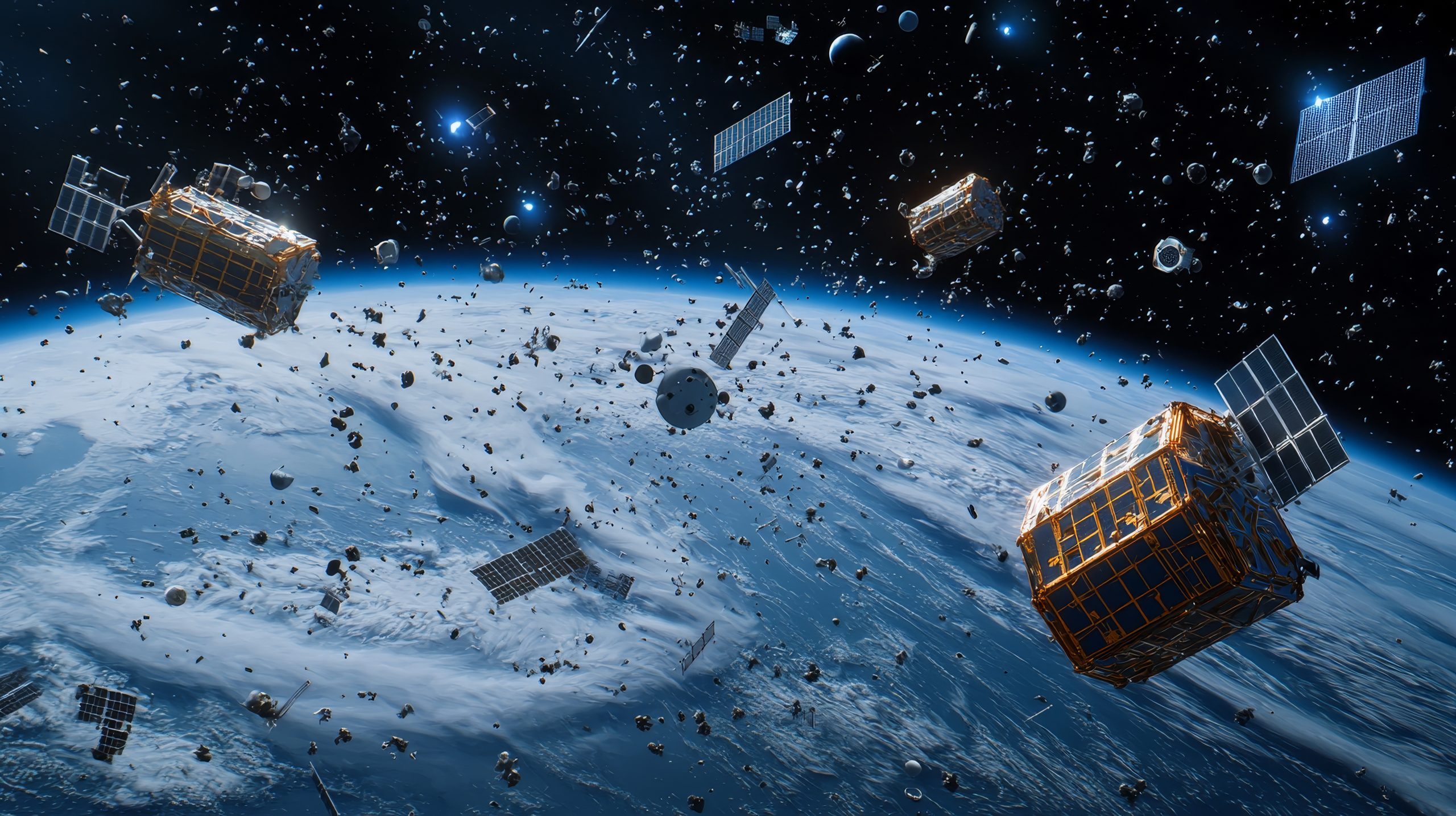

Autour de la Terre, on estime à plus de 160 millions le nombre de fragments de débris spatiaux. Des satellites morts, des morceaux de fusées, des éclats issus de collisions ou d’explosions. Chacun de ces objets, même minuscule, file à plus de 28 000 km/h. À cette vitesse, un simple éclat de peinture peut percer la coque d’un vaisseau. La Station spatiale internationale doit régulièrement manœuvrer pour éviter des impacts potentiellement fatals. La situation empire : chaque lancement, chaque collision, chaque panne ajoute à cette nuée mortelle. L’orbite basse devient une autoroute encombrée, un piège pour les missions futures.

Le syndrome de Kessler : la peur du domino spatial

Le syndrome de Kessler, ce scénario cauchemar où une collision crée une réaction en chaîne, générant toujours plus de débris, jusqu’à rendre l’orbite impraticable, n’est plus une fiction. Les experts s’alarment : une collision majeure pourrait priver l’humanité de satellites essentiels, couper les communications, détruire le GPS, ruiner la météo, isoler des continents entiers. Ce n’est pas un film catastrophe, c’est une menace réelle, documentée, imminente. Et chaque satellite mort qui se réveille, chaque signal imprévu, rappelle la fragilité de notre présence dans l’espace.

Des solutions, mais pas de miracle

Face à cette urgence, des programmes voient le jour. Des lasers pour dévier les débris, des filets pour les capturer, des satellites nettoyeurs. Mais la tâche est titanesque. Les objets les plus petits, les plus dangereux, échappent à toute surveillance. Les budgets manquent, la coopération internationale piétine. Pendant ce temps, la pollution s’accumule, l’angoisse grandit. L’espace, jadis symbole de liberté, devient un piège, une prison de métal et de poussière.

Les zombies de l’espace : quand les satellites morts reviennent

Des phénomènes imprévisibles et inquiétants

Les satellites morts ne sont pas toujours inertes. Parfois, un choc, une accumulation d’électricité, une interaction avec le vent solaire, et la machine s’éveille, pulse, émet. Ces sursauts sont rares, mais ils existent. Ils brouillent les observations, créent de fausses alertes, compliquent la surveillance de l’orbite. Mais surtout, ils rappellent que rien n’est vraiment mort, que tout peut ressurgir, à tout instant. L’espace est hanté, littéralement, par nos erreurs passées, nos ambitions démesurées, notre inconscience technologique.

Des risques pour la science et la sécurité

Un signal parasite, une émission imprévue, et c’est toute une chaîne d’observation qui vacille. Les astronomes, les ingénieurs, les militaires, tous dépendent d’une cartographie précise de l’orbite. Mais quand un zombie spatial se manifeste, tout devient incertain. Les risques de collision augmentent, les fausses alertes se multiplient. La sécurité des missions, des astronautes, des infrastructures en dépend. Ce n’est plus de la science-fiction, c’est le quotidien de ceux qui veillent sur l’espace.

Le spectre d’une contamination invisible

Au-delà du danger physique, il y a la question de la contamination électromagnétique. Un signal parasite peut brouiller des communications vitales, perturber des instruments scientifiques, compromettre des expériences. L’espace, censé être un laboratoire idéal, devient un terrain miné, imprévisible, dangereux. Chaque satellite mort est un risque, une menace, un rappel de notre incapacité à gérer les conséquences de nos actes.

La responsabilité humaine : un enjeu éthique et politique

Un vide juridique, une urgence politique

Qui est responsable de ces débris ? Qui doit payer pour le nettoyage ? Les traités internationaux sont flous, dépassés, inadaptés. Chaque pays lance, utilise, abandonne ses satellites sans se soucier des conséquences. La coopération internationale existe, mais elle est lente, laborieuse, entravée par les intérêts nationaux, les rivalités, la méfiance. Pendant ce temps, le ciel se charge, la menace grossit. L’urgence est là, mais la volonté politique manque.

Des initiatives, mais un manque de coordination

Certains pays investissent dans la surveillance, la détection, la prévention. Des entreprises privées proposent des solutions innovantes : lasers, robots, filets. Mais tout cela reste marginal, expérimental, insuffisant. L’échelle du problème dépasse les moyens actuels. Il faudrait une mobilisation mondiale, un effort concerté, une prise de conscience collective. Mais l’espace, comme la planète, souffre de l’égoïsme, du court-termisme, de l’aveuglement.

Le coût du laisser-aller : une facture pour l’humanité

Chaque débris, chaque satellite mort, chaque signal imprévu, c’est une dette que nous contractons. Une dette envers les générations futures, envers la science, envers la vie. Si rien n’est fait, si l’inaction persiste, le coût sera immense : pertes économiques, risques pour la sécurité, recul de la recherche, isolement technologique. L’espace, loin d’être un eldorado, deviendra un piège, un fardeau, un cauchemar éveillé.

Vers une prise de conscience : la science face au chaos

Des chercheurs en alerte, des solutions en gestation

Les scientifiques ne baissent pas les bras. Ils multiplient les études, les simulations, les propositions. Ils alertent, informent, militent. Des programmes de surveillance, des catalogues de débris, des outils d’analyse voient le jour. Mais le temps presse. Chaque jour, de nouveaux objets s’ajoutent à la liste. La course contre la montre est engagée. La science, seule, ne suffira pas. Il faut une mobilisation globale, une révolution des mentalités, une nouvelle éthique de l’espace.

L’éducation, clé de la prévention

Il faut éduquer, informer, sensibiliser. Les jeunes, les décideurs, les citoyens. L’espace n’est pas un dépotoir, ce n’est pas une poubelle invisible. C’est un bien commun, fragile, précieux. Il faut apprendre à respecter, à anticiper, à réparer. L’avenir de l’exploration, de la science, de la communication en dépend. C’est un enjeu vital, un défi pour notre siècle.

Le rêve d’un espace propre : utopie ou nécessité ?

Peut-on imaginer un jour un espace propre, débarrassé de ses fantômes, de ses pièges, de ses menaces ? Certains y croient, d’autres ricanent. Mais l’alternative est claire : agir ou subir, réparer ou disparaître. L’histoire du signal de Relay 2, ce cri d’outre-tombe, doit servir d’électrochoc. Il n’est pas trop tard, mais il faut agir, vite, fort, ensemble.

Conclusion : Le cri des fantômes, un avertissement pour l’avenir

Ce n’est pas une anecdote, ce n’est pas un fait divers. Le signal de Relay 2, ce satellite mort qui hurle dans le vide, c’est un avertissement. Un rappel brutal de la fragilité de notre présence dans l’espace, de la gravité de nos actes, de l’urgence d’agir. L’espace est hanté, oui, par nos erreurs, nos oublis, nos excès. Mais il n’est pas trop tard pour changer, pour réparer, pour rêver à nouveau. Il suffit d’écouter, vraiment, ces cris venus du silence. Ils nous parlent, ils nous jugent, ils nous appellent. À nous de répondre, enfin.