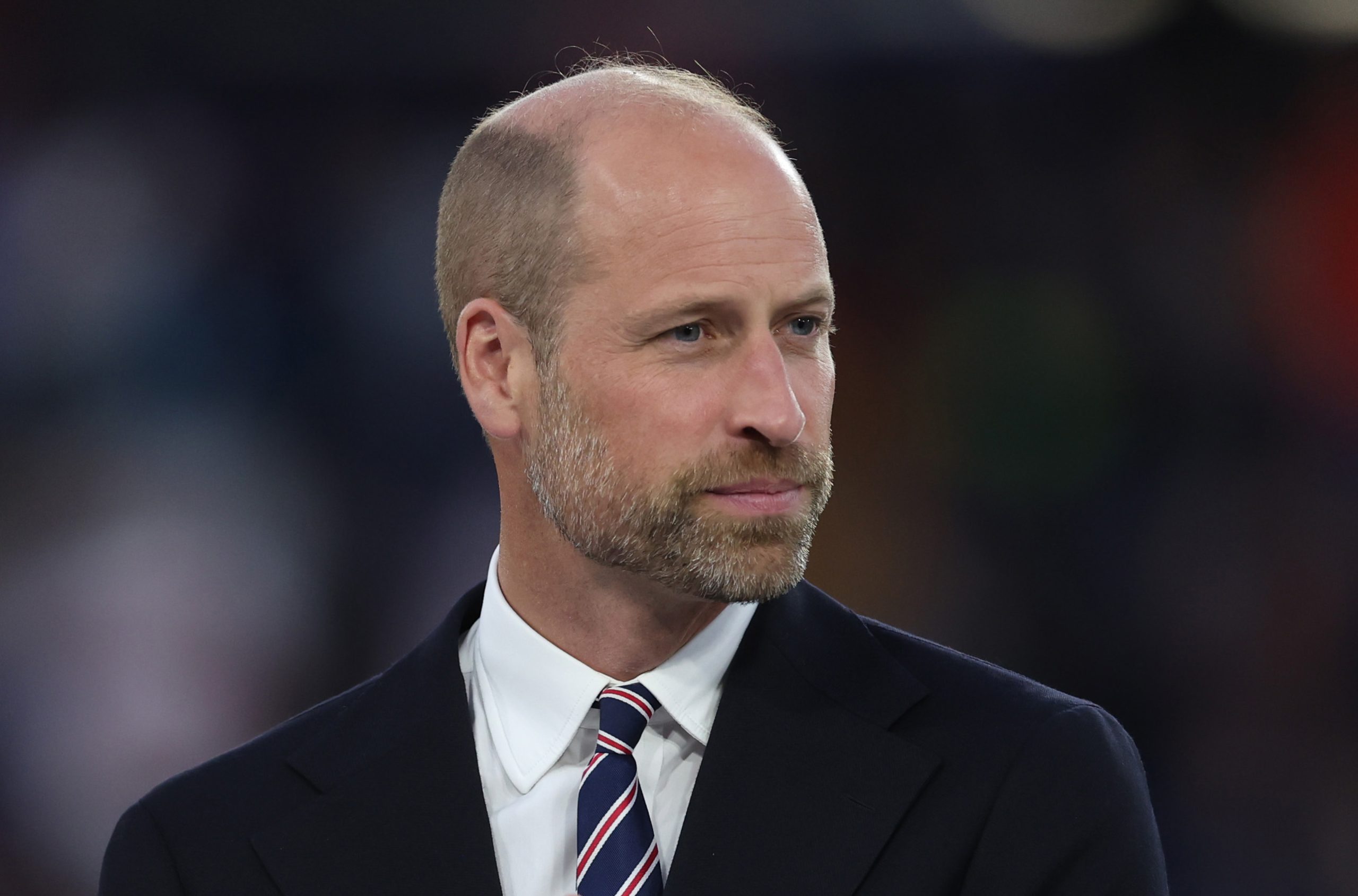

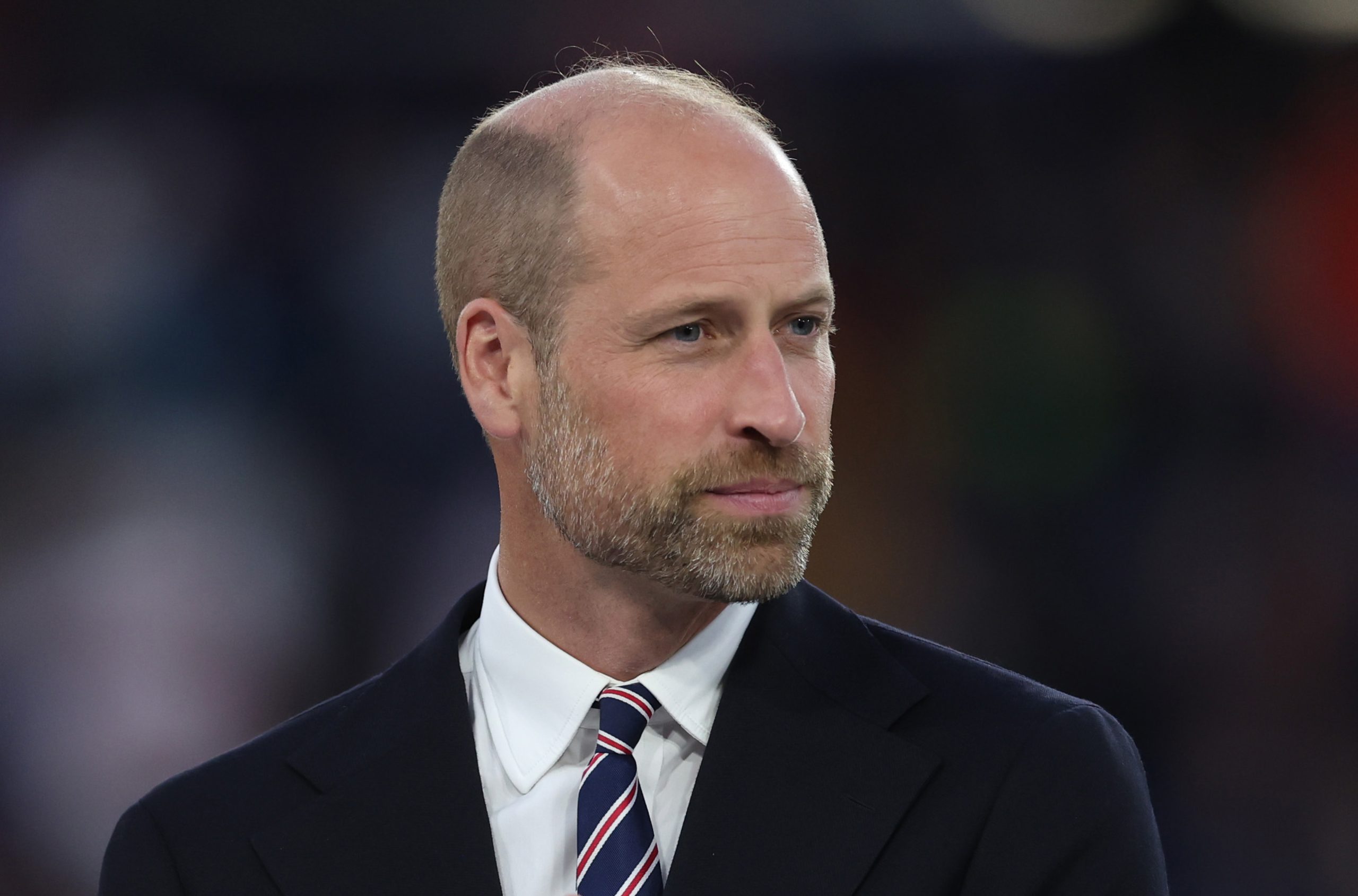

Londres. Décembre 2009. Frissons d’hiver, pavés gelés, et, au détour d’une ruelle près de Blackfriars Bridge, un homme se glisse dans un duvet élimé, à l’abri sommaire de quelques bacs à poubelles. Ce n’est pas un sans-abri ordinaire, ni une silhouette perdue parmi l’anonymat urbain : c’est le prince William, héritier du trône britannique, alors âgé de vingt-sept ans, qui décide, sans parade ni fanfare, d’expérimenter la précarité d’une nuit « à la dure ». Scène presque surréaliste, entre courage, maladresse, et empathie radicale. Qui aurait cru qu’un membre de la famille royale britannique, protégé par l’apparat, le confort et la sécurité, finirait à s’enfouir sous des cartons, exposé au froid et aux risques de la rue ? Pourtant, c’est ce geste rare, émouvant, qui change une trajectoire personnelle… et tranche avec tout le passé d’un prince doré.

Le contexte : une quête de sens héritée de Diana

Pourquoi diable dormir dehors, loin des dorures de Buckingham ? Pour comprendre, il faut remonter aux années de jeunesse du prince, marquées par l’engagement de sa mère, la princesse Diana. Celle-ci avait l’habitude de briser les barrières entre « privilégiés » et « exclus », emmenant ses fils visiter des foyers pour sans-abri dès l’enfance. Les images de Diana, tout sourire au contact des plus vulnérables, hantent encore William. Et cette nuit glaciale n’apparaît donc pas comme une fantaisie mais comme l’aboutissement d’une initiation : voir avec ses yeux d’adulte la détresse que Diana lui avait déjà révélé. Devenir non plus le spectateur ou le mécène décoratif, mais l’acteur impliqué, conscient de la brutalité réelle du phénomène SDF.

Ce geste ne sort pas de nulle part. Depuis 2005, le prince William est le patron de Centrepoint, une grande organisation britannique dédiée à l’aide aux jeunes sans-abri. Mais il le dit lui-même : « Je ne veux pas être un patron ornemental. Je veux comprendre le problème. » Sa volonté de se confronter à la réalité prouve, s’il en était besoin, la sincérité du projet. Une nuit, une rupture, un basculement.

La nuit où tout bascule : immersion dans le froid et la peur

Décembre 15, 2009 : température chutée à –4°C, rues inhabituelles, danger latent. William, accompagné du directeur de Centrepoint, Seyi Obakin, se glisse dans la peau d’un jeune expulsé de chez lui, sans garantie ni protection. Ni garde rapprochée. Ni journaliste. Juste le sol, la crainte sourde d’une mauvaise rencontre, d’un passage de balayeuse imprudente — qui faillit d’ailleurs les écraser dans la nuit sombre. L’expérience n’a rien des « aventures » des puissants en quête de sensations ; la peur éprouvée, la fatigue, la sensation d’invisibilité sont réelles, brutales.

William confie ensuite ne pas pouvoir imaginer ce que cela signifie de « dormir dehors nuit après nuit ». Il n’a vécu qu’une nuit, mais celle-ci marque un choc, une prise de conscience qui dépasse la compassion de façade.

À l’aube, retour à une auberge Centrepoint pour marquer le 40e anniversaire de la structure, puis rencontre avec les jeunes aidés. Aucun protocole royal. Juste, dit-il, une envie d’« aider les plus vulnérables ». L’expérience incarne une remise en question puissante de l’idée de pouvoir et d’autorité. L’hésitation, le doute, la fragilité physique et morale, tout transparaît dans ce geste symbolique – mais pas que.

Homeless mais pas impuissant : la naissance d’une mission nationale

Ce coup d’éclat nocturne n’est pas sans lendemain. Depuis, William multiplie les visites discrètes dans des refuges, aide à préparer des repas, écoute les récits de vie. Pendant la pandémie de COVID-19, il livre lui-même de la nourriture aux foyers, loin des caméras et des flashes. Les responsables des structures, comme Mick Clarke (The Passage), notent la authenticité de son engagement : « les sans-abri savent reconnaître qui est sincère… et lui, il l’est ».

L’action du prince se veut transformative. Il lance en 2022 le projet Homewards, un plan national ambitieux visant à rendre l’itinérance « rare, brève et non répétée » au Royaume-Uni. Fini l’idée de la charité ponctuelle ou du « gérer » le problème : ici, on parle d’éradiquer le phénomène. Homewards fédère six régions, associe associations, bailleurs sociaux et élus locaux pour tester des solutions innovantes. L’impact ? Modifier durablement le regard de la société britannique sur les sans-abri, déplacer le centre de gravité du débat du « gérer » au « résoudre ».

Les dessous d’une expérience radicale : entre authenticité et controverse

Mais soyons honnête. Ce geste spectaculaire, cette nuit difficile, attire bien sûr la curiosité médiatique. Le coup d’éclat d’un prince dehors fait la une, provoque des réactions entre admiration et ironie. Certains dénoncent l’effet d’annonce ou la distance entre un « soir d’errance » et la vie quotidienne d’un vrai sans-abri — qui subit l’humiliation, l’invisibilité sociale, et la peur pendant des mois ou des années.

Pourtant, impossible de nier la empreinte de cette initiative. William lui-même revendique sa faille, sa maladresse, sa condition de privilégié. Il ne triche pas. « C’est terrifiant de vivre dans la rue. J’ai senti que je perdais tout. Mais écouter les histoires, comprendre, c’est ce qui fait la différence », explique-t-il. Face au cynisme ambiant, il reste l’un des rares figures de la royauté à ne pas fuir le débat, à incarner (bêtement parfois) la vulnérabilité des puissants mis au contact de la souffrance ordinaire.

Un changement de posture éditoriale pour le Royaume-Uni : fin du blabla

On le sait, les campagnes institutionnelles ont tendance à diluer l’urgence sociale dans des slogans. Avec William et Homewards, un véritable virage s’opère : cesser de raconter des histoires, et passer à l’action. La volonté affichée ? « Mettre fin à l’itinérance », pas simplement la contenir ou la camoufler. L’approche est transversale, collaborative, sans paternalisme appuyé. On ose tout simplement changer de vocabulaire et de méthodes.

D’autres leaders, comme l’ancien Premier ministre Gordon Brown, le disent : ce geste « change la conversation ». La stratégie du prince William inspire. Beaucoup plus qu’un simple témoignage, il s’agit d’une transformation sur la longue durée, d’une mutation profonde du rapport entre pouvoir, société et précarité.

Le regard des sans-abri : miroir honnête et impact réel

Ceux qui vivent à la rue ne se laissent pas berner. Ils voient passer politiques, journalistes, célébrités en quête de visibilité. Ce qu’ils attendent ? Quelqu’un qui écoute vraiment, qui n’a pas peur de s’attarder, d’entendre l’inconfort, de reconnaître ses propres limites. William y parvient par une présence, une constance, une acceptation de sa propre ignorance. Et, plus important, il n’hésite pas à revisiter ses expériences, à sortir de la zone « royale » pour se confronter à la normalité la plus rude.

Ils le disent eux-mêmes : un prince authentique, c’est rare. Et cette rareté provoque un certain respect, une ouverture, une confiance. Pour certains, c’est le déclencheur d’une vraie envie de s’en sortir, de remettre en cause l’ordre établi.

Conclusion : et après la nuit, l’aube d’une autre royauté ?

Au fond, cette nuit glaciale de décembre 2009 n’était que le début. Depuis, le prince William n’a cessé de transformer la symbolique de la couronne britannique, tordant la tradition, déplaçant les frontières entre pouvoir et vulnérabilité, confort et précarité, compassion et authenticité. Oui, il est possible de rester prince et de dormir dehors, de toucher du doigt la détresse urbaine, de montrer que les modèles sociaux d’hier ne marchent plus.

Mon avis, c’est que cette histoire n’a rien d’anecdotique. C’est un basculement pour la royauté, une invitation à repenser notre rapport à l’autorité, à l’exemplarité. On aimerait voir plus de gestes « humains », maladroits mais nécessaires, de la part des puissants, les voir se salir les mains, se perdre dans la réalité, au lieu de la gérer à distance.

La nuit où le prince William a dormi dans les rues de Londres restera la preuve que même l’utopie, parfois, commence par le choc du réel. Et que pour transformer le monde, il faut peut-être commencer par perdre le confort, apprendre la peur, l’absence, le froid. À suivre ? Espérons-le.