Il existe sur la planète bleue un endroit que personne n’a jamais vu, un lieu qui n’appartient à aucun pays, à aucun récit officiel, un néant géographique ignoré des routes commerciales, reclus, oublié des cartes : Point Nemo. Or, ce matin d’août 2025, des voix s’élèvent, alarmées. L’humanité aime croire qu’il existe, quelque part, des refuges au secret inaltéré. Mais Point Nemo n’est pas un sanctuaire, c’est peut-être le miroir de notre impuissance et de notre suffisance. Des navigateurs alertent, des scientifiques s’inquiètent, des débris spatiaux s’entassent dans ce coin perdu du Pacifique Sud que l’on a converti en décharge ultime. Y-a-t-il urgence ? Oui, et elle est sourde, lente, toxique : la solitude océanique dissimule la toute-puissance du déni collectif. Entre mythe et abandon programmé, l’exception devient vertige. Silence, on pollue.

Le néant géographique le plus total : désert d’eau, désert d’âme

Un point sans retour : l’inaccessibilité érigée en destin

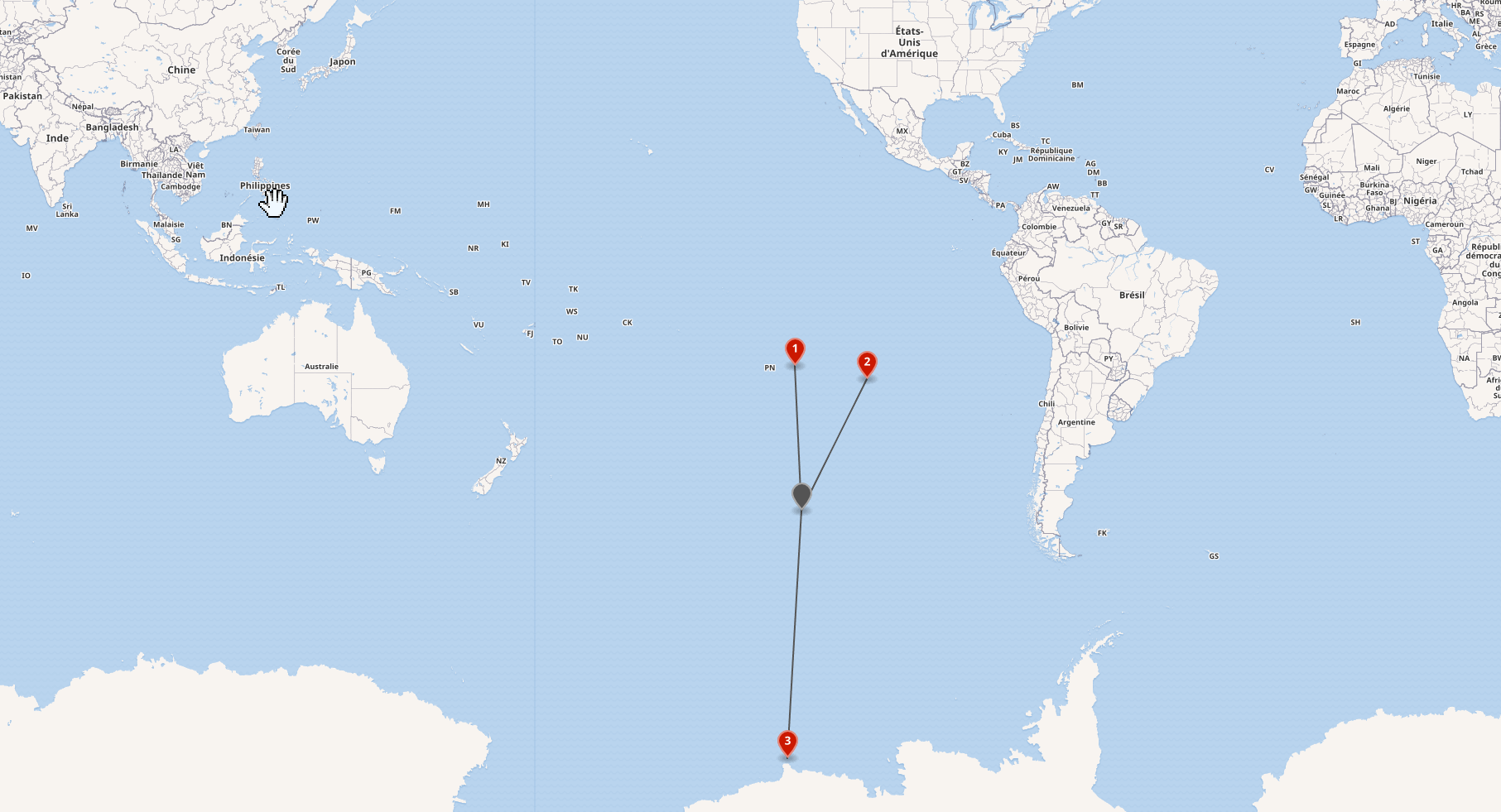

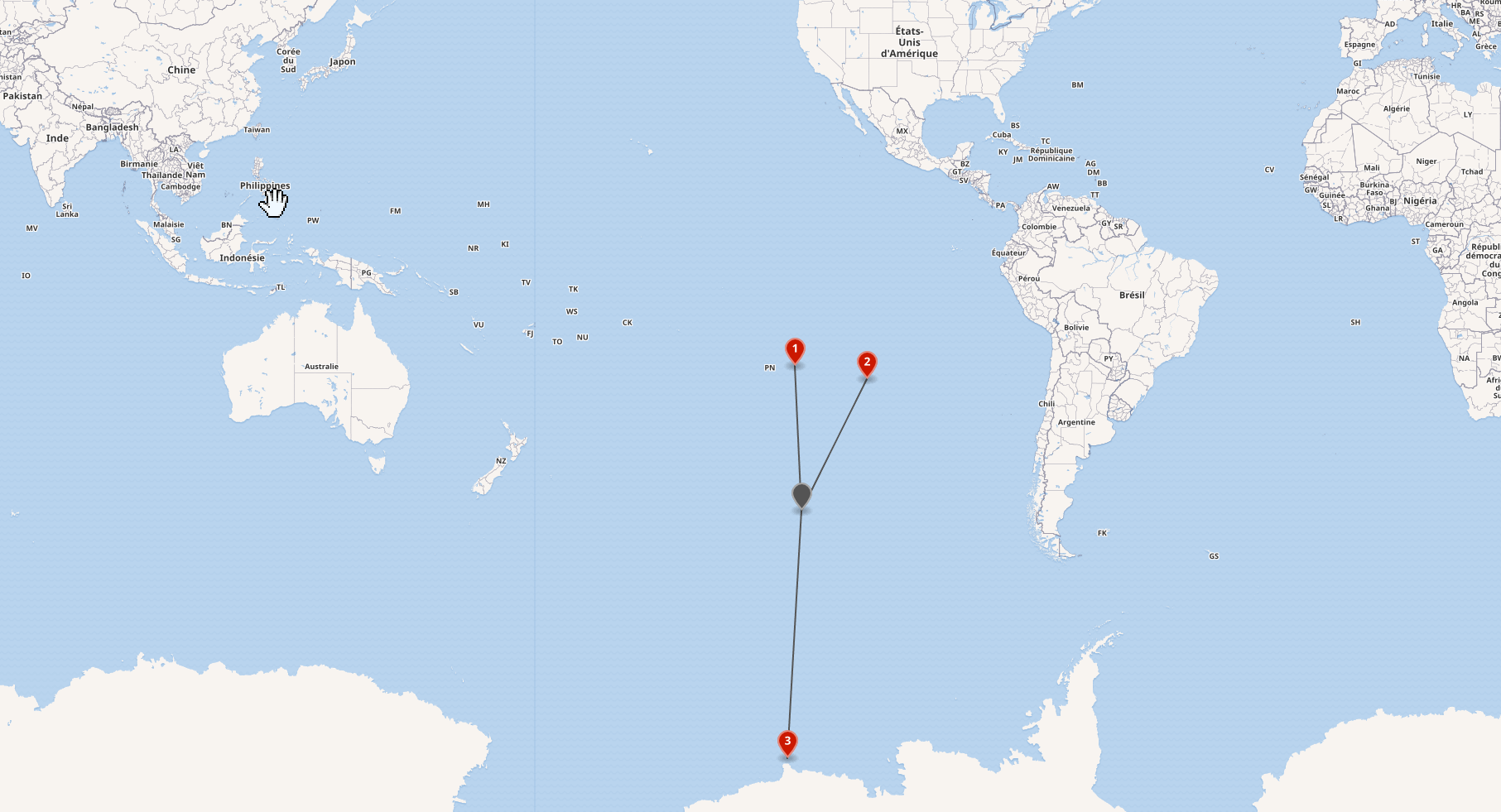

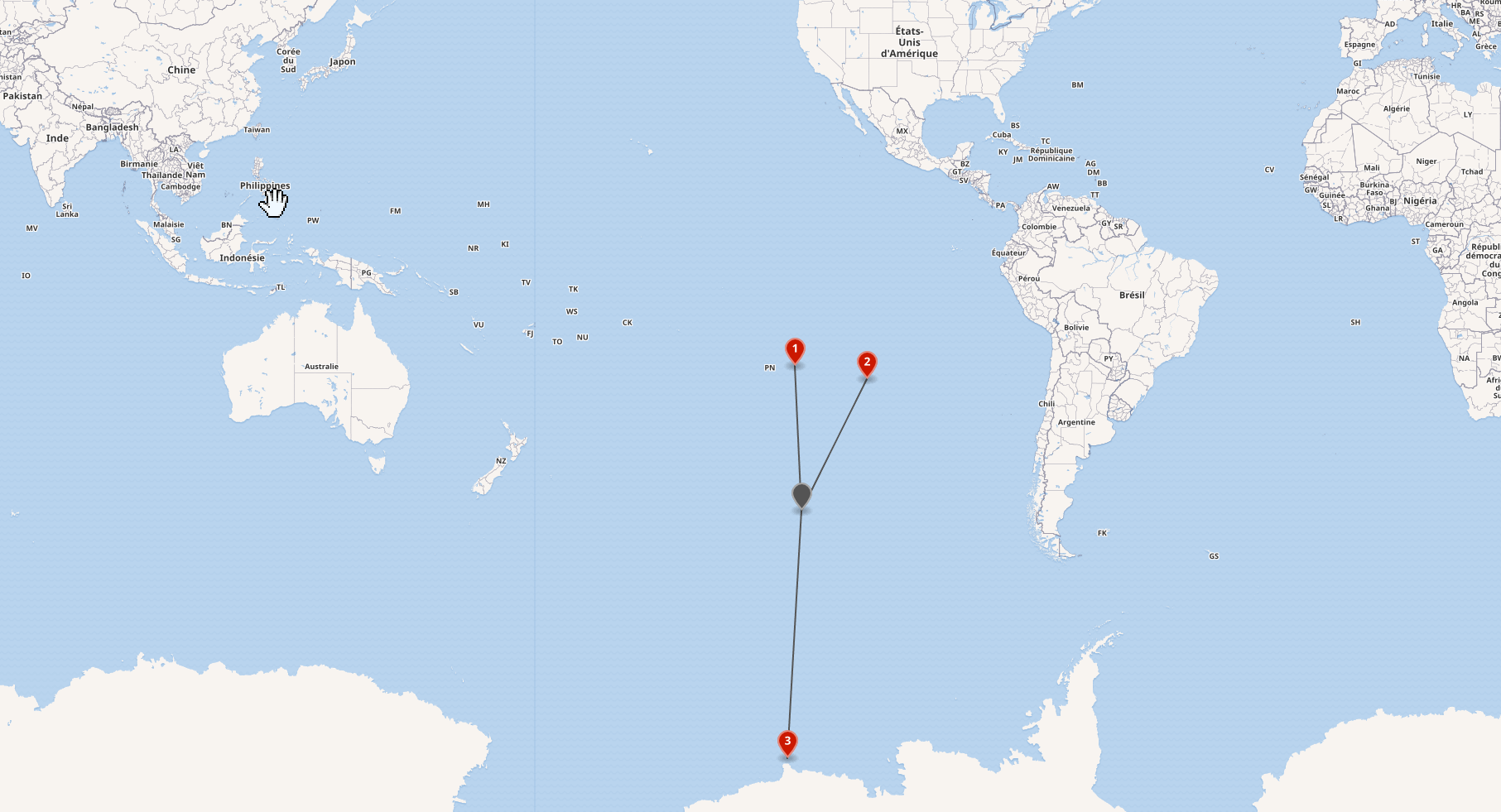

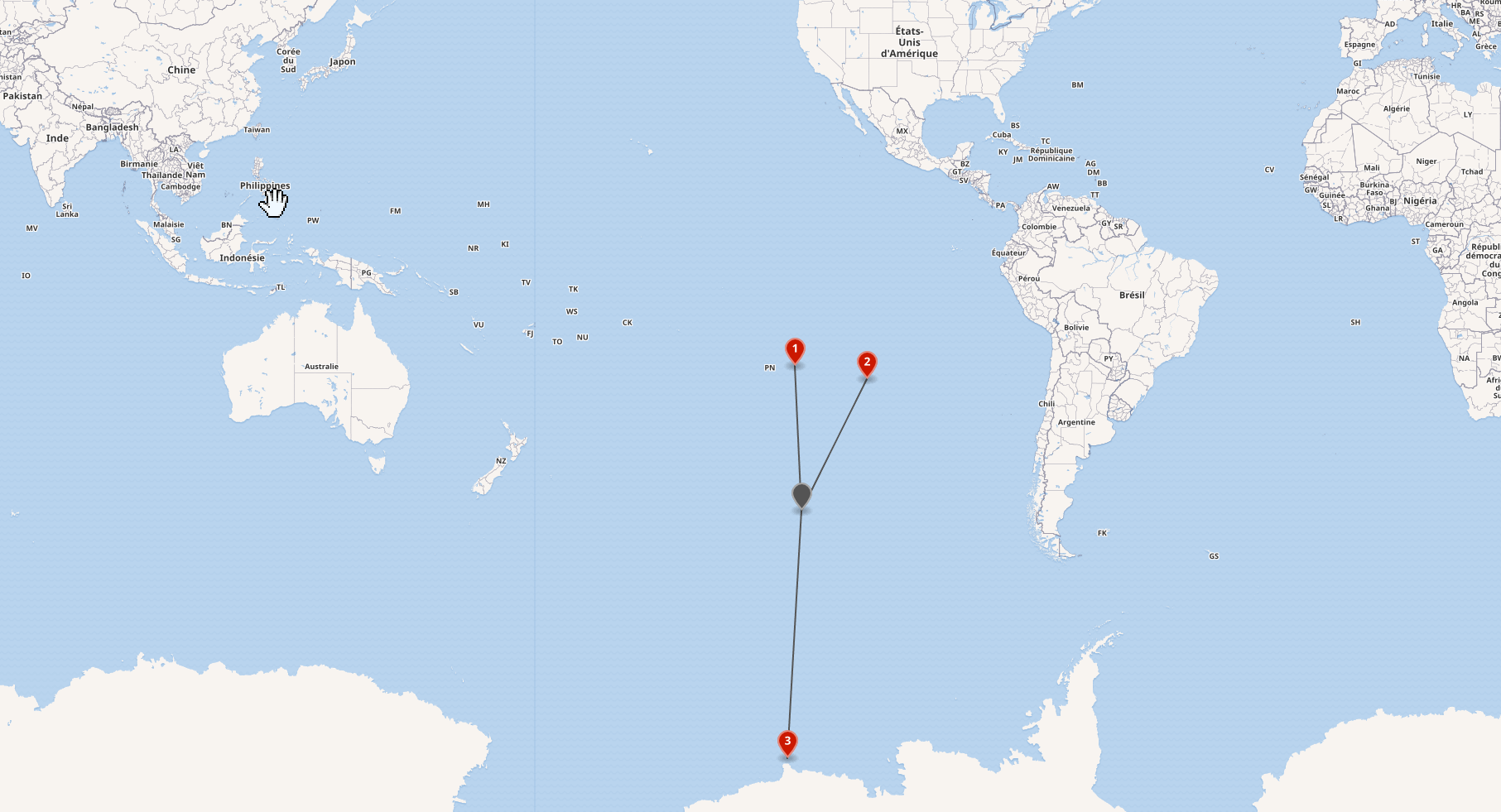

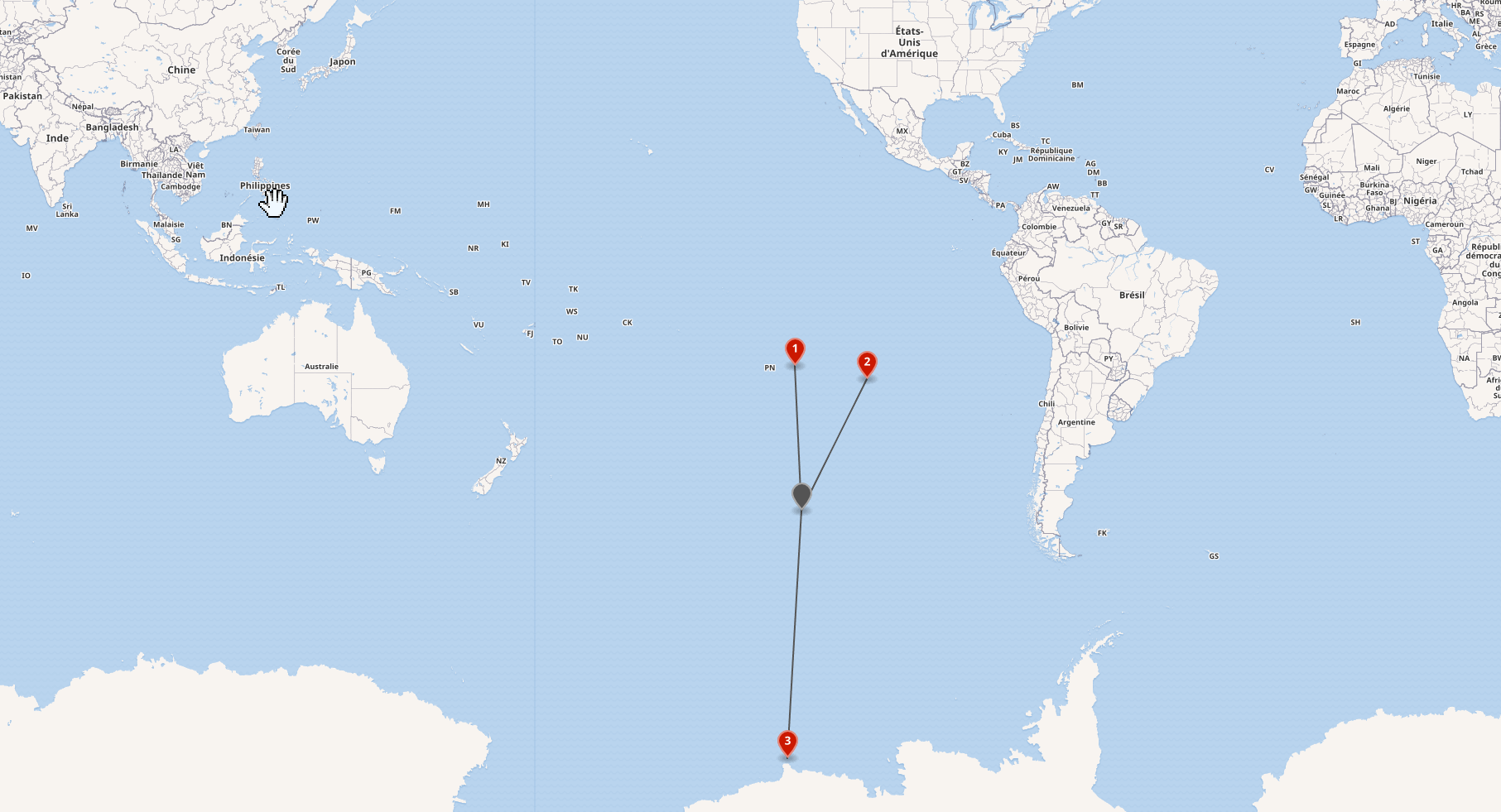

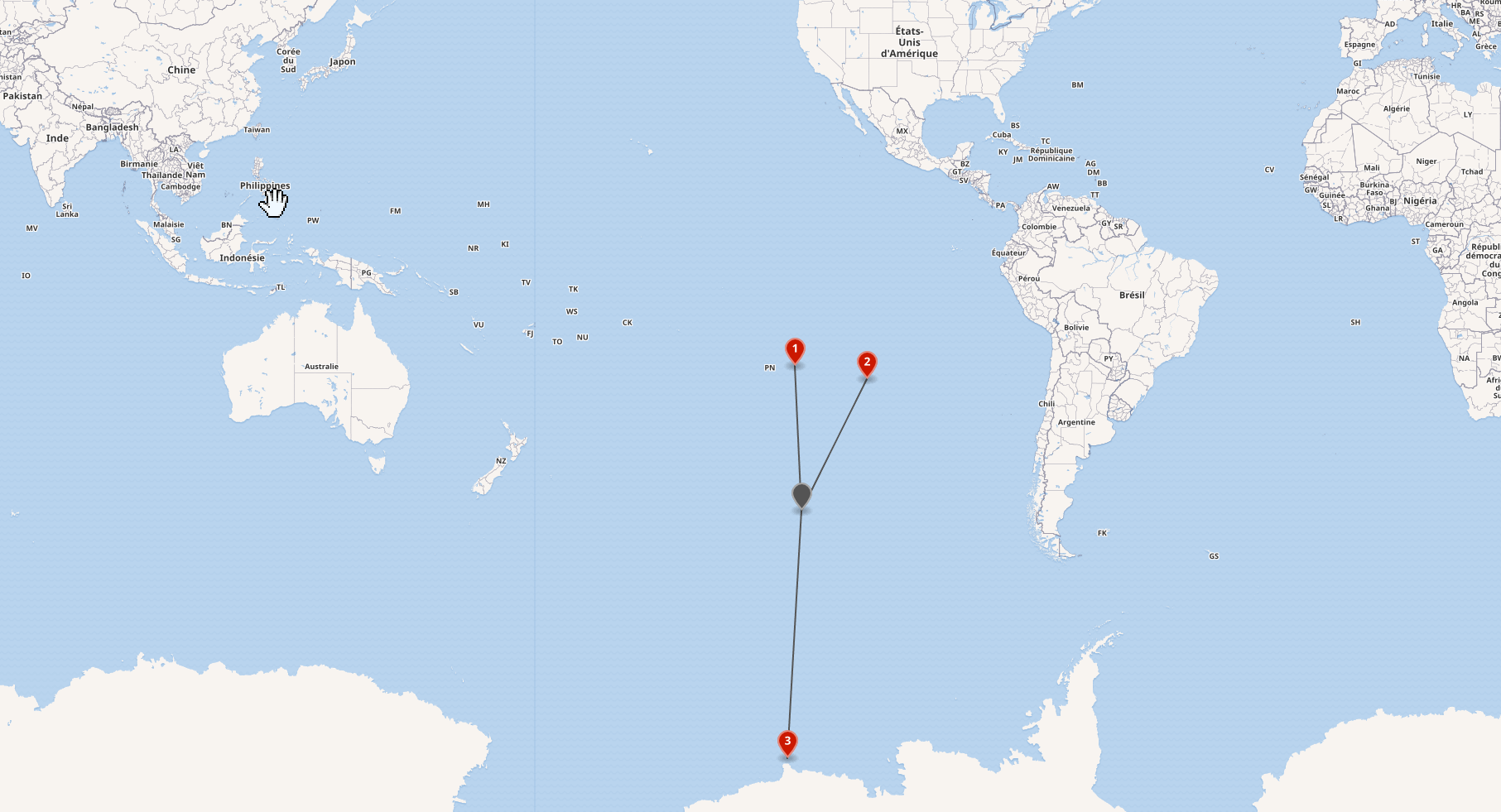

Le Point Nemo déploie sa solitude à 48°52.6′S 123°23.6′O, loin de tout, à près de 2 688 km du moindre bout de terre. Aucun port, aucun îlot, rien sinon l’aplat de l’océan. Les humains les plus proches ? Les membres de la Station spatiale internationale, orbitant à quatre cents kilomètres au-dessus des flots. Les voiliers du Vendée Globe et les chercheurs l’abordent avec empressement, mais s’en détournent tout aussi vite. Y rôder, c’est défier l’angoisse primaire de l’oubli : zéro secours, zéro balise, une épaisseur de solitude que même les satellites hésitent à braver.

L’arène secrète du grand rien : mythe et réalité de l’abandon

Mythes, rumeurs – le «Bloop» de la fracture glaciaire, la baleine la plus esseulée du monde… Ici, l’imaginaire compose avec le silence des fonds : certains aiment à rêver de monstres tapis dans cette immensité morne, d’autres y voient la parfaite illustration de la vie réduite à sa plus stricte économie. Point Nemo, pourtant, n’accueille pas la diversité. Les apports nutritifs sont faibles, la vie est rare, la région désertée par la plupart des grandes espèces marines. Le continent du néant, laboratoire du minimum vital. Mais l’homme ne peut s’empêcher d’y projeter ce qu’il redoute d’affronter ailleurs: sa propre capacité à vider le monde de ses merveilles.

Le tombeau des machines : cimetière spatial au fond de l’abîme

On pensait avoir trouvé la planque idéale pour s’épargner les conséquences de l’exploration spatiale. Point Nemo, volontairement désigné «cimetière des engins spatiaux», recueille depuis 1971 les restes des Mir, Tiangong, modules russes, satellites européens… Plus de trois cents épaves spatiales gisent sur les abysses : structures, débris létaux, métaux lourds, tous relégués là pour les siècles à venir. La logique est simple : épargner la terre ferme, mirer l’abandon dans l’océan. Mais les effets inconnus de cette nécropole déchirent aujourd’hui la communauté scientifique : que préparons-nous ? Une contamination persistante, un risque biologique à rebond, ou simplement l’accélération d’une désinvolture mondiale ?

L’urgence environnementale invisible : menace insidieuse sur le plus grand vide

Destruction silencieuse, pollution sourde et persistante

On voudrait croire que l’isolement protège. Grave erreur. Des études récentes remontent une accumulation alarmante de microplastiques dans cette zone, piégés par le gyre circulaire du Pacifique Sud. Un désert d’eau, oui, mais chargé des résidus du commerce mondial, des relents pétroliers, de la multitude de déchets invisibles à l’œil nu. À force d’être loin, Point Nemo est devenu la poubelle idéale. Pêcheurs fantômes, filets abandonnés, fragments de containers, tout finit par errer là, dans un calme glacial. Lentement, le vide se contamine.

Un écosystème vulnérable sans défense ni observation

Dans cet espace où presque personne n’ose investir, la recherche peine à établir le diagnostic. La vie abyssale, déjà raréfiée, souffre de l’arrivée massive de polluants. Certains poissons profonds développent des tumeurs, les traces de composés chimiques s’accumulent dans les chairs. Sans programme d’observation permanent, le phénomène demeure sous-évalué. Personne ne s’alarme d’un carnage invisible, loin des grandes routes et des écrans radar : la catastrophe sans image ne fait pas pleurer. Mais la spirale est enclenchée.

Bilan provisoire : une zone morte qui s’étend, un risque global ignoré

Les courants, autrefois protecteurs, accélèrent aujourd’hui la dispersion de ces menaces. Le « gyre », gigantesque vortex marin, redistribue les toxiques sur des centaines de kilomètres : in fine, ce qui stagne au fond de Point Nemo circule de plus en plus loin. Aujourd’hui on estime que cette poche du Pacifique génère des «zones mortes » qui grignotent sans bruit la diversité marine, créant une chaîne d’effets pervers dont le sommet restera longtemps hors de portée des médias et des décisions.

Explorations et alertes extrêmes : les navigateurs, derniers veilleurs

Le défi maritime du Vivant : records de solitude en 2025

L’édition 2025 du Vendée Globe a vu les skippers échanger plus de messages sur Point Nemo qu’aucune autre année. Ceux qui croisent à proximité, Violette Dorange la première, racontent le vertige sensoriel d’une absence totale de repère. Aucune terre à l’horizon, pas un avion ni un signal radio local, seulement des jours de sillage au cœur du nulle-part. En cas d’accident ou de panne, les secours mettraient jusqu’à dix jours à rallier la zone. L’angoisse est constante, galvanisante parfois, mais elle rappelle surtout que l’immense océan n’a pas de mémoire pour les égarés.

Science et fiction : traque des mystères et rumeurs d’alerte

En 1997, l’histoire d’un «Bloop» – bruit sous-marin titanesque détecté non loin de Point Nemo – a nourri la légende : crypte sous-marine, baleine solitaire, monstre oublié ? Les chercheurs ramènent vite la réalité à la fracturation de glace antarctique. Mais le mythe survit, ranimé par chaque anomalie, chaque mission océanographique. L’absence d’exploration systématique laisse la part belle aux spéculations : l’extrême isolement, la peur de ce qui n’est pas observable, forment le terreau des légendes les plus vives.

Demandes de monitoring : lanceurs d’alerte en pleine zone muette

Face à une pollution persistante, scientifiques et ONG réclament un programme global d’observation continue. Mais la logistique et les coûts sont titanesques. Les États hésitent, les agences traînent. Les lanceurs d’alerte s’épuisent à faire entendre le besoin d’enquêter, d’anticiper la prochaine grande rupture écologique. À Point Nemo, la part la plus isolée du monde concentre, en fait, tous les symptômes de la crise globale. Mais personne ne court pour secourir un désert.

L’espace contre l’océan : l’affrontement discret des ambitions humaines

La course à l’oubli : ISS, Mir, Tiangong 1 et les stations sacrifiées

La Station spatiale internationale devrait s’échouer à Point Nemo d’ici 2031, rejoignant Mir, Tiangong 1, et des dizaines d’autres engins. De façon paradoxale, l’humanité célèbre la technologie par l’abandon rituel : chaque conquête spatiale a son revers d’ombre. Le Pacifique absorbe la chute, dissout l’illusion de l’éternité. L’orbite n’est plus un panthéon, c’est un sas vers le cimetière océanique du silence.

Le fantasme du vide utile : « Zone morte » ou paradis sacrificiel ?

Le discours général s’accommode de ce sacrifice géographique : puisque la vie est rare, on peut y déverser, sans conséquence, le résidu technologique des ambitions terrestres. On se rassure d’un calcul : chaque satellite, chaque fusée reçue ici épargne la terre ferme, sauve l’homme des chutes mortelles. Mais ce raisonnement ne tient pas compte de la durée, de l’accumulation, du vieux principe de précaution. À force de considérer le vide comme ressource, l’humain ruine jusqu’au symbole du rien.

Interrogations éthiques : futurs conflits pour un nulle-part ?

Experts et juristes l’avouent : que se passera-t-il le jour où l’espace « cimetière » de Point Nemo deviendra enjeu de ressources, voire théâtre d’un accident radioactif ? Absence de statut juridique global, impossibilité de surveiller, prolifération programmée… la question est posée. Tôt ou tard, la pression montera pour savoir à qui incombe l’ardoise de pollution, quels droits peuvent s’exercer sur ce néant technologique devenu enjeu stratégique.

L’enjeu planétaire caché : océan vidé, planète appauvrie

Dérive des courants, dérive des pollutions : vers une planète fragmentée

Les derniers suivis indiquent que, par un effet de vase communiquant, ce qui stagne à Point Nemo s’étend progressivement via les courants du Pacifique. L’accumulation de déchets affecte désormais la côte du Chili, les archipels isolés du Pacifique. Les Polynésiens, les peuples autochtones d’Océanie, voient arriver jusqu’à leurs plages des traces chimiques, bouleversements dans la chaîne alimentaire, imprévisibles mais déjà sensibles.

Océanographie du drame : le spectre des zones mortes globales

Les scientifiques, comme Steven D’Hondt, insistent : Point Nemo n’est pas une anomalie, mais la version hypertrophiée d’un fatalisme global. Pour la première fois, une zone d’abandon total pourrait influencer de manière mesurable la santé du Pacifique Sud, voire du globe tout entier. Fragilité systémique, chaîne alimentaire mutilée, appauvrissement progressif des écosystèmes : la science redoute moins un accident soudain qu’une lente descente vers l’insignifiance biologique.

Vers une mobilisation ou la fatalité ?

L’actualité scientifique ne laisse pas totalement place au désespoir. Des initiatives émergent : campagnes d’échantillonnage, collaborations internationales pour monitorer la pollution, plaidoyers à l’ONU pour définir le statut juridique de la zone. Mais le temps presse : la vitesse du désastre dépasse à chaque fois l’ardeur des réformes. Le scénario de la résignation, de la répétition fatale, guette. Mais chaque nouvel article, chaque nouvelle alerte, nourrit l’espoir fragile que le vide pourra, un jour, mobiliser autant que l’urgence sous nos yeux.

Conclusion : Point Nemo, la légende polluée qui nous observe en silence

On aimait rêver ce point comme un ultime bastion de l’inouï, de l’indompté. Point Nemo, dans sa nudité cartographique, son abandon calculé, incarne un paradoxe aigu : l’humanité dispose d’un univers presque inaccessible, mais elle parvient à le contaminer, à y déposer la preuve de son passage et de ses lâchetés. Plus qu’un désert, c’est un avertissement. Là où nul ne va, tout finit par arriver.

La planète, immense, invente chaque jour de nouveaux refuges pour l’invisible, de nouveaux recoins pour enterrer les anomalies. Mais le mythe de la pureté, la légende de l’innocence, ne résiste pas longtemps à la ténacité de nos renoncements. Point Nemo, tombeau des déchets célestes et marins, rappelle que l’inaccessibilité n’est plus un rempart. Il nous faudra apprendre à protéger ce qu’on ne peut ni voir ni toucher, sous peine, un matin, de devoir regarder le vide et d’y reconnaître notre propre reflet.