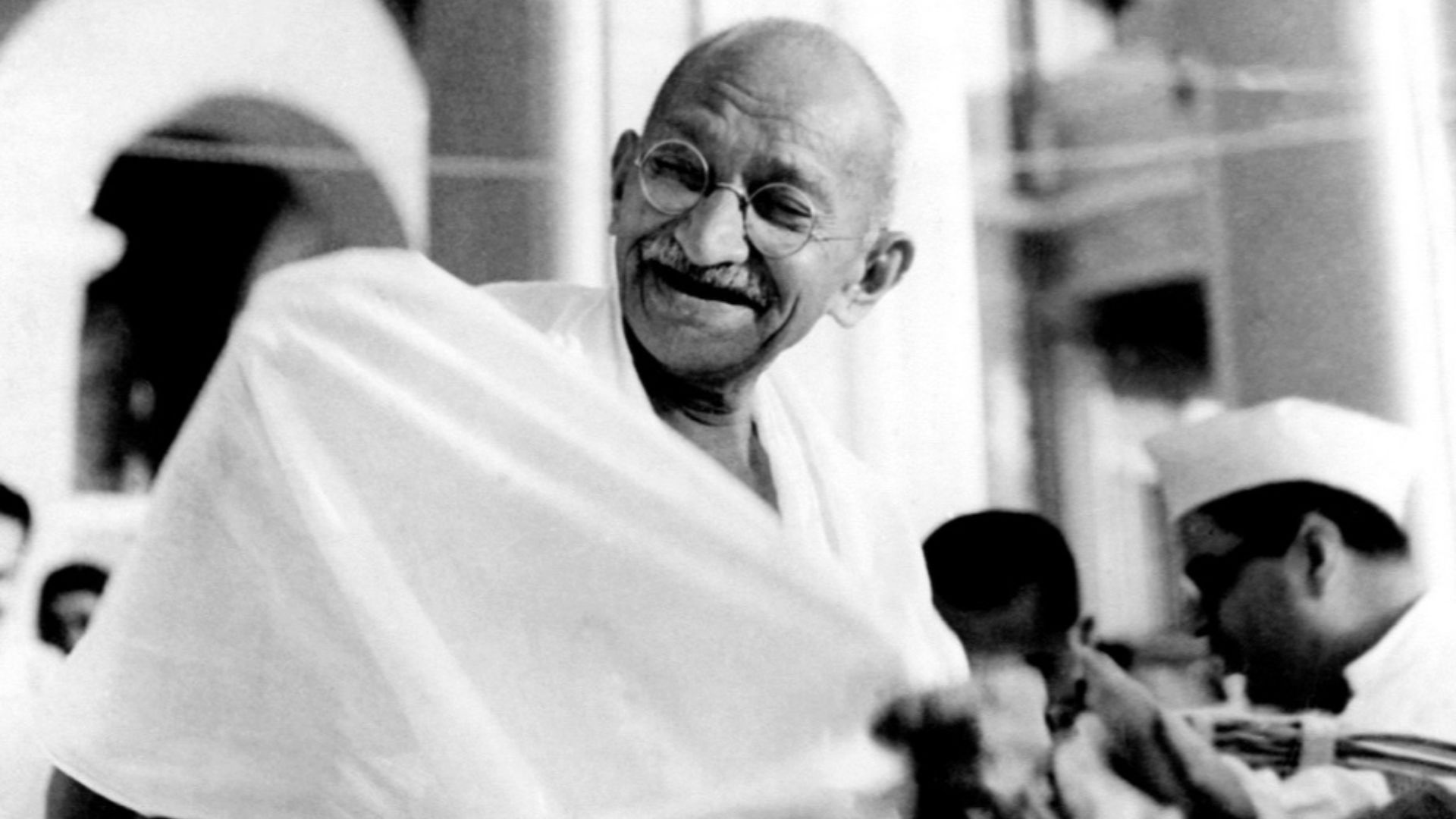

Le Mahatma Gandhi, figure centrale du mouvement d’indépendance de l’Inde, est connu pour sa philosophie de la résistance non violente. Mais sa vie s’est étendue bien au-delà de la politique, façonnée par des choix personnels et des convictions qui sont rarement évoqués dans les récits populaires. Si vous aimez les anecdotes sur les personnages historiques, nous vous présentons ici 20 faits méconnus sur le Mahatma Gandhi. Chaque histoire révèle une image plus complète et souvent surprenante de son parcours.

1. La petite enfance à Porbandar

C’est dans la ville côtière de Porbandar, au Gujarat, qu’un garçon nommé Mohandas Karamchand Gandhi est né le 2 octobre 1869. La mer bleue et calme et le port animé constituent le cadre de son enfance. Il grandit dans une famille vaishnav profondément religieuse.

2. La timidité chez l'enfant

Peu de gens s’attendraient à ce qu’un futur dirigeant craigne de parler en public, et pourtant le jeune Gandhi rentrait souvent précipitamment de l’école pour éviter toute interaction. Il préférait la solitude, et les réunions sociales le mettaient mal à l’aise. Avec le temps, l’activisme transformera cette nature réservée en une voix inébranlable pour des millions de personnes.

3. Le mariage à 13 ans

À l’âge de 13 ans, Gandhi a contracté un mariage arrangé avec Kasturba Makhanji. Leur union, façonnée par la tradition familiale, s’est transformée en un partenariat qui a duré toute la vie. Ensemble, ils ont élevé quatre fils et Kasturba s’est révélée être une militante convaincue. Elle dirigeait souvent des mouvements en l’absence de son mari.

4. Végétarien par choix et par principe

Le régime végétarien faisait partie de l’éducation religieuse de Gandhi, mais en Angleterre, il est devenu un engagement éthique conscient. En rejoignant la London Vegetarian Society, il approfondit sa conviction. Gandhi commence à écrire abondamment sur cette valeur morale, transformant sa pratique personnelle en une philosophie publique.

5. Gandhi a envisagé un jour de devenir médecin

Avant d’opter pour le droit, Gandhi a brièvement envisagé d’étudier la médecine. Cependant, ses convictions profondes en matière de non-violence entraient en conflit avec l’idée de disséquer des cadavres, ce qui était obligatoire dans le cadre de la formation médicale. Ce dilemme moral l’a conduit à abandonner cette idée, l’orientant vers le droit et, finalement, l’activisme.

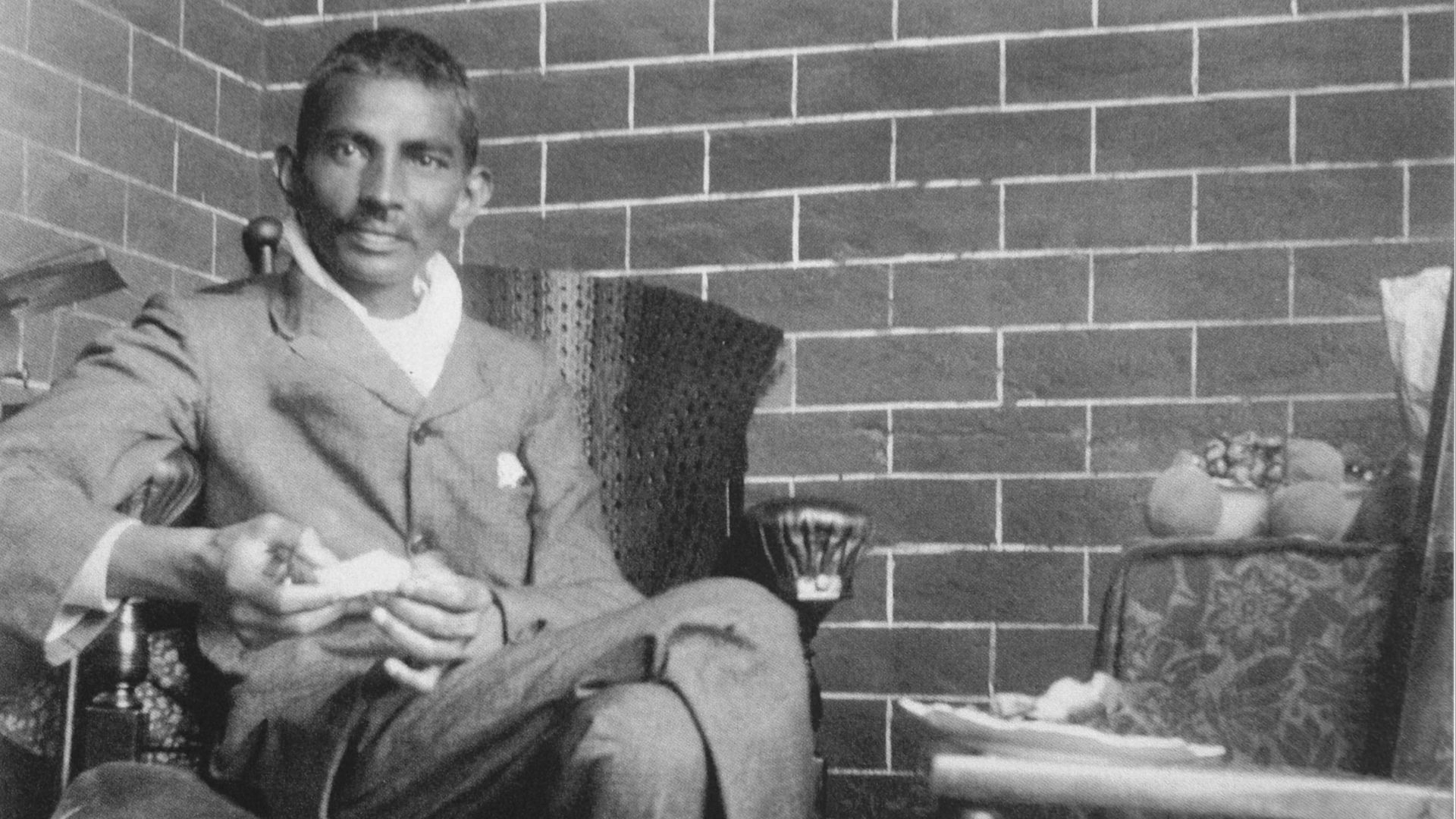

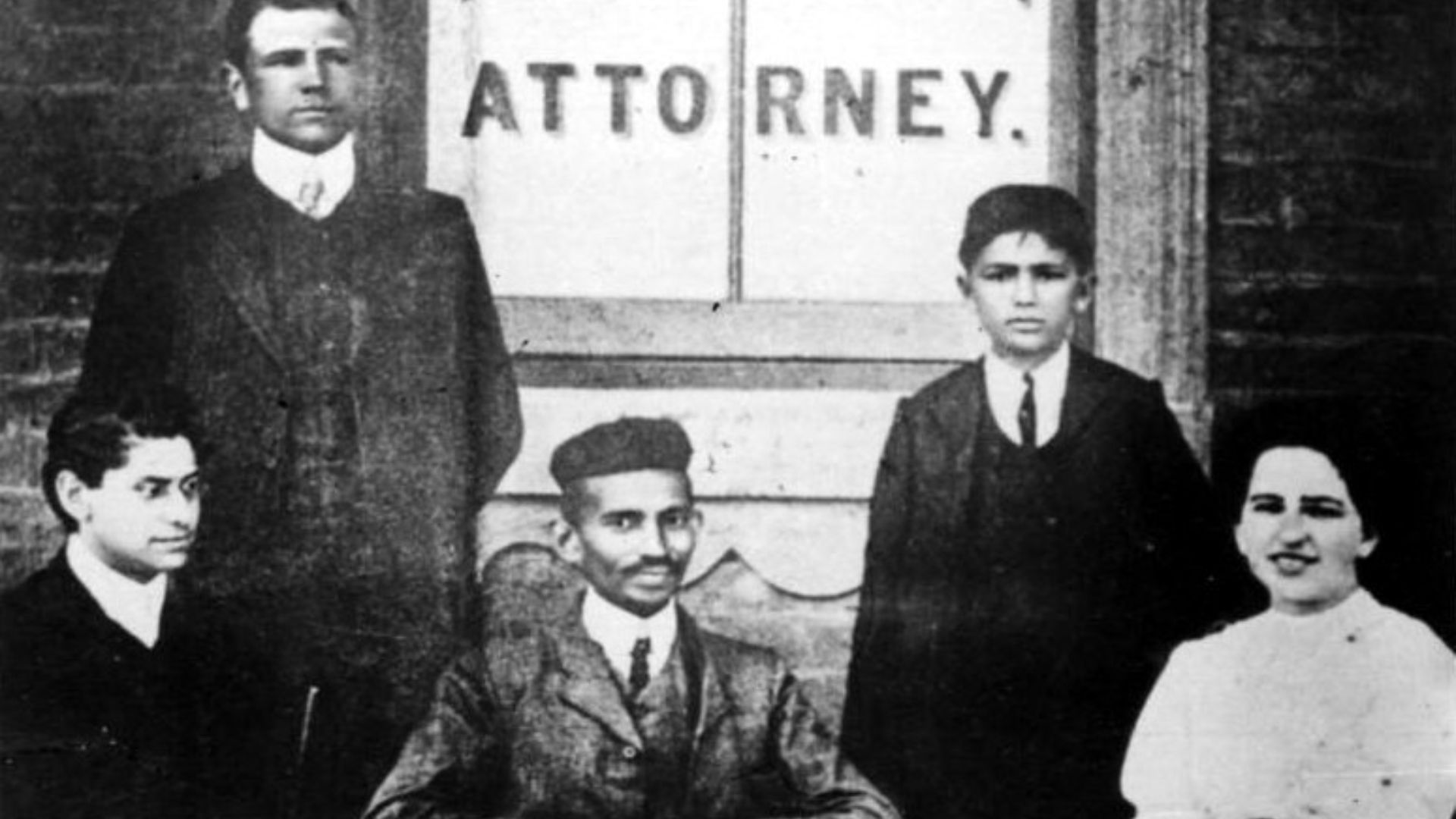

6. Expérience transformatrice en Afrique du Sud

L’expulsion de Gandhi d’un wagon de train en 1893, un acte de discrimination raciale, est devenue un moment décisif. Il a déclenché la lutte qu’il a menée toute sa vie contre l’injustice. Les 21 années qu’il a passées en Afrique du Sud ont façonné ses idées, qui ont abouti à la création du Satyagraha, un principe de résistance morale et non violente.

7. Les Britanniques lui ont décerné une médaille de guerre

Malgré son opposition ultérieure à la domination britannique, Gandhi s’est porté volontaire pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud. Il a organisé le corps d’ambulance indien et a servi comme brancardier. Pour son service, il a reçu la Médaille de la Reine pour l’Afrique du Sud, un honneur surprenant pour une future icône anticoloniale.

8. A inventé le concept de Satyagraha

Signifiant « force de vérité » ou « force de l’âme », le Satyagraha était la réponse de Gandhi à l’injustice. Appliquée pour la première fois lors de la campagne de 1906 au Transvaal, elle rejette la violence tout en exigeant le changement. Cette approche est devenue la stratégie centrale de ses mouvements politiques et a influencé les luttes pour la justice bien au-delà de l’Inde.

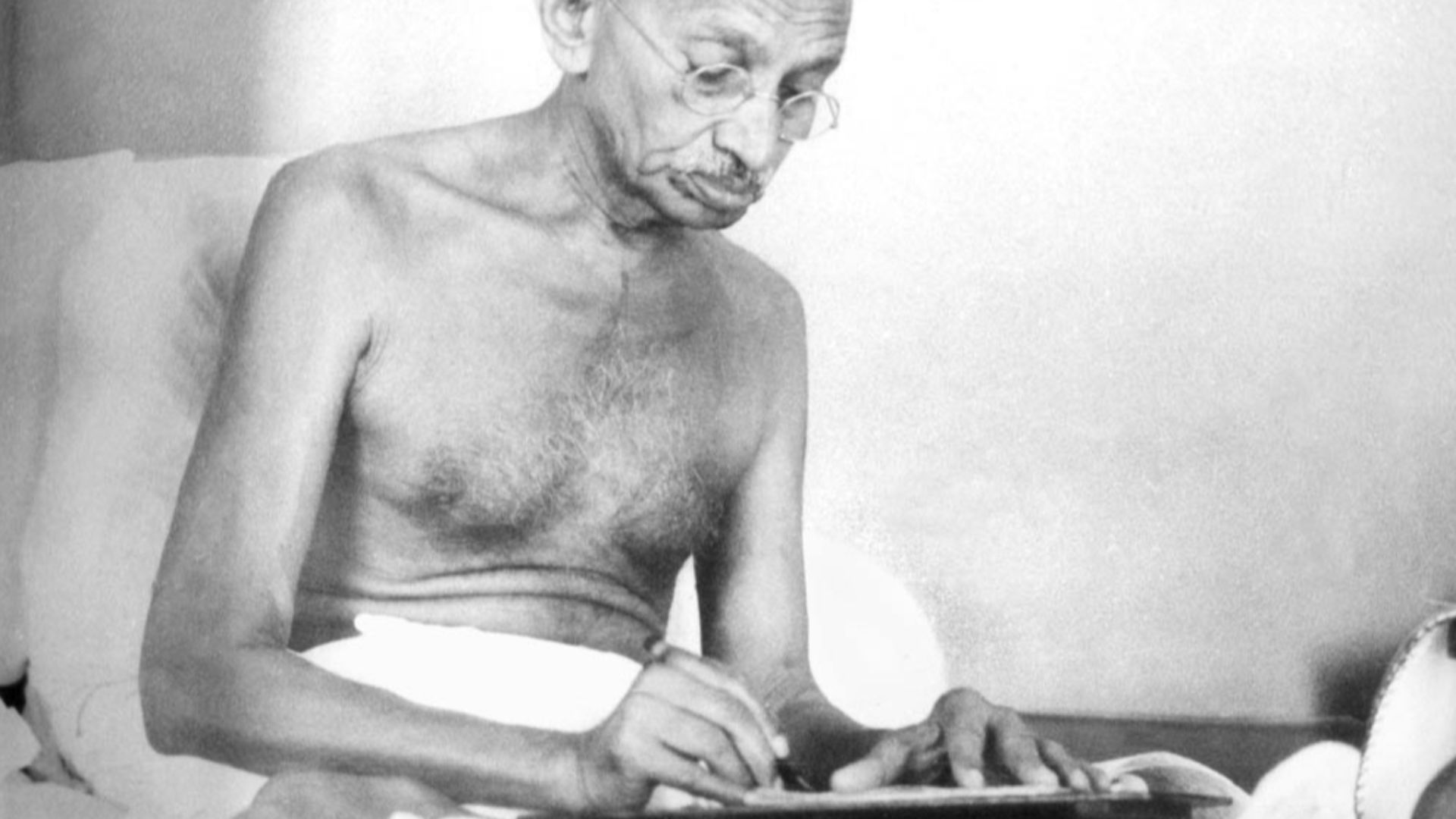

9. Simple Lifestyle Advocate

Le khadi filé à la main est devenu pour Gandhi le symbole de l’indépendance et de l’autonomie. Dans ses ashrams, la vie simple, le travail manuel et l’autosuffisance constituaient le cœur de la vie quotidienne. Cette discipline envoyait un message puissant contre la dépendance imposée par le régime colonial.

10. Défenseur des droits de la femme

Pour Gandhi, l’égalité signifiait que les femmes avaient la même force et le même esprit que les hommes, et il les a encouragées à s’engager politiquement. Le leadership de Kasturba Gandhi dans les manifestations en est la preuve. Il s’est fait le champion de l’éducation des filles, en mettant l’accent sur les zones rurales mal desservies.

11. La mauvaise écriture de Gandhi

Malgré son intelligence vive, l’écriture de Gandhi était notoirement médiocre. Il admettra plus tard ce défaut dans son autobiographie, le qualifiant de « honteux » Gandhi a alors exhorté ses élèves à cultiver une bonne écriture, reflet de la discipline et de la clarté.

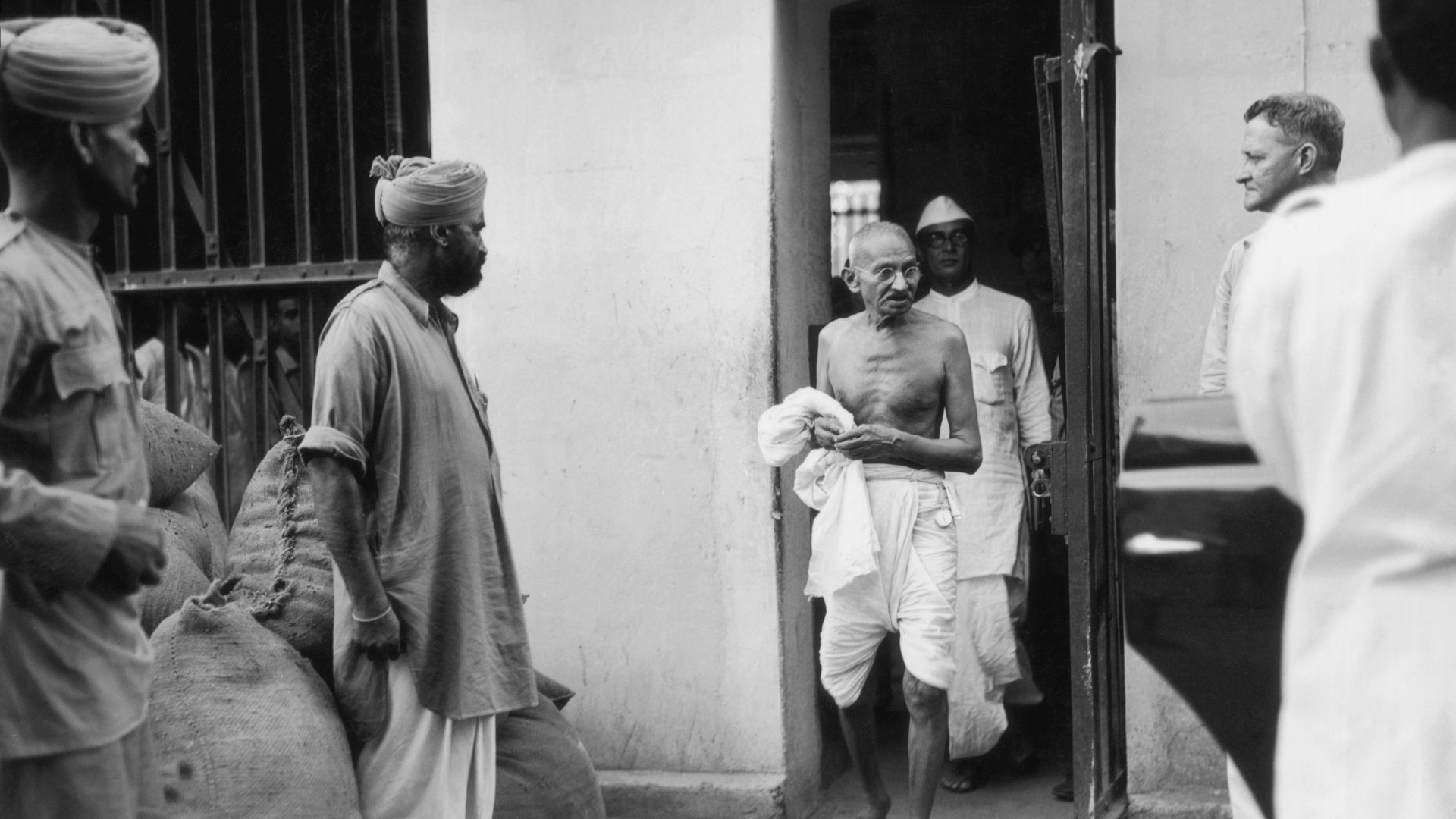

12. Emprisonné à plusieurs reprises

La désobéissance civile a coûté cher : plus de 2 000 jours derrière les barreaux. Les chefs d’accusation allaient de la sédition au mépris des lois coloniales. La prison n’a jamais été un temps mort : Gandhi y a écrit et même commencé son autobiographie. L’enfermement est devenu un prolongement de son travail politique et intellectuel.

13. Nominée pour le prix Nobel de la paix - mais jamais gagnante

Gandhi a été nommé cinq fois pour le prix Nobel de la paix – en 1937, 1938, 1939, 1947 et à titre posthume en 1948. Il n’a cependant jamais reçu le prix. Le comité Nobel a par la suite exprimé ses regrets, reconnaissant que son assassinat en 1948 ne lui laissait aucun candidat vivant convenable.

14. Étudier le droit dans une ville hantée par l'Éventreur

Lorsque Gandhi est arrivé à Londres en 1888 pour étudier le droit, la ville était encore sous le choc des tristement célèbres meurtres de Jack l’Éventreur. Il habite à quelques kilomètres de Whitechapel, où les crimes ont eu lieu. Au milieu de ce chaos, Gandhi prend des cours de danse et se mêle à la société victorienne – une étrange juxtaposition pour la future icône de la paix.

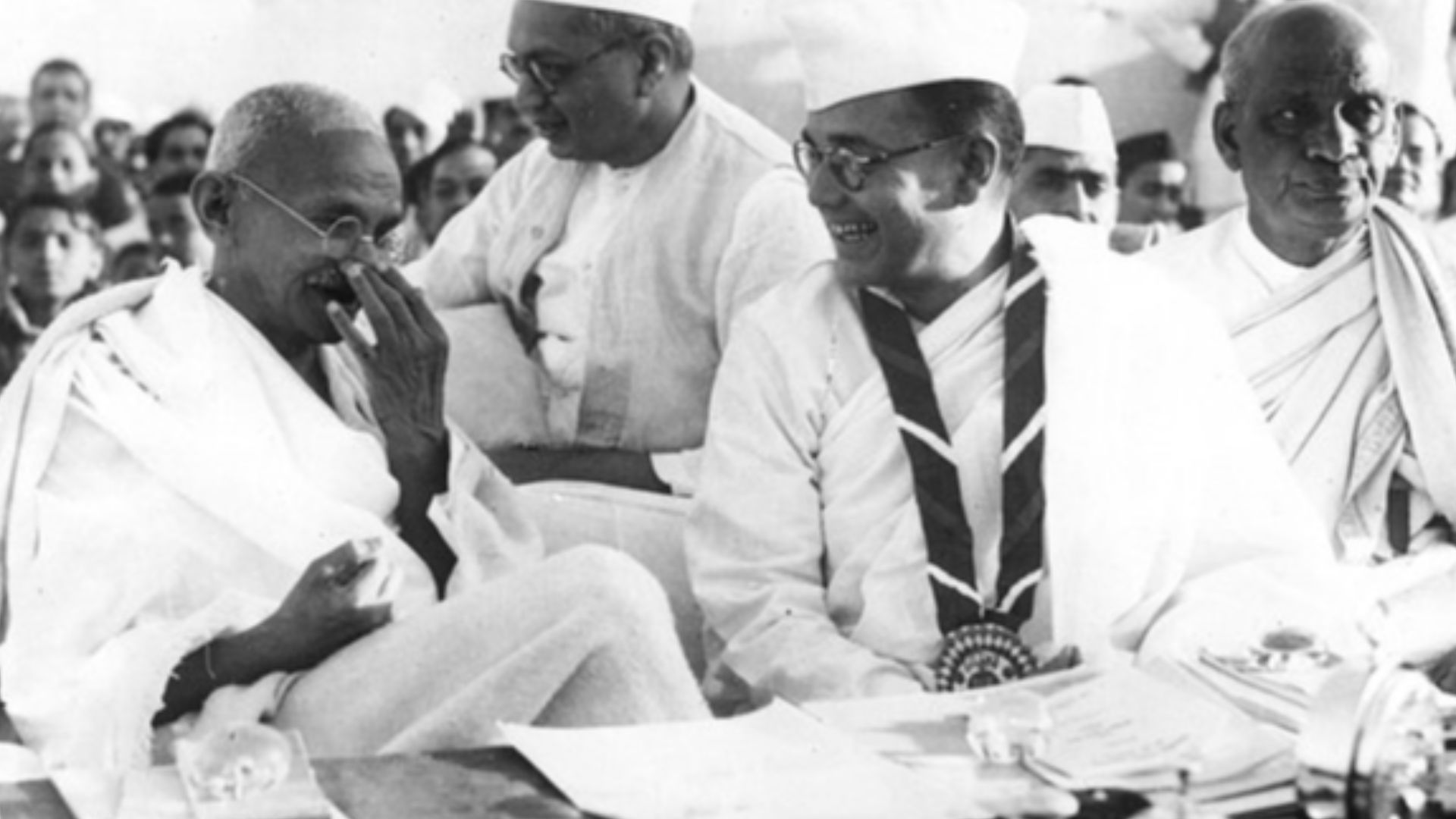

15. Influence mondiale sur les mouvements en faveur des droits civiques

Les méthodes de Gandhi ont largement dépassé les frontières de l’Inde, inspirant Martin Luther King Jr, Nelson Mandela et d’autres. Ses principes ont influencé la lutte contre l’apartheid et d’innombrables mouvements pour la justice dans le monde entier. Des décennies plus tard, les militants de la paix s’inspirent toujours de sa philosophie pour lutter contre l’injustice sans recourir à la violence.

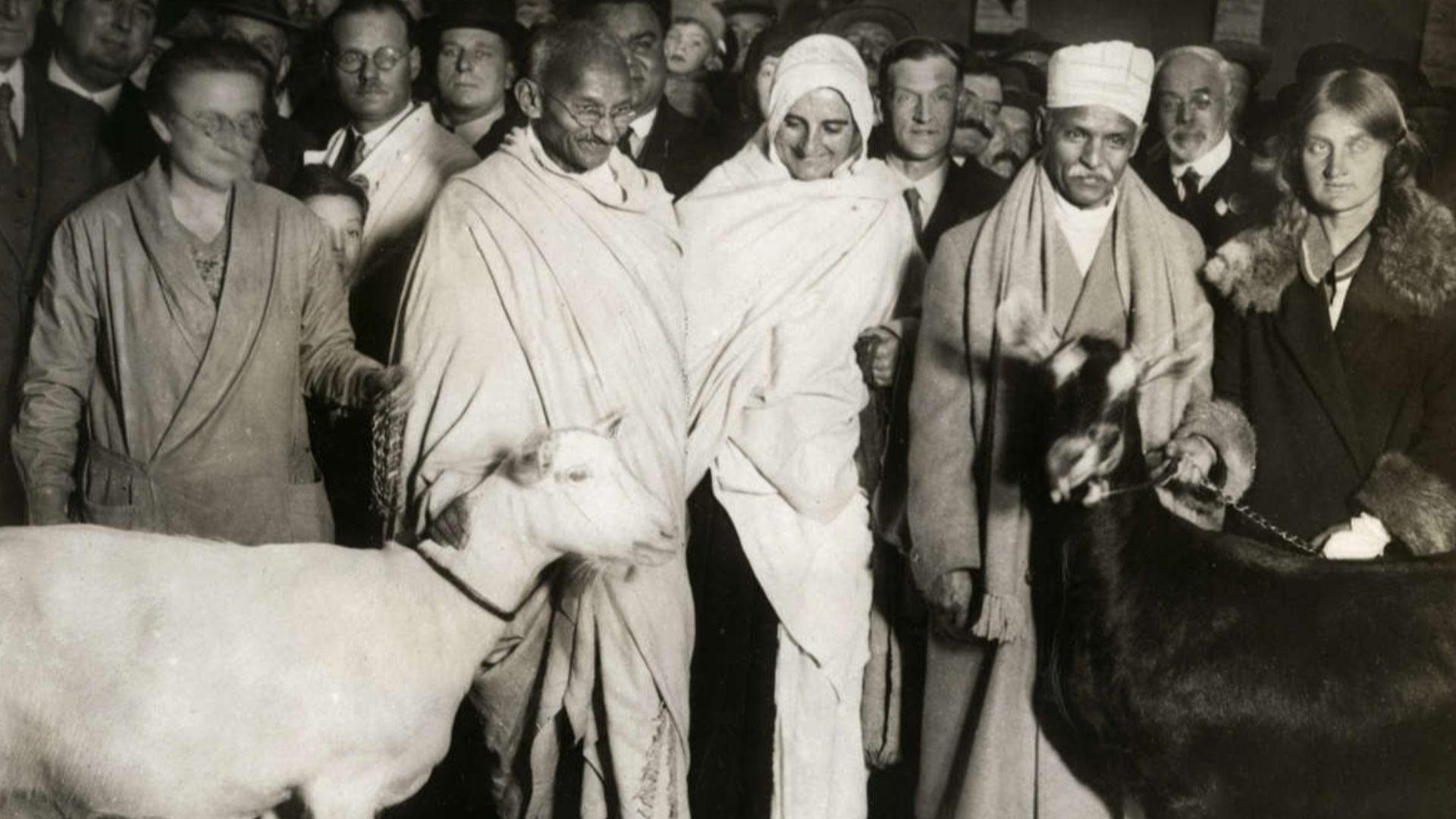

16. Gandhi voyageait avec sa chèvre

En raison de problèmes de santé et de restrictions alimentaires, Gandhi ne buvait que du lait de chèvre. Pour garantir la pureté de son lait, il voyageait parfois avec une chèvre, bien que ce geste soit plus symbolique que routinier. Ce geste reflétait son profond engagement en faveur de la simplicité et de l’autonomie.

17. Défense des droits des intouchables

Les appelant « Harijans » ou « enfants de Dieu », Gandhi a lutté contre la discrimination fondée sur la caste. Il a lancé des écoles et des initiatives d’amélioration pour les communautés marginalisées. Bien que son approche ait été critiquée par les deux extrémités de l’échiquier politique, elle a marqué un effort soutenu pour s’attaquer à des inégalités sociales profondément enracinées.

18. Pratiquer le jeûne en guise de protestation

Pour Gandhi, le jeûne était à la fois un outil moral et politique. Certains jeûnes ont duré des semaines, dont un de 21 jours. Destinés à influencer les dirigeants ou à apaiser les tensions communautaires, ces actes associaient une discipline spirituelle à une forme de résistance visible et non violente.

19. Gandhi a failli être lynché en Afrique du Sud

En 1897, de retour d’Inde à Durban, Gandhi est attaqué par une foule blanche en colère contre son activisme. Il est battu et échappe de peu à des blessures graves. Lorsque le gouverneur local a proposé de porter plainte, Gandhi a refusé, choisissant de ne pas rechercher une justice personnelle par le biais des tribunaux.

20. Défenseur de l'harmonie interconfessionnelle

Pour Gandhi, la diversité religieuse était une force à cultiver. Il assistait aux prières des différentes confessions, affirmant que chacune d’entre elles contenait des éléments de vérité. Rejetant les conversions coercitives, il utilisait les réunions de prières publiques pour encourager la compréhension et l’unité entre les communautés divisées par leurs croyances.