Aux marges du système solaire, là où Uranus s’efface dans un silence spectral, un colosse veille : le télescope spatial James-Webb. Loin des éclats familiers de Jupiter ou de Saturne, Uranus reste une énigme figée dans ses vents déments et ses anneaux pâles. Pourtant… un éclat fugace, une anomalie imprévue, un murmure dans le rayonnement est venu troubler l’attente. Webb n’était pas censé trouver cela. Et pourtant—comme un intrus dans une chambre froide, il a déchiré un voile. Ce qu’il a surprise là-bas, ne ressemble ni à une poussière de glace banale ni à un simple effet optique. Cela porte une autre odeur : celle du mystère cosmique qui grince entre les rouages de l’espace.

Alors, qu’a donc révélé le télescope ? Des phénomènes que la plupart des chercheurs n’osaient même pas nommer : nuages très riches en méthane mais d’une densité anormale, structures étrangement géométriques dans l’atmosphère, impulsions lumineuses qui suggèrent un processus énergétique encore inconnu. Uranus, la géante oubliée, n’est pas cette planète immobile qu’on croyait. Elle cache une agitation secrète qui pourrait bien bouleverser nos certitudes sur la dynamique des mondes lointains. Webb a tendu un miroir noir à l’humanité… et ce reflet tremble encore.

Accélération inquiétante dans l’atmosphère uranienne

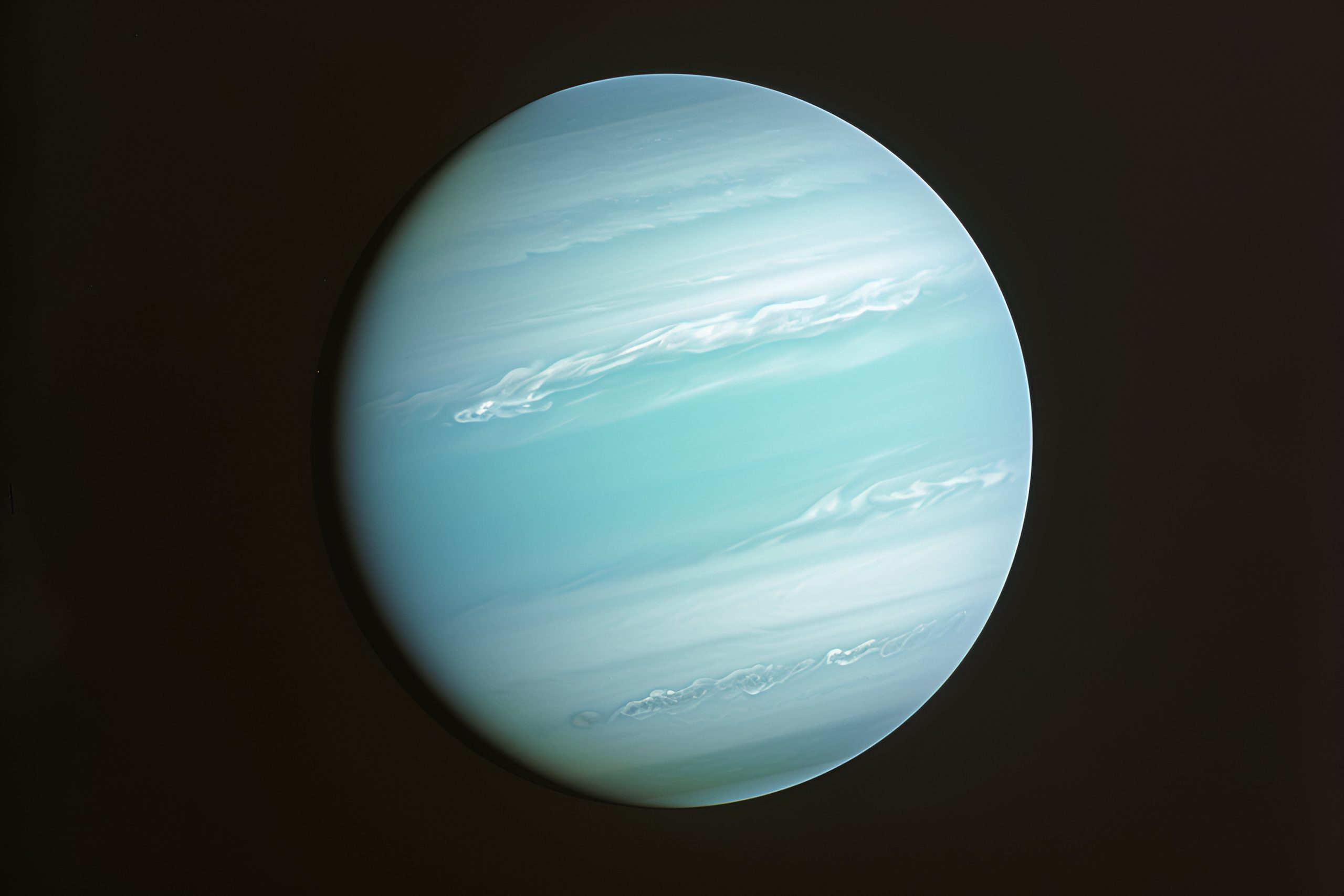

Des nuages qui ne devraient pas exister

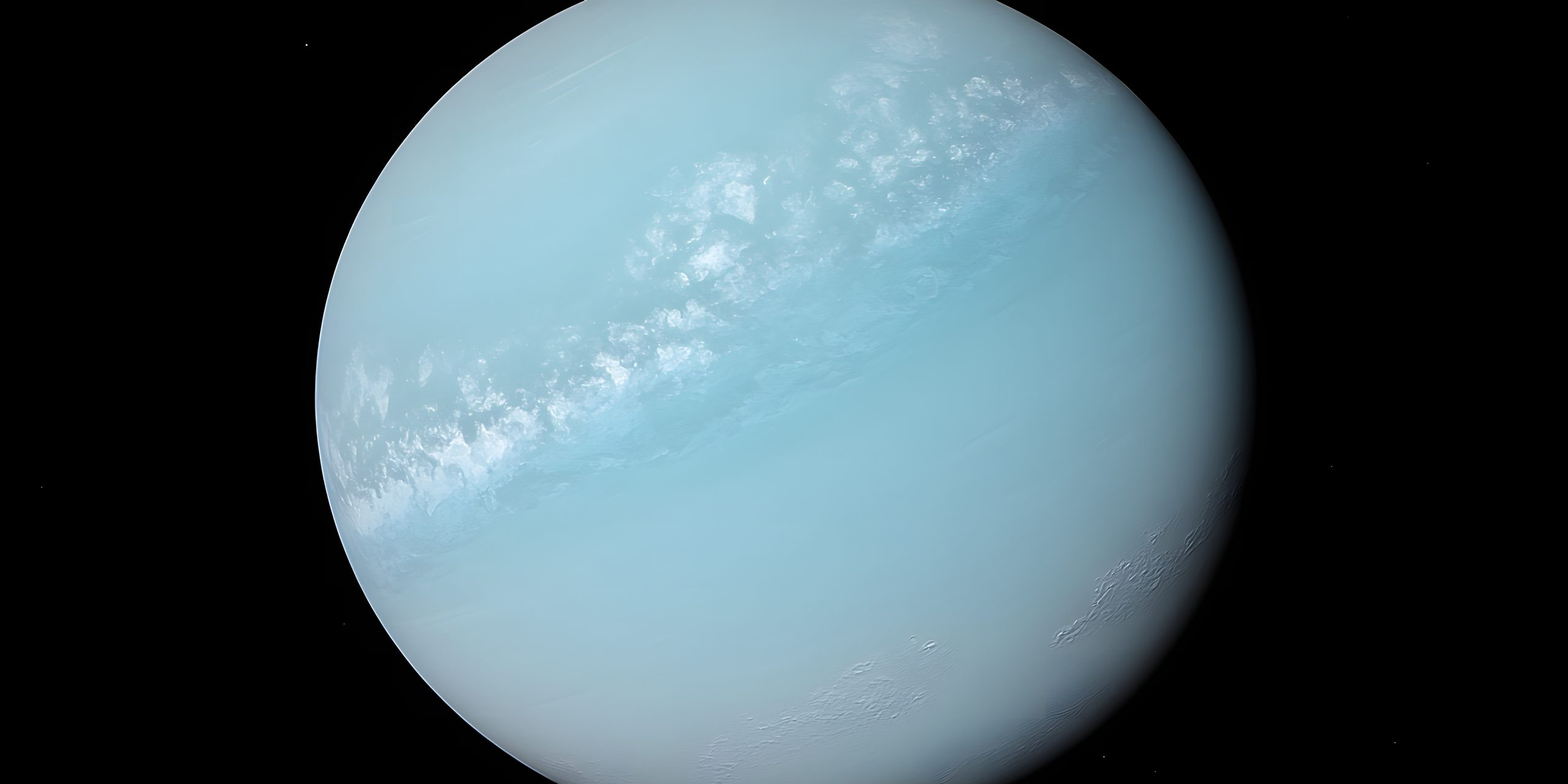

Les clichés récents révèlent une atmosphère hérissée de nuages massifs, formés dans des couches impossibles selon les modèles actuels. Ces agrégats de méthane s’élèvent avec une régularité mécanique, comme si une main invisible tirait les leviers internes de la planète. On y décèle même des filaments de glace d’eau, inconcevables à cette distance du Soleil. La machine interne d’Uranus, jadis décrite comme léthargique, pulse soudain avec une intensité qu’aucun scientifique sérieux n’avait prédite. Chaque cliché témoigne d’une vérité glaçante : cette planète est vivante, instable, résolument imprévisible.

Sous ces nuages, la naissance de courants ascendants évoque presque une respiration cosmique. James-Webb ne détecte pas seulement des couches gelées flottantes—il perçoit une structure anormale, répétitive, comme si l’atmosphère obéissait à une sorte de code mathématique inscrit dans son plasma. Le naturel se confond alors avec l’artificiel, et l’étrangeté se nourrit de cette ambiguïté obsédante.

Le signal thermique qui affole les modèles

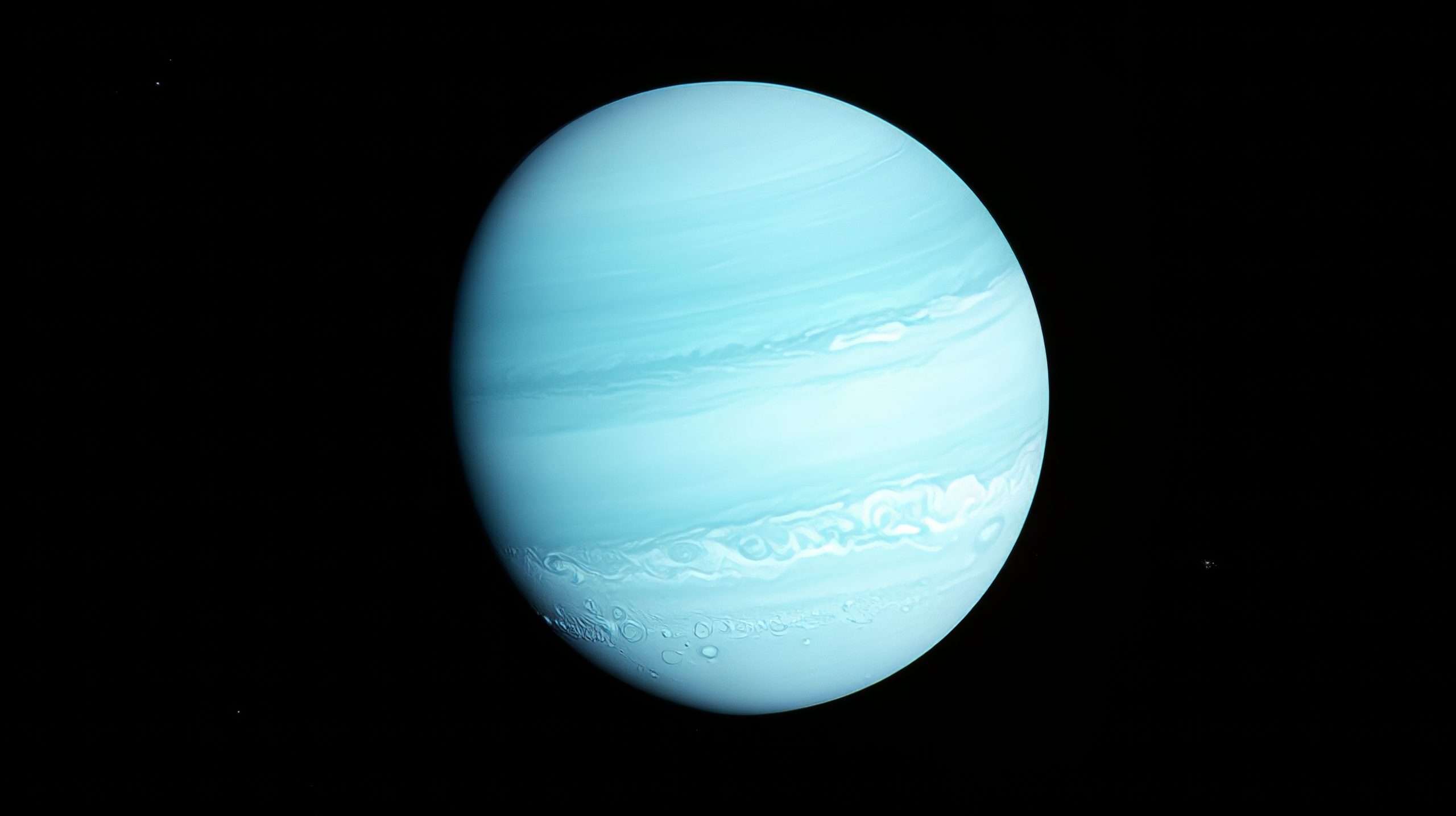

Plus troublant encore, les capteurs infrarouges montrent des foyers de chaleur localisés dans les régions polaires, sans correspondance avec la rotation planétaire connue. Des taches brûlantes palpitent au cœur des brumes, semblant suivre un rythme—périodique, presque musical. Cette énergie sort de toute logique : Uranus, géante glacée, ne devrait pas posséder de tels foyers en activité permanente. Pourtant, l’empreinte spectrale est claire, irréfutable, entêtante. À chaque observation, la planète défie les équations et brise nos certitudes les plus solides.

Certains chercheurs murmurent qu’il s’agit peut-être d’une convection interne, d’autres redoutent un mécanisme encore insaisissable lié à son noyau mystérieux ou à ses inclinaisons magnétiques extrêmes. Mais au fond, tous savent que l’explication classique s’effondre. L’évidence prend forme : Uranus bouillonne, cache-t-elle une cicatrice énergétique vieille de milliards d’années, ou bien quelque chose de radicalement neuf ?

Anneaux plus sombres que les abysses

Les anneaux, eux aussi, ont craché leur part de ténèbres. James-Webb révèle des structures d’ombre, des segments anormalement opaques, qui absorbent la lumière comme un gouffre sans fond. Ces anneaux, loin des paillettes de Saturne, se dévoilent comme des cicatrices profondes taillées autour de la planète. Chaque particule y devient une poussière de tombe en suspension. À travers l’objectif, ce n’est pas seulement un décor cosmique qu’on contemple, mais l’expression brute d’un système inquiet.

Comme si Uranus tentait de dissimuler son cœur, en drapant son horizon d’un noir plus dense que l’espace environnant. La simple vision de ces anneaux modifiés renforce l’idée que la planète garde jalousement des secrets—et que nous n’avons encore rien vu. L’image est là, frappante : une prison circulaire où gît une vérité que les astres refusent encore de mettre à nu.

Le magnétisme disloqué d’une planète incomprise

Un champ magnétique qui refuse l’alignement

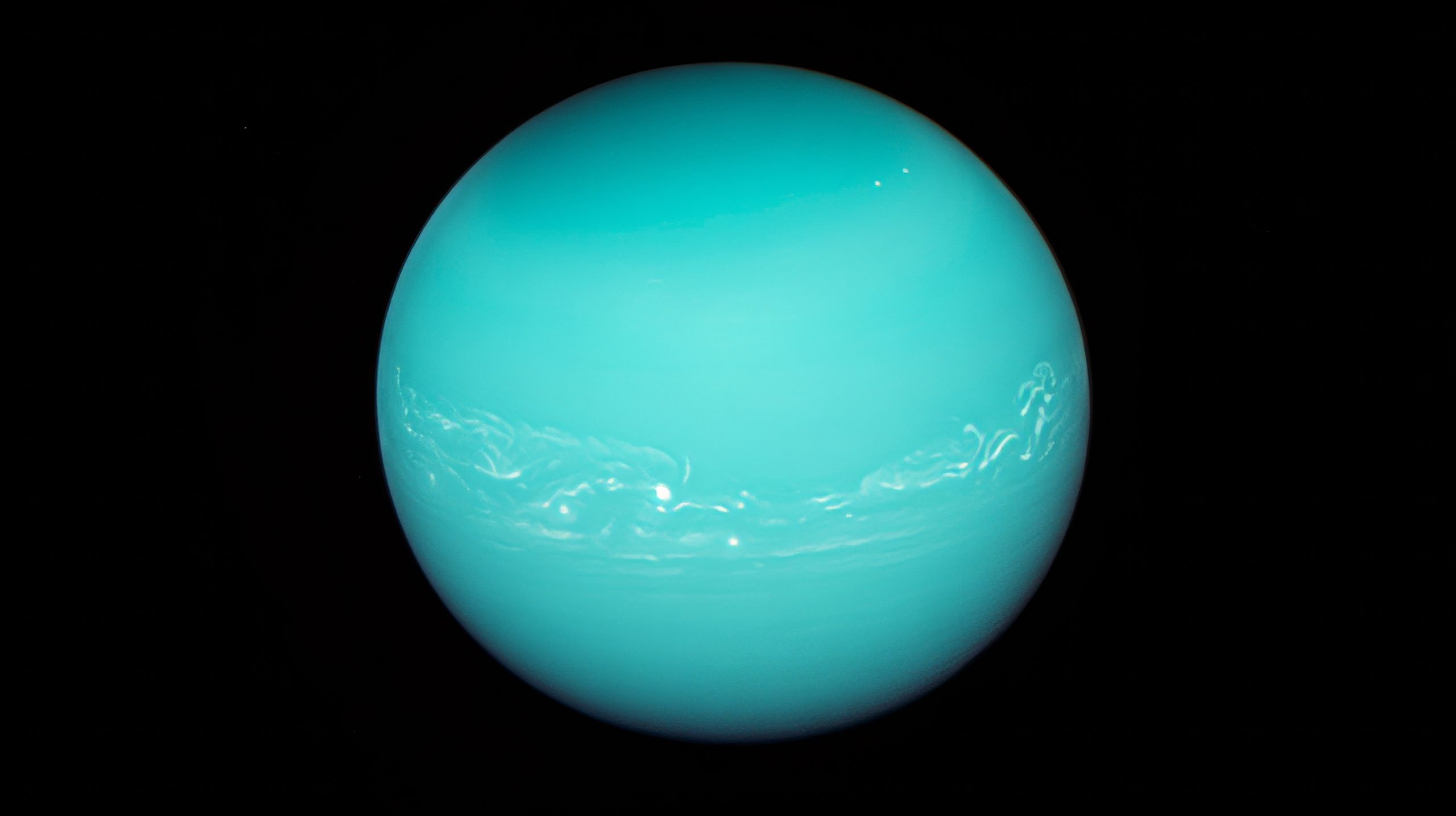

Le champ magnétique d’Uranus demeure l’un des plus insensés jamais observés. Webb le confirme : il ne s’aligne ni avec l’axe de rotation, ni avec le centre géométrique. Il fuit, pivote, déraille, comme un animal blessé qui cherche à s’arracher à sa cage. Contrairement aux planètes dociles de notre système, Uranus impose sa logique tordue—une logique qui échappe à toute géométrie terrestre. Le résultat est un chaos d’interactions, une saccade électromagnétique capable, en théorie, de déclencher des aurores imprévisibles et d’injecter des quantités folles de particules dans son atmosphère erratique.

À présent, chaque nouvelle donnée confirme ce que les anciens soupçonnaient à peine : quelque part dans ce ballet, Uranus abrite une mécanique électrique aussi instable qu’intense, qui danse au bord de l’effondrement. Le télescope, pourtant neutre, devient presque voyeur d’un spectacle de démesure cosmique.

Des pulsations étranges détectées par Webb

Plus déconcertant encore, de rapides pulsations électromagnétiques ont été détectées, presque régulières, battant comme un cœur invisible au travers du champ torsadé. Une planète ne devrait pas émettre ainsi. Pas de cette manière précise, séquencée, répétitive. Webb ne sonde pas seulement un astre gelé, il capte un écho. Cette planète semble émettre des signaux primordiaux, souvenirs d’un mécanisme ancien ou prémices d’un phénomène cosmique qui dépasse l’entendement.

La question n’est plus de savoir s’il existe une anomalie, mais pourquoi elle se manifeste avec une constance quasi organique. L’inanimé devient alors suspect : et si Uranus cachait dans son cœur glacé une mécanique qui nous échappe totalement ?

Aurores au visage trompeur

Ces pulsations trouvent parfois écho dans l’atmosphère qui s’illumine. Les aurores uraniennes, capturées dans l’infra-rouge, ne ressemblent pas à ces spectacles féériques visibles sur Terre. Ici, elles se tordent, se morcellent, formant des spirales asymétriques. Chaque pulsation du cœur magnétique semble broder des taches lumineuses qui explosent puis disparaissent dans l’ombre, laissant derrière elles un silence radio perturbé, comme un souffle qu’on coupe brusquement.

Face à ces visions, la conclusion impose une violence inimaginable : Uranus est traversé d’une énergie incontrôlable, une foudre intérieure qui ne meurt jamais. Et nous venons à peine d’entrer dans le théâtre de ses convulsions.

L’eau secrète au-delà du froid

Indices d’océans enfouis

Le James-Webb a lancé des projecteurs spectroscopiques qui ne laissent place à aucun doute : des poches d’eau liquide pourraient exister aux confins du manteau de la planète, là où la pression absolue brise tout ce qu’on peut concevoir. Découverte stupéfiante, puisque ce monde devait n’être qu’un tombeau de glace et de gaz figé. La présence d’eau modifie tout : l’explication des flux thermiques, la possibilité de réactions chimiques inédites, et—oser le dire—l’hypothèse d’une chimie complexe, prémices d’une vie improbable.

L’eau est toujours le levier qui bascule la science vers la fiction. Chaque molécule détectée, chaque vapeur arrachée aux profondeurs, devient indice d’un abîme fertile. Mais si c’est bien réel, alors Uranus n’est plus seulement une planète lointaine : c’est un laboratoire clandestin où l’univers tente ses combinaisons les plus étranges.

Un réseau de fractures comme cicatrices

Les instruments infrarouges trahissent aussi d’immenses fractures internes, révélant des zones plus chaudes que les alentours. On en déduit l’existence possible de réservoirs d’eau liquide. Ces failles pourraient former un réseau complet, une architecture souterraine qui maintiendrait vivant ce que nous croyions figé. Comme si Uranus portait dans ses entrailles un cœur aquatique battant contre ses propres glaces.

Alors, Uranus bascule de planète morte à machine inattendue, peut-être nourrie par sa propre douleur gravitationnelle. Nous avons toujours voulu que le cosmos soit logique—mais Uranus préfère être une contradiction vivante, un paradoxe qu’aucune ligne droite ne dompte.

Scénarios de chimies impossibles

L’eau retrouvée n’aurait rien à voir avec l’eau terrestre. Ses conditions la transforment en fluide excentrique, pressé par des milliers d’atmosphères, surchauffé puis recongelé. Ce liquide n’est pas inoffensif : c’est un agent violent, capable de refaçonner l’équilibre géophysique de la planète entière. Ses réactions chimiques pourraient créer des molécules que nous n’avons encore jamais croisées, molécules qu’un laboratoire humain ne saurait imiter.

Et si l’univers avait choisi Uranus comme matrice pour tester une chimie inimaginable ? L’hypothèse se glisse désormais dans les interstices de chaque publication scientifique, comme une ombre obstinée qu’on ne chasse plus.

La planète renversée

Un axe penché de 98 degrés

Uranus roule sur le flanc, ivre ou brisé depuis un choc ancien. James-Webb regarde cette inclinaison comme la signature d’un drame gravitationnel. Aucun autre monde connu ne s’est effondré ainsi. C’est une blessure planétaire transformée en état permanent. Une rotation qui n’est plus un mouvement noble, mais un corps étendu au sol en train de convulser. Ce basculement n’a pas seulement figé sa dynamique atmosphérique, il l’a rendu monstrueuse, imprévisible, chaotique.

En observant Uranus, le télescope ne trouve pas une planète tranquille mais un patient accidenté qui refuse de cicatriser. L’image écrase : tout entier, Uranus est l’incarnation d’une tragédie cosmique ancienne.

Conséquences gravitationnelles

Cette inclinaison génère des saisons extrêmes : des hivers où un hémisphère se perd dans une nuit de 21 ans, puis un été où le Soleil brûle la même région avec une insistance intolérable. Ce rythme démenté crée des convulsions atmosphériques permanentes. C’est contre ce décor que les anomalies thermiques et magnétiques détectées par Webb prennent leur signification : elles ne sont pas isolées, mais amplifiées par ce théâtre tragique.

Le basculement d’Uranus transforme son existence tout entière en danse désaxée. Et peut-être que cette danse alimente le mystère que Webb débusque peu à peu.

Un monde qui inspire la peur

À force de scruter Uranus, la fascination glisse vers un autre sentiment plus instinctif : la peur. Devant une planète si radicalement altérée, si étrangère, nous comprenons soudain que la normalité terrestre n’est qu’une coquille fragile. Uranus est l’antithèse de la stabilité. Il est la métaphore d’un univers brutal, qui n’offre aucune garantie de pérennité.

Vu ainsi, Uranus devient un avertissement : les mondes ne sont pas éternels, ils sont fracassés, brisés, remodelés par des chocs et des cicatrices. Et s’il est arrivé à un géant gazeux d’être jeté sur le flanc, qu’en est-il de nous ?

Hypothèses extrêmes autour d’Uranus

Des traces d’une collision originelle

L’hypothèse dominante veut qu’un impact titanesque ait renversé Uranus. Webb n’a pas confirmé cet évènement, mais ses observations en dessinent les cicatrices : structure interne disloquée, réchauffements anormaux, inclinaison radicale. La planète serait la mémoire d’un massacre céleste, une relique d’un affrontement ancien. À travers ses images, on ne contemple pas un simple astre, mais un champ de bataille figé dans l’éternité.

Chaque anomalie détectée devient alors un écho, un hurlement fossile de cette violence qui reste gravée dans la matière même du géant.

Uranus, laboratoire d’énergies inconnues

Les signaux thermiques et magnétiques alimentent une autre spéculation : Uranus pourrait être le siège de processus encore jamais décodés. Une véritable forge d’énergies inédites, cachée derrière ses anneaux noirs. Webb, à son insu, a peut-être déjà entrevu des vecteurs énergétiques capables de défier notre compréhension de la physique planétaire.

Dans cette hypothèse, Uranus devient non plus un corps blessé mais un incubateur. L’idée n’est plus seulement scientifique, elle s’approche du vertige : et si ce que Webb a trouvé n’était que la première étincelle d’une compréhension radicale du cosmos ?

La planète désignée « anomalie »

À mesure que les données affluent, Uranus s’impose comme l’anomalie par excellence du système solaire. Ni morte ni vivante, ni stable ni effondrée, porteuse d’eau mais glaciale, génératrice d’énergie mais brisée. Elle est le paradoxe incarné, l’ironie cruelle d’un univers qui refuse les cases simples.

Chaque nouvelle information accentue son aura de mystère : Webb n’a pas seulement observé une planète… il a mis à nu une contradiction ambitieuse du réel.

Un miroir sombre pour l’humanité

Uranus comme avertissement

Tout ce que James-Webb observe à proximité d’Uranus témoigne d’un univers intraitable. Ce monde renversé, malade ou peut-être simplement incompris, nous impose une vérité crue : aucune règle n’est universelle, aucun équilibre n’est éternel. Si même les planètes géantes cèdent au chaos, alors que dire de notre fragile Terre ? Sommes-nous à l’abri ? La confrontation avec Uranus pose une question que l’on n’ose plus ignorer. Le cosmos est brutal. Il brise sans prévenir, il incline sans pitié.

Uranus ne serait-il pas, en fin de compte, un miroir tendu vers notre avenir ?

Webb, témoin du désordre cosmique

Le télescope spatial James-Webb, avec ses yeux d’or, se voulait outil de connaissance. Mais il devient témoin de la dislocation, scrutateur d’un monde qui refuse la norme. Uranus est sa confession la plus troublante, car elle prouve que l’ordre rassurant qu’on impose à l’espace n’est qu’une façade fragile. Derrière chaque planète peut se cacher une fracture, un chaos maquillé. Webb ne nous apprend pas seulement la vérité sur Uranus. Il nous met face à l’injustice fondamentale de l’univers.

Et dans cette révélation, une vérité oppressante s’impose : la quête scientifique débouche parfois sur une confrontation plus intime qu’on ne voulait l’avouer.

Ce que nous n’étions pas censés voir

Uranus devait être une géante glacée, oubliée aux confins, simple vestige décoratif de notre système solaire. Et voilà qu’elle devient l’astre inquiétant, l’intrus, la déchirure. En ouvrant ses lentilles, James-Webb n’a pas seulement observé une planète : il a arraché un masque. Derrière, une vérité nue, sombre, inadmissible, s’étale. Une planète devient alors le symbole d’un désordre primordial.

Ce que nous n’étions pas censés voir, nous le voyons désormais. Et il ne nous quittera plus.

Conclusion : Uranus, la planète-cicatrice

Ce que James-Webb vient de dévoiler près d’Uranus dépasse l’analyse froide des astrophysiciens. Ce n’est plus seulement une planète éloignée que l’on scrute à travers les lentilles, c’est un drame cosmique révélé au grand jour. Nuages impossibles, champs magnétiques instables, envies d’eau sous la glace, anneaux opaques, inclinaison suicidaire : chaque détail enfonce davantage ce clou d’ironie brutale. Uranus n’est pas un monde qu’on comprend ; c’est une cicatrice vivante dans le tissu du cosmos.

Alors que nous pensions percer les secrets de l’univers avec le Webb, nous y avons trouvé un autre type de vérité : l’univers est violent, imprévisible, impitoyable, et Uranus en est la preuve incarnée. Elle est un rappel que tout peut se briser, même les géants. Que l’ordre est une illusion, et que le chaos règne souverain. Uranus nous arrache de notre confort intellectuel et nous jette dans la réalité la plus nue : le cosmos n’a pas de pitié. Et c’est peut-être là, dans cette brutalité ingérable, que réside sa beauté la plus impure.